尾形乾山は、寛文3年(1663年)京都の呉服商「雁金屋(注1)」の三男として生まれました。五歳年上の兄(次男)は尾形光琳です。貞享4年(1687年)に父の宗謙が亡くなり莫大な遺産を相続しましたが、遊び人で派手好きで遺産を放蕩に費やした兄・光琳とは対照的に、乾山は内省的で書物を愛し隠遁を好み、深省・霊海・逃禅などと号して地味な生活を送りました。

元禄2年(1689年)、仁和寺の南に「習静堂」を構え、参禅や学問に励みました。鷹が峯の光悦村には尾形家の屋敷があったため、乾山はそこで交流のあった光悦の孫の光甫(空中)や、楽家第四代楽一入から楽焼の手ほどきを受けていました(乾山は、光甫から光悦の「陶器製法書」を授かりました。これは後に「乾山楽焼秘書」の元になったものと思われます)が、この時仁和寺門前に住んでいた野々村仁清(注2)から本格的に陶芸を学びました。

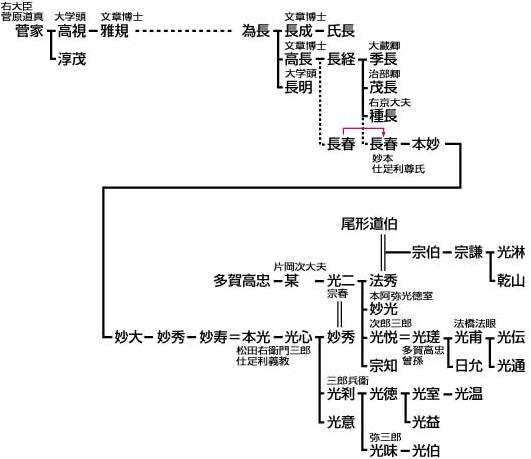

(注1) 「本阿弥行状記」によれば、雁金屋を起こした尾形道柏は近江国浅井家の家来筋にあたり、その関係から光琳・乾山の祖父宗柏の時代には淀殿(秀吉側室)、常高院お初(京極高次夫人)、崇源院お江与(徳川秀忠夫人)の三姉妹(浅井三姉妹)や高台院(秀吉正室ねね)など当代一流の人物を顧客として経営基盤を築き、以後崇源院お江与の縁故によって東福門院和子(徳川秀忠娘、後水尾天皇中宮)の御用を務め、女院の亡くなる延宝6年(1678年)まで業界1位の特権的な呉服商として活躍しました。東福門院から雁金屋へ注文した小袖の絵柄は「雁金屋雛型帖」として残されています。

また、宗柏は母の法秀が本阿弥光悦の姉だったため光悦とも親交が深く、鷹が峯の光悦村には別荘を建てて住んでいました。その影響で息子の宗謙(光琳・乾山の父)も光悦流の書をよくし、絵も描くという多趣味な人物でした。この芸術的な血筋と環境が光琳・乾山を産んだと言えるでしょう。

(注2)乾山が御室に来た頃、初代仁清は既に仏門に入っていましたが、息子の清右衛門(二代仁清)と共に焼きものを焼いていたものと思われます。唯残念なことに、息子の清右衛門の陶技は初代仁清に遠く及ばず、初代仁清が亡くなると御室窯は急速に没落していき、最終的に清右衛門は乾山の鳴滝窯を手伝うことになりました。

鳴滝時代

元禄12年(1699年)二代目仁清(清右衛門)は「陶法伝書(仁清伝書)」に署名して陶法を乾山に譲り、同年乾山は二条綱平公から譲り受けていた鳴滝泉谷に鳴滝窯を開きました(乾山37歳の時)。また、この場所が京の北西(乾の方角)にあったことから「乾山」と号しました。

鳴滝窯には二代目仁清(清右衛門)と押小路焼の陶工孫兵衛とが参加しており、乾山はこの両人から御室仁清焼と押小路内窯焼の伝を受継ぎました。作品は『陶磁製方』に「最初之絵ハ皆々光琳自筆」とあるように、兄光琳が絵付し乾山が作陶と画賛をする合作が主体で、書・陶・画の3者を総合した新しい型の陶器を生みだしました。この時代の作品は「鳴滝乾山」と呼ばれています。

この時代の作品を大別すると以下のようになります。

①低下度焼成の釉下色絵や銹絵の作品

これらは錦窯と呼ばれる低下度専門(800度位)のかなり小さな窯で焼かれたものです。おそらく乾山が押小路窯の技法を発展させ、さらに独自の形態に創造昇華させたものと考えられます。

銹絵観鴎図角皿 尾形光琳・乾山合作(東京国立博物館蔵)

色絵石垣文角皿(京都国立博物館蔵)

色絵定家詠十二ヶ月和歌花鳥図角皿(出光美術館蔵)

「乾山にはじまり乾山に終わる」と言われる釉下色絵の代表作

②本焼き焼成(高火度焼成)の作品

この技術は御室焼(仁清)から導入し、当時主流をなしていた織部焼や唐津焼などを積極的に写しました。これも乾山風に意匠された作品を多く産出しています。

銹絵雪笹図鉢(石川県立美術館蔵)

染付銹絵杜若図茶碗(石川県立美術館蔵)

色絵紅葉流水文香合

③国焼意匠の作品

御室焼の特徴でもある国焼意匠も積極的に取り入れ、御室焼を踏襲しながら乾山焼を完成させていきました。

下の百合型向付では、仁清は最初から土をこねて作ったと思われる百合の花びらの先にかすかに銹の色付けがあるだけなのに対し、乾山は型取りされた白地の向付けに、単純化された百合の花を描いたと思われます。

野々村仁清 百合形向付(根津美術館蔵) 尾形乾山 銹絵百合形向付(MIHO MUSEUM蔵)

④中国磁器の写し

さらにこの瀬戸様式の鳴滝窯で磁器焼成にも取り組んだようで、中国の雲堂手(注3)を模した作品もあります。

これらを総括すると、鳴滝窯は乾山の壮大な実験窯であったと思われます。ここでの試行錯誤が後の乾山様式を生み出したと考えられるからです。

(注3)明の景徳鎮民窯で焼かれた青花磁器で、人物や楼閣を描き、その背景に渦巻き状の雲が配したものを「雲堂手」と呼びました。元様式の文様とその配置に影響を受けており、人物の他に鳳凰や孔雀などの文様が見られます。

二条丁子屋時代

正徳2年(1712年)50歳になった乾山は鳴滝泉谷の屋敷を儒者の桑原空洞へ譲渡し、京都市内の二条丁子屋町(現在の二条通寺町西入北側)に移住しました。鳴滝窯を捨てて二条丁子屋に移った理由は、表向きは鳴滝が町から遠く不便だからと言われていますが、実情は研究や試験に莫大な費用を投ずるといった、学者商売の放漫経営がたたって財政が逼迫したからだと思われます。

そこで乾山は生活を立て直すため、三条粟田口や五条坂辺で本焼きの窯を借り、食器などの生活雑器を製作したと伝えられています。しかし、二条丁子屋での作風は、鳴滝時代のような手の込んだ格調高さこそ見られませんが、自由闊達な絵付けや洗練された中にある素朴な味わいに魅力があります。鳴滝窯以来乾山が器を作り光琳がそこに絵を描いた兄弟合作の作品も多くありました。この時代の作品を「二条乾山」といいます。

色絵竜田川図向付(MIHO MUSEUM)

色絵藤透鉢(畠山記念館蔵) 銹絵染付金彩絵替土器皿(根津美術館)

江戸時代

享保16年(1731年)69歳の時、輪王寺宮(注4)公寛法親王(東山天皇第三皇子)が江戸に下向する際に、法親王の孤独な趣味生活のお相手として同行して江戸に移りました。「小西家文書」によると、乾山は「王城の地を、自からのなせる不首尾のままに去りつる事、この上もなき、不屈者に候こと重々肝に命じ候」と、京都での生活をさびしくあきらめて、公寛法親王の仰せもあり、お供して江戸に下向することとなったようです。「自からのなせる不首尾」というのが何なのか明確にはわかりませんが、とにかく京都に居れないような重大な事件があったと想像されます。

(注4)上野寛永寺(東叡山)の貫主の尊称。輪王寺宮は代々皇子または天皇の猶子が務め、比叡山延暦寺天台座主、日光山輪王寺門主、東叡山寛永寺貫主、および京都五箇室門跡の一つ山科毘沙門堂門跡を兼務して、徳川御三家と並ぶ格式と絶大な宗教的権威をもっていました。

また、公寛法親王と乾山の親しい間柄を伝える次のような言い伝えがあります。寛永寺に入った輪王寺宮は「上野の森の鶯の啼き始めが遅く訛りがある」と嘆き、尾形乾山に命じて京から美声で"はや鳴き"の鶯を 3,500羽取り寄せ放鳥したとのことです。このため上野寛永寺を中心に、根岸、谷中周辺の鶯は美しい声で啼き、江戸でも最初に啼き出す"初音の里"として評判になりました。江戸時代、谷中から千駄木の辺りまで、上野の森から根岸辺りまでは、同じく「鶯谷」と呼ばれ親しまれました。「鶯谷」の名前は今でも山手線の駅名として残っています。

江戸に着いた乾山は、兄の尾形光琳が江戸に居た時の寄寓先でもあった深川木場の材木商冬木屋に寄寓し、また、寛永寺領入谷(注5)に窯を築いて焼物を焼きました。乾山は、この数年後下野の佐野に一年余り逗留して作陶しましたが、公寛法親王の病気の知らせを聞いて佐野から急ぎ江戸に戻りました。佐野逗留を挟んだ江戸入谷における作品を「入谷乾山」と呼びます。

法親王は元文3年(1738年)3月に亡くなり、その後乾山は再び焼物を焼いたり絵を描いたりしていましたが、寛保3年(1743年)81歳で亡くなりました。『上野奥御用人中寛保度御日記』には「乾山は無縁の者で死後の世話をする者もなく、地主次郎兵衛なる者が葬式などの世話をし、上野宮より一両を費用として下された」と記してあったということです。

この次郎兵衛が江戸の二代乾山を襲名しました。乾山は81歳で亡くなる前、病床で次郎兵衛に「江戸伝書」や「佐野伝書」には記されていない陶技のコツを口述筆記させました(注6)。この伝書は代々の乾山に受け継がれましたが、六代三浦乾也の没後一時大槻如電が保管していましたが、その後行方不明になっています。

(注5)入谷は今でも朝顔市で有名ですが、江戸時代から「入谷田圃」と言われたこの一帯は植木の産地で、植木鉢を焼く家もあったそうです。入谷窯と言われているものも、乾山が築いたというよりは既存のこういう窯を利用したものだったかもしれません。これらの窯では地元から産出する粘土を用いて生産を行いました。いわゆる江戸在地系土器で、鉄分を多く含んだ砂まじりの土で、素焼きにすると淡い赤褐色の色となります(下記の「蛇籠薄絵乱盆」参照)が、高温焼成には向かないものです。特に上手なものは、上方や多治見あたりのきめの細かい白い土(下記の「銹絵十体和歌短冊皿」参照)を取り寄せて使っていました。(出典:各地の土人形 今戸人形 吉田義和http://www.h2.dion.ne.jp/~hushimi/tuti/imat.htm) 本焼きもやりたかった乾山としては、入谷の窯はちょっと物足りなかったようです。

(注6)乾山の口述伝書は、文政6年(1823年)に抱一上人の手許にあったものを朝岡興禎が被見して、その奥書を写し『古画備考』に記していました。以下それを漢文のまま記します。(出典:「陶説」昭和30年10月号、鈴木半茶「江戸系統二代乾山次郎兵衛」)

(追記)鈴木半茶氏は朝岡興禎が口述伝書の奥書を写したとしていますが、この文章がその後書写された「乾山楽焼秘書」などに見られないことや、その内容から、この文章は口述伝書の奥書ではなく、一緒に保管されていた「二代乾山ヨリ三代乾山ヘ譲状」であったと考えられます。

右正伝末期に是を相写、ならびに乾山申銘、末々に相成、陶器に相記可焼事、今相伝者也、尤末に至、横合より違乱申者無之者也。

深省儀致病死と 早速武江東叡山准后様御納戸へ我等遂伺公、病死之趣申上庄屋方にて奉願候処、則金子壱両被下置、其方如何共取置候様に被仰付、寺も御末寺被下、医王山 寺へ罷出、右取置可申様被仰付候、尤三日に至、日牌料御付被下置候事。

于時寛保三癸亥歳六月二日

右之通、我等へ末期に相送候処紛無之者也、依之貴方儀、右流れ懇望に付、右逸々相譲者也、為後証添書加へ候処仍如件。

明和三年戌三月 日

二代目也

乾山

弟子宮崎富之助殿

蛇籠薄絵乱盆(大和文華館蔵) 乾山81歳の作

銹絵十体和歌短冊皿(東京国立博物館蔵) 寛保3年(1743年) 乾山81歳の作

●二条家御庭焼

住友資料館館長の住友慎一によれば、二条家の邸で光琳と乾山の兄弟による御庭焼が行われていたということです。光琳と二条綱平は能を通じて親交があり、法橋位が与えられたのも、綱平の推挙によるところが大きかったと推測されています。

当時、大名が御庭焼きをやることに対して、大名が焼物によって収入を増やすことは、反乱の可能性につながると考えた徳川幕府の監視の目が厳しく、そのため公家の二条家でも表だって御庭で焼き物を焼くことが出来ませんでした。そこで、二条家の御庭に仁寿時代に作られた仏像を守護仏として祭り、その名を借りて仁寿窯として焼き物を焼いたと考えられます。

それは楽焼きの何年かの間は良かったのですが、本焼きの窯を作り実際に焼き始める時になって中傷が入り、将軍の命令で本焼きをやるのを中止させられました。二条家には使用人が代々付けていた日記「内々御番所日次記」があり、そこには仁寿窯の事実こそ出てこないものの、光琳や乾山の二条家参上が異常な程多いこと、そして火の見回りに乾山が時々参上していることが書かれています。

また、乾山が「乾山楽焼秘書」に御庭焼きの土と釉薬・絵具の技法を書いていること、光琳が二条家の使用人に御庭焼き誕生の御祝いの手紙を出していること、「二条家の寺院の中の門の側にある家で絵付けした」という書きつけがある角皿が存在することなどにより、御庭焼が行われていたことが裏付けられました。

牡丹図角皿 「家兄光琳図真蹟紛無者也 二条跡普屋 於」

桔梗菓子鉢 二条綱平手作りの鉢に光琳が童子の絵を、乾山が桔梗の絵を描いた

桔梗菓子鉢の箱の表書と裏書

表書:二条様御手作りの鉢で兄弟が二人で絵付けしたと書いています。

裏書:鳴滝にいたとき二条様から御下賜になった思い出深い器物で、乾山が江戸に来るとき持参してきたものです。

佐野で御世話になった須藤杜川に贈呈したと書いています。

(出典:住友資料館 光琳・乾山の美術 http://www.korin-kenzan.com/c02-jinjutei.html)

●佐野乾山

江戸で作陶していた乾山は、元文2年(1737年)2月から翌年の3月にかけて1年2ヶ月の間、佐野の鋳物代官大川顕道から招待を受けて下野国佐野に逗留して陶芸の指導を行いました。この時代の作品は「佐野乾山」と呼ばれています。

江戸時代初期の佐野の地は、東国の辺鄙な土地と思われがちですが、実は室町時代から茶の湯で使用する天明釜の産地として、筑前の蘆屋と並んで知られていました。天明釜については乾山も知っていたことでしょうから、そこの鋳物代官からの招待であれば、ある程度の興味もあったのではないでしょうか?

ただし、佐野乾山については真贋論争があり、未だ明確な結論が得られているとは言えません。

以下に事の成り行きを、昭和17年頃の前期と昭和34年~37年の後期に分けて記します。

-------<前期>----------

・昭和17年(1942年)、栃木県文化財審議委員長の篠崎源三氏(佐野市出身)が、栃木県氏家町滝沢家にあった乾山佐野滞在中に作陶した作品3点(「色絵、梅・蘭・水仙図火入」、「色絵 夏山水図菓子皿」、「あわび型菓子器」)及び手控「陶磁製方(佐野伝書)」を発表して佐野乾山の実在を証明しました。その作品と手控は真正乾山として日本陶磁協会によって認められました。その際篠崎氏は、近在のあちこちの家にある乾山と銘した陶器を知っていましたが、それらは乾山の弟子の作であるとみなしており、佐野乾山は自分の所有する3点と合わせて6点しか現存しないと力説しました。

・篠崎氏が蒐集した佐野乾山といわれる陶器を見たバーナード・リーチ氏は、その中に楽焼でなく本焼きのものがあったことを確認していますが、その後発見された手控えでは、乾山は佐野で本焼をしなかったことを述べており矛盾しています。

-------<後期>----------

・昭和34年(1959年)、古美術商の斎藤素輝氏と「米政」こと米田政勝氏が、栃木県文化財保護委員の飯塚伊平氏から紹介された太田清平氏のところで佐野乾山といわれる陶器を見せられ、本物と確信しました。

・「米政」は東京国立博物館陶磁室長の林屋晴三氏に佐野乾山の話をし、林屋氏は京都の森川勇氏(森川勘一郎(如春庵)の三男)を「米政」に案内して佐野乾山といわれる陶器を見せました。

・斎藤氏は「米政」から森川氏を紹介され、森川氏が用意した大量の現金を持って佐野に赴き、太田氏所有の約40点の作品を買いました。その後森川氏は精力的に乾山の作品を探し求め、その数は約200 点にのぼりました。また、同時に乾山の自筆による手控帳も多数(現在のところ15冊)発見されました。

・また森川氏が佐野乾山の蒐集を始める前の昭和33年(1958年)暮れ、仏文学者で美術評論家、骨董品収集家でもある青柳瑞穂氏も斎藤氏を通じて数点の作品を買い集めました。(ただし、後述の「桔梗図長角皿」、「朝顔図小角皿」、「秋海棠図小角皿」は青柳氏が京都の骨董屋で発見したものであり、斎藤氏のルートから入手したものではありません)

・昭和36年(1961年)12月、来日中のバーナード・リーチ氏は、助手の水尾比呂志氏から多数の佐野乾山が新発見されたことを聞き、師匠である六代乾山の娘尾形奈美氏と共に京都嵐山の森川氏のもとを訪れました。バーナード・リーチ氏は森川氏の蒐集した約70点の陶器を見て、素晴らしいと絶賛しました。陶器は全て楽焼で、その内6個の陶器には明るいトマト色の赤の釉が使ってあり、明らかに3度目の火に入れたもの(錦窯による上絵付けの手法による)だったそうです。

(出典:http://homepage2.nifty.com/hokusai/sano/kenzan.htm)

・昭和37年(1962年)、 その真贋をめぐって国会文教委員会で取り上げられました。文部技官が真作説を主張している事が問題視されたり、贋作との立場からの議員の質問・追求が行われたりしましたが、陶磁協会などの圧力団体に屈することなく、佐野乾山の是非をきちんと判断するようにとの公平な意見も出ました。

・当時東京工業大学の助手であった加藤誠軌氏による蛍光X線分光分析による鑑定が行われた結果、佐野乾山の絵具の顔料は非常に純粋で、昔にはあるはずのない顔料が検出されたそうですが、その結果の詳細は公表されませんでした。

佐野乾山と言われる作品の画像ですが、森川氏が蒐集したものと青柳氏が蒐集したものの画像を以下に記載します。また、篠崎氏が発表した作品と思われる画像を、「日本の美術 3 No.

154 乾山」から転記して掲載しました。

これらの画像を見る限り、ひとくちに「佐野乾山」と言っても、出来の良いものと、そうで無いものがあるのは明らかです。また、篠崎氏が蒐集した佐野乾山といわれる陶器を見たバーナード・リーチ氏が「楽焼でなく本焼きのものがあった」と言っていることなど、日本陶磁協会によって真正乾山として認められたものの中にも乾山とは別人の手になるものが含まれている可能性が高いと思います(下記「二度目の乾山」参照)。

「佐野乾山」贋作説が定説となり、玉石混交の中の「玉」も葬り去ってしまうのは避けなければいけません。なんとなれば、佐野時代の乾山の行動が明らかになってきた現在では、佐野で乾山自身が絵付けしたものが少なからずあったと考えられるからです。

森川勇氏が蒐集した「佐野乾山」と言われる陶器の一部

(出典:国際写真情報 1962年(昭和37年)8月号)

記事によると、「読者諸氏とともに”問題の乾山”を目の前に眺めよう」という意図で、所蔵者の森川勇氏に公開を依頼したものということです。

草花絵丸鉢(口径21cm、高さ13cm) 団扇図絵皿(左)と鹿紅葉図絵皿(右)

野梅流水図皿(左)と八つ橋図角皿(右) 白抜白梅図皿(左)と紅白梅図皿(右)

紅葉流水図皿(上)とかきつばた図皿(下) 手付菓子鉢 紅葉に流水図(左)と松竹梅図(右)

(左右幅42cm) (口径24cm、高さ14cm)

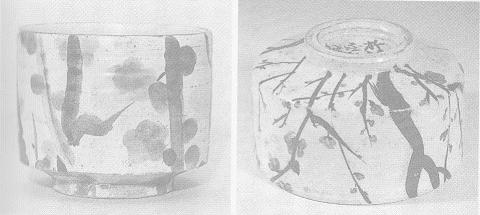

茶碗 老松図(左)と竹図(右) 茶碗 やり梅紅白梅図(左)と桔梗露草図(右)

松竹梅図 大角鉢(大きさ36cm角、高さ9cm)

青柳氏が蒐集した陶器の一部

(出典:青柳いづみこ著「青柳瑞穂の生涯」)

青柳瑞穂は、森川勇氏の佐野乾山事件が起こる以前から佐野乾山を蒐集していました。「知合いの道具屋(斎藤素輝)の持ってくるのを次々に買い求め、いよいよ好きになり、いかに数が増してもあきるということがなかった」ということなので、瑞穂は相当数の佐野乾山を持っていたと思われますが、写真があるのは下記の梅の絵の茶碗だけです。

瑞穂は、後に(昭和35年頃)蒐集した佐野乾山を陶磁器コレクターとして知られる久志卓真に見せたところ「これはいけない、この種の佐野乾山は町の骨董屋にたくさん出ている」と言われ、持っていた佐野乾山を全部茶箱に詰めて封印し、目に付かないところにしまいこんでしまったそうです。瑞穂は斎藤素輝に騙されたと感じていたようです。

また、瑞穂は同時に鳴滝乾山も蒐集していて、佐野乾山を購入する以前の昭和29年(1954年)に、京都の骨董屋で以下の3枚の角皿を購入していました。

色絵桔梗図角皿 色絵朝顔図角皿 色絵秋海棠図角皿

[追記]

平成11年(1999年)に日本橋高島屋で開催された「乾山と京の焼物展」に色絵桔梗図角皿が出品され、その図録からカラー画像が入手できましたので追加して掲載します。やはり濃淡を見事に使い分けて、奥行きのある作品となっています。

平成11年(1999年)に日本橋高島屋で開催された「乾山と京の焼物展」に色絵桔梗図角皿が出品され、その図録からカラー画像が入手できましたので追加して掲載します。やはり濃淡を見事に使い分けて、奥行きのある作品となっています。

<佐野乾山追記>

●篠崎氏は自著『佐野乾山』の中で、「色絵、梅・蘭・水仙図火入」、「色絵 夏山水図菓子皿」、「あわび型菓子器」の3点について、滝澤家で初めて見たときの印象を以下のように述べています。

「色絵、梅・蘭・水仙図火入」

乾山の彩釉を縦横に使い、図案の妙を極め、三方の枠の内にそれぞれ梅と蘭と水仙を描いたものである。そして銘には「佐野天明留連日応大川大人之覚、乾山老翁造之」とあるから、多分鮑貝形皿と同時に作ったものであろう。

色絵 梅・蘭・水仙図火入

「色絵 夏山水図菓子皿」

径五寸位の赤楽の丸皿菓子器である。内側には鉄釉で夏山雨後といった山水が南画風に描かれている。筆致雄渾にして洒脱、神韻縹渺たるものがある。裏面の銘は「京兆乾山於野之下州佐野庄造之」とあり、別に「杜川 内に居ぬ境界の祖やほととぎす」と杜川の句が、水も滴らんばかりの鮮やかさで記されている。言うまでもなく、それは乾山の筆である。

色絵 夏山水図菓子皿

「あわび型菓子器」

実物さながらの姿にして而もけばけばしい俗気は少しもない。誠に上品である。内面には乾山独特の筆致と特有の彩釉を以て、松の木と桜の木とが簡素に描かれている。裏面には「此器之作者野之下州佐野庄大河氏×××造之焚之 元文丁巳年重陽後二日」と誌され、別に角枠にて「乾山省畫」と認めてある。之を文字通りに解釈すれば、大川某が作り、乾山は絵付けだけしたことになる。しかし此の文字は皆乾山の筆であり、作成りも焼き方も、一見乾山の手に成ったことは明である。蓋し主人へのお土産にかく書き込んだのであろう。又「重陽後二日」とあるから九月十一日、即ち伝書の前半を浄書した日の作である。然ればその日には乾山は大川家に居られたことが察せられる。従って大川顕道が製陶に最も熱心であったのかも知れぬ。

あわび型菓子器(大川顕道作、乾山書画)

●篠崎氏はまた『佐野乾山』の中で、土地の古老の話として「乾山は佐野に二度来られた」と述べています。一度目は本物の乾山で、二度目は文政か安政かの頃のことと言われていたそうです。文政頃の大川家の当主は顕道から数代後の善兵衛で、自らも絵筆を玩んだ程の風流人でした。しかも当時大川家には、乾山の伝書や乾山が作った内窯、数々の遺品もあったようです。

そこでその頃江戸で乾山と自称する陶工がいるのを伝え聞き、先代の例に倣ってこの男を招き同家に久しく滞在させましたが、この男が頗る無愛想で、物臭で、酒飲みであったため家人から嫌悪され家を追われて町内の松屋という旅館の離れ座敷に移されてしまったそうです。しかし、彼は興に乗じて陶器を焼いたり、絵を描いたりしましたが、その絵は甚だ拙いものであったそうです。

また、彼は内窯でなく戸外に本窯を築いて大量に焼いたらしく、薄手の堅焼きの小皿に五彩、或いは三彩で、桜、紅葉、松等を光琳風に描いたものが多数残っており、器底には極めて拙劣な文字で乾山と銘が記されていましたが、それにも拘わらず地元の人たちは、これを佐野乾山だと思って珍重していたそうです。

文政は1818年から1829年、安政は1854年から1859年なので、文政とするとその頃乾山を名乗っていたのは五代西村藐庵(1784-1853)、安政とすると六代三浦乾也(1821-1889)になります。この二人がその「二度目の乾山」では無いと思いますが、上記森川氏の蒐集品をみると、色彩は鮮やかですが絵付けが表面的で奥行きがないのものがあります。私見ですがこれらの中には「二度目の乾山」の作品が含まれている可能性が高いと思います。

(参考)歴代乾山

初代乾山が江戸に下向して作陶したため、二代からは京都と江戸に分かれました。

初代乾山が著した「陶工必用」「陶磁製法」「乾山楽焼秘書」などが伝書として伝えられました。乾山はそれぞれの伝書の中で「他見無用」と秘伝であることを強調していたにも拘わらず、乾山の弟子や歴代の乾山から各地の陶器にその秘伝は伝えられました。猪八の弟子清吾から伊勢萬古焼の沼波弄山へ、6代三浦乾也から仙台堤焼の乾馬(庄司義忠)へ、4代抱一上人から江戸の隅田川焼、隅田川焼の佐原(梅屋)菊塢から京都の尾形周平(仁阿弥道八の弟)を介して摂津の桜井焼、播磨の東山焼、淡路の淡路焼などに乾山焼の伝統が伝えられたことは、むしろ喜ぶべきことでした。

| 京都 | 江戸 | |

| 初代 | 尾形乾山 | |

| 二代 | 猪八(注7) | 次郎兵衛(注8) |

| 三代 | 清吾(注15) | 宮崎富之助(注8) |

| (三代) | 宮田呉介(注16) | |

| 四代 | 抱一上人(注9) | |

| 五代 | 西村藐庵(注10) | |

| (六代) | 玄々斎(注11) | |

| (六代) | 三浦乾也(注12) | |

| 六代 | 浦野繁吉(注13) | |

| (七代) | バーナード・リーチ(注14) |

歴代乾山の作品

京都二代猪八作 宝珠文黒楽茶碗・銹絵山水図茶碗(聖護院蔵)

京都二代猪八作 色絵春草猪口・染付和蘭陀写香炉

京都(三代)宮田呉介作 蓋物

江戸三代宮崎富之助作 色絵菊文蓋物

江戸(六代)三浦乾也作 菊文茶碗・鶴文黒楽茶碗

(注7)猪八は乾山の養子で、鳴滝窯を手伝った二代仁清の息子(初代仁清の孫)です。聖護院窯を構えて乾山焼を続けました。

(注8)次郎兵衛と宮崎富之助は入谷の住人。初代乾山にはもう一人宮田彌兵という弟子がいました。

(注9)酒井抱一のこと。抱一は姫路藩主酒井忠仰の次男。尾形光琳に私淑して、琳派の雅な画風に俳味を取り入れた詩情ある洒脱な画風を作り上げ、江戸琳派の祖となりました。37歳で西本願寺の法主文如に随って出家しました。「陶法伝書」は宮崎富之助の妻はるから受け継ぎました。

(注10)西村藐庵(みゃくあん)は吉原江戸町二丁目の名主で、近衛三藐院(このえ-さんみゃくいん)流の書にすぐれ、茶・俳諧・陶芸などにも長じていました。

(注11)玄々斎は西村藐庵(みゃくあん)の次男で、一時六世乾山を襲名していたことが天保十三年(1842年)の『広益諸家人名録』の記述からわかります(書 陶工 乾山。名乾山号玄々斎。緒方深省六世。同所西院乾山藐庵次男)。

しかし、三浦乾也が六代乾山を襲名することになったため、弘化2年(1845年)頃藐庵と同業の吉原江戸町一丁目の名主竹島二左衛門の養子となりました。

藐庵が五代乾山を襲名したのが文政7年(1824年)でしたので、文政年間の後半から天保年間にかけては、玄々斎が六代乾山であったと推測されます。

(注12)三浦乾也は江戸の銀座で徳川家御家人の長男として生まれました。3歳の時父の姉夫婦である井田吉六・タケに引き取られましたが、吉六は江戸焼物を代表する陶工で、将軍家斉(第11代)の前で席焼を行うような名工でした。乾也はその吉六から製陶の手ほどきを受けました。

15歳の時西村藐庵と出会い乾山流陶法を学びました。弘化2年(1845年)24歳で六代乾山を襲名しますが、嘉永6年(1853)浦賀に入港したペリー率いる黒船を見て造艦の必要性を幕府はじめ諸藩に説きました。その後幕末の動乱に巻き込まれて波乱の人生となります。安政元年(1854年)には幕府から命じられ、勝安房(海舟)と共に長崎に行き、オランダ人に洋船製造技術を学びました。更に、安政3年(1856年)には仙台藩に造艦棟梁として招かれ、我が国初の洋式軍艦『開成丸』の建造にあたりました。明治になってからは東京に住んで陶工としてその名を馳せましたが、六代乾山を名乗ることを許されていたにも拘わらず、恐れ多いと生涯乾山の名を用いなかったそうです。

(注13)三浦乾也の弟子の浦野繁吉は、師匠の乾也さえ称えなかった六代乾山を弟子の自分が名乗るのはおこがましいと再三辞退しました。しかし、尾形家(尾形圭助)の養子となっていたので、乾山流陶法の保存の意味で六代乾山を継いだそうです。圭助は乾山の後裔で、東京都町田市の円福寺の過去帳には乾山以来数代の記載があるそうですが、歴史上は乾山は生涯独身だったと考えられています。なお、繁吉は元今戸焼の陶工でした。

(注14)イギリス人の陶芸家バーナード・リーチは浦野繁吉に師事しましたが、繁吉亡き後(大正12年没)昭和44年に娘の尾形奈美(乾女:画家で陶芸家)や乾山顕彰会と計らって、乾山の号は第六代を以て完結することとしたため、リーチは正式には七代目乾山とは名乗っていません。

(注15)清吾は猪八の弟子で、猪八から自筆の陶法伝書を授けられたと言われています。後に桑名の商人沼浪弄山と懇意になり、弄山に猪八の伝書を伝え、これをもとに弄山は伊勢萬古焼を創始しました。

(注16)宮田呉介(弥兵衛)は、文化・文政・天保年間に京都で作陶しました。猪八とは時代的に隔たりがあり、一説によると「勝手に三代乾山を名乗っていた(自称)」ということです。天保年間に京都で乾山の100回忌を開き、かつて乾山が窯を開いた鳴滝の土を用いて追福の香合を百個作陶しました。