�Ë�J�̉Ԓ��A���i�A�l����Ȃǂ��������������ɏo�ł��ꂽ����效���Q�l�ɂ��ĕ`���ꂽ�Ƃ������Ƃ͊��ɒ���Ƃ��čL���m���Ă��܂����A���ۂɌË�J�̂ǂ̎M������效�̂ǂ̊G�����ɕ`���ꂽ���Ƃ����̂��������Ƃ�����܂���ł����̂ō��ׂ܂����Ƃ���A���a43�N9����10���̓���186���A187���ɍ֓��e���Y�����u�Ë�J�R���}������效�v�Ƃ����_�����f�ڂ���Ă���A�Ë�J������效�Ƃ̑Ή��ɂ��Ďʐ^�t���ŏڍׂɋL�q���Ă����邱�Ƃ��킩��܂����B

�������A���̌Ï��͑����̐l���ڂɂ��邱�Ƃ��ł�����̂ł͂���܂���̂ŁA�����Ŏ��グ���Ă������_�̉������߂ăl�b�g�Ɍf�ڂ����Ă��������A�Ë�J�ɋ����������Ă����鑽���̕��X�Ɍ��Ă������������Ǝv���܂��B�֓��搶�̘_���͎�v�ȕ��������ďo���邾�����̂܂܋L�ڂ��܂����A�G�̊g��}��R�����g�Ȃǂ�M�҂��ꕔ�lj����Ă��܂��B�Ȃ��A�Ë�J�ɂ��Ă̓J���[�̎ʐ^���f�ڂ��܂����B

����效�͍]�ˏ����̍��킪���ɓ`�������h��y���h�̉�Ƃ����ɉe����^���A�G�t�̎d���̎�{�Ƃ��ꂽ���̂ł��B�O�q�̘_���ŁA�֓��搶�͂��ꂼ��̌Ë�J�Ɣ���效����щ效�ɕt���ꂽ�����ɂ��čׂ��������E���͂���Ă����܂��B�ȉ��A�f�ڏ����͑����O�シ����̂�����܂����A�֓��搶�̘_���ɉ����ċL�ڂ��Ă����܂��B�@

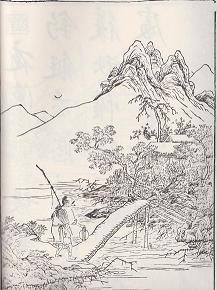

(1) �Ë�J�@�����l���}��p�M�Ɣ���效�@�F�l��K�}

�@

�@

�@�����Ď����ނ݂��킷��q�ƕ��F�Ŏ������߂�q��

�U��Ԃ��Č���̂́A���ior ���H)�ƌ��̈Ⴂ�͂���܂��������\�}�ł��B

�@

�@

�ȉ��ɍ֓��e���Y���̘_�����L���܂��B(�������B�ȉ����l�j

����效�ɂ́A

�@�ъԐ����Ё@�E�E�E�@���[�ɂނ����~���Đ������y����

�@���������t�@�E�E�E�@�����ɖ������܂��Ĕt���Ƃ�

�@�H�Ӑ��@���@�E�E�E�@���ꂱ���肢�Ƃ������ׂ��v��

�@���T�̐l���@�E�E�E�@�����e�����F�̗������

�Ƃ��������Ղ̌܌������t����Ă��܂��B

�����̖�ɉ����̗F�l���}���āA���C���y���݁A�������݂��킷��l�̊�т��A��C�ɉr�����������ł��B�}�G�̎�q��l�̂������܂��ƁA���w�i���ǂ��j�����F�Ŏ����������߂�p�́u����效�v���F�G�Ë�J���A�}�l�͑S�������ł��B�效�ł͎��ӂɏ]���āA���[�߂��̏����̂��Ƃ�⥂�~���āA���̏o��҂Ԃ����炸�A�܂���R�̒[�ɂ�������������U�����āA��q�Ƃ��Ɋ��ɑς��ʕ�����������܂��B�F�G�ɂ����ẮA�V����z�������ŁA�����̖�A�m�C�i�z�g�g�M�X�j����̈�p������u���̈ꐺ���Ƃ炦�āA����Ɏ�������܂₩�ɂ���Ƃ��낪����܂��B

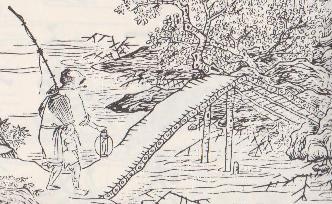

(2) �Ë�J�@�F�G�ƒސ}�؉Z�`�M�Ɣ���效�@�ѐ��՟��}

�@

�@

�@�ނ�l�����M

�Ă̂悤�ȏM�̌`����������ł��B

�@

�@

�A��ї�������

���܂��ɐ��ʂ����ї��������́A�H�����Ȃ�����U��Ԃ��Ă��܂��B

�@

�@

�B���钹

���𐅒��ɓ���Ă�����������グ�����ƁA���̌����������Ɖj�����̍\�}�������ł��B

�@

�@

����效�ɂ́A

�@�ƕ��˔Ր@�E�E�E�@�Ƃ蕑�����͔ՐɂƂǂ܂�

�@�Q�y�Q�@�E�E�E�@�Q�Ȃ���ׂ͌y�Q�ɕ��ׂ�

�@���v�ɍ��O�@�E�E�E�@��X�Ƃ��Ă��킪�����ɍ��̑O

�@�������_��@�E�E�E�@�z����y����ɊU�Ȃ����_�̏�

�Ƃ����I�����̌܌������t����Ă��܂��B

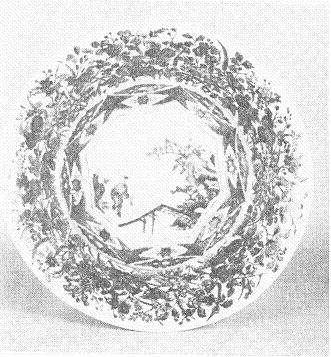

�u�܌������效�v(����效)�ɍڂ���}�G�ƁA�~����p�قɏN�������F�G�Ë�J�u�ƒސ}�؉Z�`�M�v�Ɣ�r����A�F�G���n���ؔʼn�ɋ����č�悳�ꂽ���̂ł���͈̂ꌩ���Ė��炩�ł��B�s�v�c�̂��Ƃɂ́A�效�ł͂��̎��̑���u�ѐ��՟��v�ƋL���Ă��܂����A������ɂ��ƁA�������͓�����҂́u���Q���v�Ƒ肷���ŁA�u�ѐ��՟��v�Ƒ肷��܌��Î��͈ȉ��Ɏ����悤�ɕʂɂ���Ƃ������Ƃł��B

�@�ߟD�t�]��

�@���M�ΊݑO

�@�R�ҍs�l�f

�@狒��Ɵ���

���܉��߂ĉ效�̖ؔʼn���݂�ƁA�ނɂ����݂������ԂŏM�����[���������A�Q����ƁA�g�̊Ԃɂ����Ԑ��ׂƂ��A����Ƃ͂Ȃ��ɒ��߂����̐}�ł��B���炭�ؔʼn扺�G��҂́u���Q���v���̎��ɋ������ł͂Ȃ��A�u�ѐ��՟��v�̎��ӂ��������Ɏ�āA���킹�Ĉ�}�̍\�}�����̂ł��傤�B������u���Q���v�Ƃ��ׂ��ɂ��S��炸�A����āu�ѐ��՟��v�Ƃ����̂́A���̊Ԃ̎v���������Ƃ݂Ȃ����Ƃ��낪����܂��B

�F�G�Ë�J�̐}�G�ł́A�n���ؔʼn����ނ̎��Ƃ��Ȃ�����A���Èȗ��̂�����ƒސ}�̑Ԃɕ���Ă��܂��B���Ƃ��Ɓu���Q���v�ƌ����u�ѐ��՟��v�ƌ����A��������a��ȍ쎍�҂����������I�Ȏv�����ׂ̂����̂ŁA����O�i�̎��ۂɊĝR�ׂ�Ύ������ނ̎���ł͂���܂���B�ނ�����ʓI�Ȏ����̕\������ŁA�����̎��ӂ�}�G������̂́A�w��Ǖs�\�ɋ߂����̂�����܂��B

����ɂ��S��炸�A�u����效�v���̂��̌܌�����I��œ���Ɏd���Ă��ӗ|�ɂ́A�قƂقƌh�̔O�������������߂���̂�����܂��B�n���ؔʼn�ł́A�Q�鐅�ׂ�����ɑ��������Đ}�G���������߁A���͂����������X�������āA�ǓƂ̉�����f�I����쎍�҂̈Ӑ}����́A�قlj������̂�����܂��B�Ë�J�̐F�G�ł́A�؉Z�`�̎M�̉����A�d���̕��i�ň͂�A�F���`�̔��n�Ɍ��}���ȗ������āA�ǏM�̐l�Ɛ��ד�O��`���ɂƂǂ߂Ă��܂��B�����̕��l������ł��邾���ɁA�����ݒ����̔��n�̐F�����Î�ɂ݂��܂��B���������̔���ȕ��i�d���̎l���ɁA����ɖ؉Z�`�̏������l�z���āA�����ɂ��ꂼ��o����`���āA�Q�鐅�ׂ̎��ӂɓY���Ĉӏ������I�݂��́A����}�v�̓��H�̂悭����Ƃ���ł͂���܂���B

(3) �Ë�J�@�F�G�A���v�}�M�Ɣ���效�@�]絖�A�}

�@

�@

�@�������������v�ƎR�Ȃ�̋�

�ފƂ�S���œ������������v�̗l�q�ƁA�n���Ă���R�Ȃ�̋}�ȋ��͑S�������\�}�ł��B

�@

�@

�ȉ��ɍ֓��e���Y���̘_���������܂����A�֓��搶���_�����ŋ�����ꂽ�Ë�J�́A�����̊G�͏�L�̎M�Ɠ����ӏ��̂��̂ł����A������͕S�Ԏ�̐[���ɂȂ��Ă��܂��B(�E�}�Q��)

�ȉ��ɍ֓��e���Y���̘_���������܂����A�֓��搶���_�����ŋ�����ꂽ�Ë�J�́A�����̊G�͏�L�̎M�Ɠ����ӏ��̂��̂ł����A������͕S�Ԏ�̐[���ɂȂ��Ă��܂��B(�E�}�Q��)

���������܂�������́A�쒹�Ƌ��ɔ��E�e�E�j�[�ȂǏH�̖������ǂ�S��㇗��Ƃ����ז���ŁA�ʖ���S�ԕS���[���ƌ����܂��B���p�d���ň͂��S�ɎR���l���悪����܂����A�w�ɋ��Ղ������v���A�H���������Ƃ���ŁA�E��ɓ������������ՁA���k�ɂ����������킵������n��p���`����Ă��܂��B���邩��ɌË�J������࣏n���̏Đ��ŁA�����̖��i�ł��B

�F�G�Ë�J�̂��̋A���v�}���A�u�܌������效�v�̍��z�u�]絖�A�v�̌܌����ɋ�����̂ł���̂́A������܂�������K�v�Ƃ��Ȃ��ł��傤�B

�@�����]�H���@�E�E�E�@�������Đ�ʂ͂��炭

�@�O結l��H�@�E�E�E�@�O���ɂ͐l�������قƂ�ǂȂ�

�@��Ɛ[�����@�E�E�E�@��O�̉Ƃ͖̊Ԃ̉A�ɐ[��������Ă���

�@�_�Ζ鋙�A�@�E�E�E�@�Ƃ����т����āA�����̓���鋙���A��

�n���ؔʼn�̋��v�������������āA�܂���R�Ȃ�ɔ�����������n��p�́A�F�G�ł����̂܂ʂ���Ă��܂��B���݂̏H�F�͂����Ȃ�ŁA�F�G�ł́A���̊ԂɌ��������ꂷ�鑺�͂Â�̉Ƃ��ȗ����Ă��܂��B

�u����效�v�ɕ�����F�G�Ë�J�̎R���l����́A���t�����͂��ߋ��M�A�؉Z�`�M�܂��͐[���ȂǁA���Â���Ë�J�Ƃ��Ă͐����̂����ł�࣏n���̏Đ��ł��邱�Ƃ́A�l�҂Ƃ��ɓ������Ǝv���܂��B

(4) �Ë�J�@���O�}�P�M�Ɣ���效�@�Ԟ�(�Ƃ����炵)�}/���O�}

�@

�@ �@

�@

�F�G�Ë�J�̉Ԓ��}�́A�����`�E�q��̐ԊG�Ԓ��}���Ă��ꂽ�N������͂��x��āA��s���ďĐ����ꂽ�ł��낤���Ƃ͑z���ɓ����܂���B�F�G�Ë�J�̐ԊG�Z�@�́A����`�E�q��ɕ키���̂ł���̂͘_����܂ł�����܂��A�Ë�J�̉Ԓ��}�́A���̎R���l���}���l�ɁA�����ł��܂�����效�����̎��Ƃ��ėp����ꂽ�߂������ɉM���܂��B���������`�E�q��̉Ԓ��}���A����效�̕z�u�@�����̂܂ܗp���āA���ΐ𒆐S�Ƃ���\�}��������o�Ȃ��̂Ɋr�ׂ�ƁA�F�G�Ë�J�̉Ԓ��}�ł́A��ނ̎���������������Ȃ�����A���ꂪ�����炳�܂̒��͂łȂ������ɁA���ɐl�ɋC�Â��ꂸ�����ɋy�т܂����B

�����ł͒P�������ɌË�J�̐F�G���O�}�ɂ��Ă����G��Ă��������Ǝv���܂��B��i�Ƃ��Ă͔~����p�ق̉��O�ɒ���z������M�ɏ�����̂͂���܂���B�����l���F�G�̃V�����Y�C�P�蕶�l�ł������łȂ��A��M�̌`�Ԃ��̂��̂܂ł��A�\���Ƃ��ɔP��ɒ�������Ă��܂��B����ɑ�M�̉��O�}�Ƃ��Ă͓������ɖ��i������A�O�҂Ƌ��ɉ����l�͂���܂���B����ɂ��Ŏl���ɋT�b�Ȃ��̕��l�т�z�u����~����p�ق̑�M�ƁA����ɋH�L�Ȕ��p�M�̉��O�}������܂��B�d���Ɏw�肳�����̂ŁA�l���͍����`�A����������A����Ȃ��A������H���A�V�����Y�C���l�ňӏ����ꂽ���Ȗ��i�ł��B�A������ɂ͋��H���͕`����Ă��܂���B

���Ƃ�色�O�}�͓��R���Ɍ��lj�ȗ��A���D�̉��ł����B��o�����a���G�Ƃ��Ďc��R�y�M�̊�Ɖ��O�}�A�܂��͒q�ω@�̓������G�̈ꕔ�ɂ��A�����ؗ�Ȋ�Ɖ��O�̐}�����o����܂��B�������A�Ë�J�F�G�̏ꍇ�A�c���D�݂̋��ɉ��O�}�Ɍ[�������Ƃ���͂������ɂ���A����吹���˂̑R��ׂ��ڕt�����A�˗q�̓��H�ɍ����������G��{�Ƃ��ẮA�������q�̋��Ɍ��lj�Ƃ�����́A�ނ�������效�Ƃ���ɔ@�����ƍl�����̂ł��傤�B�����Č����A�u���؉Ԏ����v(����效)�̊��������鉲�O�}����������ł��B���̖ؔʼn扲�O�}�̓_�i�Ƃ��Ă͖I���`����Ă��܂����A�Ⴆ�Γ�������̔Ԟ��}�ɂ݂��鋓�H�����A�O�}�̖I�ɑւ���������A�F�G�Ë�J�̉��O�}�̎���́A�w�ǂ��̂܂ܐ�������ƌ����܂��B���H���������Ή���ɏo�Ă���̂͂��łɏq�ׂ܂������A�u���؉Ԏ����v�ł́A�S�l�\�ܐ}�̂����A�ܐ}�܂ł����H���Ő�߂��Ă��܂��B

�������Ë�J�F�G�ł́A�����`�E�q��̐ԊG�̂悤�ɁA�n���ؔʼn�̑S�}�����̂܂ܓ���Ɏ������̂ł͂���܂���ł����B���ΐ͈��̗�O�͂���܂����A�K���Ȃ��āA����I�ɉ��O�Ԃ��ʂ��Ƃ��A���Ƃ̑g�����Ɏ~�߂��Ƃ���ɁA�Ë�J�Ԓ���Ƃ��Ă̓������M���܂��B�܂��Ɍ�̌Ë�J�Ԓ���̒�^�ފ�{�^���A���̉��O�}�ɗv�s�����ꂽ���̂�����ƌ�����ł��傤�B�Ë�J�F�G�̂����A����效�ɉ�ނ̎�����āA�����o���̂��͓̂����o���}���͂��ߍ��Ԕ������}�܂����Ő��}��M�̑��A�։Ԓ��M�Ɍ�����e�ԏ��א}�A�܂��͐�Ë�J�̉Z�}���A�����グ�����̂Ȃ��b�ł��B

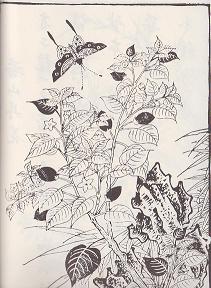

(5) �Ë�J�@�R�����t���Ɣ���效�@�݉Ԑ}

�@

�@

�Ō�ɓ��t���ł��B������Ō�ɂ����̂́A�����݉Ԑ}�����Ƃɂ����Ǝv����`�E�q��̐ԊG�M������A���҂��r���邽�߂ł��B

���t���̊O���͂ނ�����̎O�p���Ȃ��i�Â�������ؕ��j�ŏ����Ă��܂��B���ʂ̉����l�̓V�����Y�C�ە��Ȃ�����ɂ���Ď�芪���Ă��܂����A�����̎R���l���}�ɂ́A��̂��������݂̉A�ɏ��M�����z�`����Ă��āA���ɂ͘V���̉Ԃ��A����ƍ炫�ق����Ă��܂��B�M���̋��v�́A�v�킸��������Ƃ߂āA���̉ؗ�ȉԂ�U��Ԃ肴�܂Ɍ��グ�Ă������̐}�ł��B�㕔�̋�Ԃɂ͉��R���܍ʂŕ`����Ă��܂��B���̐F�G���͐��t�ŃV�����Y�C�ە��̉��G��`���������A�܍ʂł���ǂ�A����ΐ��t���p�̐F�G�ŁA�G�̎�����F�ʂ��A���ɔ��������̂ł��B

����效�ɂ́A

�@���ݕӎ��@�E�E�E�@���Ƃ�����ݕӂ̎�

�@�g�B�����@�E�E�E�@�g�̉��B�������

�@�������x���@�E�E�E�@���������Đ���n�邠����

�@�Ւ��ؗ���@�E�E�E�@�v�킸������̞�Ƃǂ܂��

�Ƃ������Ђ̌܌������t����Ă��܂��B

����̎��Ŗؖ{�̉Ԃ��r����ꍇ�A���O�̉Ԃ͂��炭�����A�����͔~�Ԃ��A�����Ȃ��Γ����܂��͕��u�A���P�Ȃǂ��^������̂���ł����A�u�݉ԁv�ɂ݂���̉Ԃ́A�����炳�܂ɂ͉��̉ԂƂ���������ʂƂ��낪�����Ǝv���܂��B���B������ƌ����āA����ɓ��������Đ���n��ƌ����̂ł��邩�瓍�ԗ����̎�ł��B����𓍍��̂��Â�Ƃ��A�ǂގ҂̍D�ނƂ���ɏ]���ĉ����Ă������̂ł��B�吹���˂̓��H�́A���܂�������效���Ђ��Ƃ��āA���̎��Ƃ��̐}���a���m�̍��ԂɌ����ĂāA���̈ӗ|�������̂ł��傤�B����效�̖ؔʼn�ƌË�J�̎R���}���r����ƁA�F�G�͌����Ėn���̒��͂ł͂���܂���B�ؔʼn�̏��M�̟D�́A�F�G�ł͞��ɕς����A���M�̕z�u������ł͌����̒��S�ɂ��������Ă��܂��B�������A���v�����̉Ԃ�U��Ԃ肴�܂Ɍ��グ�镗��́A���}�S�������������̂ł��B�܂�������效�̂��̐}�����̎��Ƃ��āA����Ɏd�グ���ƌ������͂Ȃ��ł��傤�B

�ێM�̒������E���ɂ͊��ɓ����������āA���݂̊ɋ߂��ς����������M���`����A�M���ɂ͐l����l�����܂����A��l�͍�����l�͞����~�߂ē��Ԃ����グ�Ă������̐}�ł��B�w�i�ɂ͍]���ւ��Ăĕ_�ς��O���_�Ԃɂ������āA��̂Ђ邪����l�q�����]����܂��B���̐}�́A�������̐F�G�Ë�J�R�����t���Ɠ������A���}���u�܌������效�v(����效)�́u�݉Ԑ}�v�ɏo����̂ł���̂́A���܂��ǂ��ǂ����ׂ̂�܂ł��Ȃ��ł��傤�B�@�@�@�@�@

�ێM�̒������E���ɂ͊��ɓ����������āA���݂̊ɋ߂��ς����������M���`����A�M���ɂ͐l����l�����܂����A��l�͍�����l�͞����~�߂ē��Ԃ����グ�Ă������̐}�ł��B�w�i�ɂ͍]���ւ��Ăĕ_�ς��O���_�Ԃɂ������āA��̂Ђ邪����l�q�����]����܂��B���̐}�́A�������̐F�G�Ë�J�R�����t���Ɠ������A���}���u�܌������效�v(����效)�́u�݉Ԑ}�v�ɏo����̂ł���̂́A���܂��ǂ��ǂ����ׂ̂�܂ł��Ȃ��ł��傤�B�@�@�@�@�@

�����`�E�q��̐ԊG�ɂ݂��鑾�ΐ�z�����Ԓ��}���A���Â������效�I�ł���ƈς����ׂ̂܂������A���܂���𗠏�������悤�ɁA����效�̓����u�݉Ԑ}�v��̎��Ƃ��Ȃ���A������F�G�Ë�J�Ɗ`�E�q��ԊG�Ƃ̑S���قȂ������̎R���}�F�G�M�����o�����Ƃ́A�M�҂ɂƂ��Ċ��S�[�����̂�����܂��B�F�G�Ë�J�ƁA�`�E�q��ԊG�Ƃ̍����A��킸���Ɏ�����Ă��閾�m�Ȏ���ŁA�����ĒNjL�����̂͂��̂��߂ł��B

�ȏ�A�֓��e���Y�搶�Ɍh�ӂ�\���āi�M�ҁj