各焼物の開祖の出自や経歴に着目して、近世日本の陶磁器全体を俯瞰的に捉えて「年表/系統図」の形にまとめ各焼物の相関を一瞥できるようにしました。また、全体をいくつかの系統に整理・分類しました。

各焼物の開祖の出自や経歴に着目して、近世日本の陶磁器全体を俯瞰的に捉えて「年表/系統図」の形にまとめ各焼物の相関を一瞥できるようにしました。また、全体をいくつかの系統に整理・分類しました。整理・分類結果

近世日本の陶磁器をその開祖の出自により分類すると、「朝鮮系」「京都系」「瀬戸系」および「その他」の四つに分けられます。

(1) 朝鮮系

九州および山口、島根の陶磁器がこれに属し、秀吉の朝鮮出兵の時に各大名が連れ帰った朝鮮の陶工集団にルーツがあります。また、「古九谷」については諸説(左フレーム参照)ありますが、いずれの説でも素地は伊万里焼の影響を受けていることになるので、ここでは朝鮮系に含めます。

(2) 京都系

京都の「楽焼」と所謂「京焼(清水焼、仁清焼、乾山焼など)」、および福島の「相馬焼」がここに属します。また、石川の「再興九谷」の磁器技術は青木木米から本多貞吉(若杉窯)を通してもたらされたものであるため、再興九谷は京都系に分類します。

(3) 瀬戸系

「常滑焼」以外の愛知と、岐阜、静岡の陶磁器、および福島の「会津本郷焼」などがここに属します。

(4) 「その他」

瀬戸以外の六古窯と北関東の「笠間焼」、「益子焼」がここに属します。

磁器の伝播について

上記「近世日本の陶磁器年表/系図」を詳細に見ると、磁器の伝播について興味深いことがわかります。

磁器は江戸時代初期(17世紀初め)の「有田焼」に始まり肥前(佐賀、長崎)で生産されましたが、その後日本各地に広がるのは18世紀末から19世紀にかけてであり、その間佐賀藩(鍋島藩)が厳しく秘匿していたことがわかります。

18世紀末から19世紀に始まる各地の磁器は、有田の技術を産業スパイを含む何らかの方法で入手して焼始めたものと伝えられていますが、「京焼」の奥田頴川と愛媛の「砥部焼」の二つは、例外的に独自開発したものと伝えられています。

上記各地での磁器発生時期と比較すると、「古九谷」は17世紀後半という非常に早い時期に焼かれています。諸説あるうちの「大聖寺藩説」では大聖寺藩の後藤才次郎が有田から焼成技術を学んだと言われていますが、佐賀藩(鍋島藩)の厳しい秘匿を考えると、大藩加賀藩の支藩とはいえ大聖寺藩だけに情報を提供するのはいささか不自然です。)

ところがこの理由は、加賀前田家と佐賀鍋島家の姻戚関係を見ると納得できます。

つまり、大聖寺藩で「古九谷」の窯が起こったとされる1655年の一年前に、佐賀藩初代藩主鍋島勝茂の孫娘徳姫が大聖寺藩初代藩主前田利治のもとに嫁いでいます。鍋島勝茂としては、可愛い孫娘の嫁ぎ先から徳姫本人を通じて頼まれれば嫌とは言えなかった可能性があります。

(出典:石川県九谷焼美術館 http://www.kutani-mus.jp/qa1_1.asp)

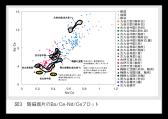

(財)高輝度光科学研究センターの寺田靖子氏は、大型放射光施設(SPring-8)を利用して高エネルギー蛍光X線分析を行い、古九谷伝世品の微量重金属元素の含有割合を分析して、古九谷の生産地について重要な示唆を得ました。

(出典:www.horiba.com/uploads/media/R33_02_004.pdf)

産地が明確な古窯出土磁器片の測定結果分布をベースとして、古九谷と言われている伝世品の産地を推定すると以下の三つのパターンがあることがわかります。

(1) 「古九谷角皿」のように、素地/釉薬共に伊万里(有田)と思われるもの

(2) 「古九谷中皿」や「青九谷椿文」のように素地は伊万里と思われるが、釉薬は伊万里とも九谷とも判断しかねるもの

(3) 「梅樹七宝図」のように、素地/釉薬共どちらとも断定できないもの

調査した伝世品はわずか数点で、他に上記3パターン以外のパターンのものも存在するかもしれませんので、産地について明確な傾向を得ることはできませんが、古九谷と言われるものには素地/釉薬が別の場所に由来するものがあるようです。