| ��� | ��� | �����/����� | |||

| ���i15�N | 1638�N | 5��20�� | ���c���앺�q(��7) | ���� | �啽�ܕ��q(��8)/����(���͂��،`��n���Ē�����������) |

| ���i17�N | 1640�N | 3��13�� | ���c���앺�q | ���C�V���� | �啽�ܕ��q/���� |

| 4��6�� | �����q | ��V�����A���F�A�|�� | �啽�ܕ��q/���� | ||

| 6��20�� | ���c���앺�q | ���� | �啽�ܕ��q/����(���͂��،`��n���Ē�����������) | ||

| 7��8�� | �앺�q | ���Ғ����E���Ւ��� | |||

| 11��8�� | ���c���앺�q | ���Ւ��� | �啽�ܕ��q/����(���X�@�a �̐،`�ɂ�����) | ||

| ���i18�N | 1641�N | ����5�� | ���c�������q�� | ����܊풃�q | �啽�ܕ��q/���� |

| 5��20�� | ���c���앺�q | ���� | �啽�ܕ��q/����(���͂��،`��n���Ē�����������) | ||

| ���i20�N | 1643�N | 3��5�� | �앺�q | �ʒÓ������A�܊�蒃�q | ���@�ł̒��̓��Ŏg�p |

| 3��27�� | ���c���앺�q | ����V���V�����̊ۚ⒃�� | |||

| 10��20�� | ������ | �����i�����j | �啽�ܕ��q/���� | ||

| 10��22�� | �앺�q | ���� | �啽�ܕ��q/���� | ||

| ����2�N | 1645�N | 2��25�� | �앺�q | �������V��ˑђ��� | �啽�ܕ��q/���� |

| ����5�N | 1648�N | 1��9�� | �䎺�� | ���� | ��ΔV�֖ږ���/���� �֖ږ����͏��ΐ_�Ђ̎ЉƂ̏o�̒n�����l�B�䎺�Ă̊J�q�ɊW���Ă����Ǝv����B |

| �c�����N | 1648�N | 3��25�� | �m�a���� | ����(���X�@�a �̐،`�ɂ����̂ŁA�g�E�i���j�l����@�V�}�m��) | ���X�@�a�����͂⏼���v�d��������ĊJ��������̐ȂŎg�p |

| �c��2�N | 1649�N | 8��24�� | ���E�q�� | ���w�E�M�E���q | ���͂����n�@�̍Ŋx���ǂȂǂƋ��ɐm�a�����c��s�؉�������K�ꂽ�ہA���E�q�傪�{炂Ŕ҂��̂��������� |

| 11��23�� | ���c���� | ���q�E���w | ���n�@�ɂČ㐅���@�䐻�̛��˂��|���Ƃ��Ă���I�ڂ������ȂŎg�p | ||

| 12��12�� | �䎺�� | ���w | �O�\�O�ԓ��C����s�K�R�ꌺ�̒��ȂŎg�p | ||

| �c��3�N | 1650�N | ����1�� | ���c���� | ����܊�蒃�q | �啽�ܕ��q/���� |

| 1��25�� | ���c���� | ���q | ����/�P��앺�q �����ɑ啽�ܕ��q���瑡��ꂽ���q |

||

| 2��6�� | ���c�������q | ������ �Z�\���� | ���c�������q/���� | ||

| 3��5�� | �m�a���� | ���� | ����/�O�c�����q�� �O�N�؉��������œ��肵���u�m�a���ĔV�����v�ɒ����l�߂đ����� |

||

| 10��25�� | �䎺�� | ���q | �K�R�ꌺ/���� | ||

| 11��3�� | �䎺�� | �����i�@�a�̊W�E�܁j | ����/�哴�䏊 �K�R�ꌺ���䎺�q�ɐ\���t�������� |

||

| ����2�N | 1653�N | 1��3�� | �䎺�� | ���q | �����F�E�q��/���� |

| 10��26�� | �䎺�� | ���� | ����/���X�@�a | ||

| 11��12�� | �䎺�� | ���q | ���C���o�L/���� ���C���o�L�͌���[���ŁA���͂̉� |

||

| ����3�N | 1654�N | ����1�� | �䎺�� | ���q | �啽�ܕ��q/���� |

| ����N | 1655�N | 5��24�� | ���c���� | ���� | ���n�@/���� |

| 8��1�� | �䎺�� | ���q | �����F�E�q��/���� | ||

| ����2�N | 1656�N | 2��20�� | �䎺�� | ���w�E�ԓ��E���q | �m�a����含���@�e��/���� |

| 4��11�� | �䎺�� | ���q | �͘H�����q/���� | ||

| ����3�N | 1657�N | 6��14�� | �䎺�� | �����X�o�i�q�j | ����/���쐣���q ���쐣���q�͏��͂̏]�҂̈�l�Ŏ������̉��������i���Ă��� |

| 11��26�� | �䎺�� | ���q | �꞊����/���� �꞊���ǂ͐ې��E�֔��ŁA�㐅���@�̒� |

||

| ����4�N | 1658�N | ����9�� | �䎺�� | ���q | �͘H�����q/���� |

| �ݎ����N | 1658�N | 11��25�� | �䎺�� | ���q | ����/�P���@���x���` |

| �ݎ�2�N | 1659�N | 4��10�� | �䎺�� | ���q�召 | ����/�k��\�� |

| 12��28�� | �䎺�� | ���o�i�q�j | ����/�ь��@�O�����G | ||

| �ݎ�3�N | 1660�N | 1��2�� | ���c���� | �V��(���q) | �����F�E�q��/���� |

| 4��17�� | ���c���� | ���풃�q�V���� �C���V�V��V���q |

��Չ�/���� | ||

| 5��4�� | ���c���� | �C���n�E�蒃�q | ���{�����V/���� | ||

| 10��19�� | �䎺�ĔC���i�m���j | �ю�ԊG�����o�i�q�j | ���{������/���� | ||

| �������N | 1661�N | 7��18�� | �C�i�m�j���� | ��� | ���q���e��/���� ���q���e���͌�z���V�c�̑�O�c���A��i�M���� |

| ����3�N | 1663�N | ����12�� | �䎺�� | ���o�i�q�j | �鎭�\�o/���� |

| 7��28�� | �C�i�m�j���� | �ю�V���o�i�q�j | ����/�R�NJO�L | ||

| 8��1�� | �C�i�m�j���� | �咃�o�i�q�j | �����F�E�q��/���� | ||

| ����4�N | 1664�N | ����3�� | �䎺�C���i�m���j | ���o�i�q�j | �����F�E�q��/���� |

| 8��1�� | �䎺�� | ���o�i�q�j | �����F�E�q��/���� | ||

| ����5�N | 1665�N | ����6�� | �䎺�� | �咃�o�i�q�j | �����F�E�q��/���� |

| ����7�� | ���c���앺�q | ���ҐK������ | |||

| 2��18�� | �䎺�� | �L�����w �m���W�A�ԐF��n |

����/�k��\�� | ||

| 8��27�� | ���c���� | ����(�W�E�܁E�Ƌ�) | |||

| ����6�N | 1666�N | ����26�� | �C�i�m�j���� | �َq�ĕ��� | �m�a������эя�/���� |

| ����7�N | 1667�N | ����22�� | �앺�q�� | ���� |

���ĐF�G�ɂ��ẮA�V�D�S���ŊȒP�ɏq�ׂ܂������A�Ë�J���l�ڍׂɌ��Ă݂����Ǝv���܂��B�悸�͐m���ɂ��Ăł��B

���Ă̋N��

��ʂɁu���āv�̖��ŌĂ��₫���̂́A���̓��̗��s�ƕ��y��w�i�ɍ]�ˎ���̏��߂��납�瓌�R�n��𒆐S�Ƃ��čL���������q�ŏĂ��ꂽ�₫���̂������Ă��܂��B(���R����A�����Y�̂��ƂŎn�܂����u�y�āv�́A�ӂ����Ă̂Ȃ��ɂ͊܂܂Ȃ��Ɨ������₫���̂Ƃ��čl�����Ă��܂�)

���Ă̗��j�ɂ��ẮA�ȉ��̂悤�ȏ������`�����Ă��܂��B

�@��������N�ԁi1449�N�`1452�N�j�ɁA�����J���Վ��̐E�l�ł��������H����Y�E�q�傪���q��̗q�Ղ����A�[���ɗq���ڂ��ē����������B

�A�i���N�ԁi1504�N�`1521�N�j�ɁA�a�J�̍H�l���g���[�����̕��@�ŋ��Ă����ǂ��A�֖�ɂ��V�����H�@���A���̌㐴���ɗq���ڂ����B

�B���R���ォ��]�ˎ���ɂ������V���E�c���N�ԁi1573�N�`1615�N�j�ɁA���Ӗ��E�q��A�@�O�A����A���\�Y�Ƃ��������H������A���H�E���Վ��E�����J�E�����Ȃǂ̒n�Ő������s�����B

���āA���ĂƂ������t�����߂ĕ�����ɂ݂���̂́A�����̍����_�J�@�X�̓��L�̌c��10�N�i1605�N�j�̏��ɋL�����u���Ջ����L�v���������܂��B���́u�����L�v�������ł������Ă̂��Ƃł��邩�ǂ����͖��炩�ł͂���܂��A���Ȃ��Ƃ����R����̌c�����N���ɂ́A���s�ɗq�Ƃ��n�܂��Ă������Ƃ��킩��܂��B

���̌�A���i���N�i1624�N�j�ɐ��˂̏ĕ��t�O��������E�q�傪���c���R��ɗq��z���Ĉ��c���Ă��n�߁A�������̓����ʂ��̒�����Ă��܂����B

��X�����E�q��(�m��)�ƌ䎺��

���ĐF�G�̑c�ƌ�������X���m���́A�O�g���K�c�S��X���i���E���s�{��O�s���R������쑺�j�̐��܂�ŁA���O�𐴉E�q��Ƃ����A�Ⴂ���͒O�g���Y�q���L�̋��s���c���Ȃǂœ��|�̏C�Ƃ����A���̌㐣�˂œQ�������̋Z�p�ɖ������������̂����s�ɖ߂�A����4�N�i1647�N�j�ɑO�N�Č����ꂽ�m�a��(��1)�̌�p�q�Ƃ��āA�m�a���̖�O�Ɍ䎺�q�i���ނ낪�܁j���J���܂����B

���̌�A���E�q��͖���2�N(1656�N)�m�a����Ղ̐����@�e��(�㐅���@�̑掵�c�q)�����̍��u�d���坁�v�ƁA�u�m�v�y�сu�������v���������A�m�a���́u�m�v�Ɛ��E�q��́u���v���āu�m���v�ƍ����悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�����̍�i�Ɂu�m���v�̈��悷���ƂŃu�����h���咣���܂����B

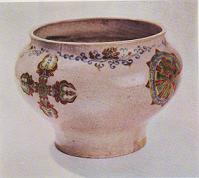

�܂��A�m���͖���3�N(1657�N)4���ɂ͏o��(��2)���܂������A���̌��40�N�߂��ĕ����Ă������܂����B

(��1)�m�a�������m�̗��i1467�N-1477�N�j�ʼn������S�Ă��Ĉȗ��r�p���Ă��܂������A1637�N�i���i14�N�j����1646�N�i����3�N�j�ɂ����ē��얋�{�ɂ�艾�����Č��E��������܂����B������Վ��@�̐@�@����p�q�Ƃ��Ĉ��c�Ă�삵�Ă����悤�ɁA�m�a�����Č��ɂ������Č�p�q�����������ƍl�����̂ł��傤�B�m�a���͖�Վ��@�Ƃ��čc�q��c�������̖�Ձi�Z�E�j�߂Ă���A�m�a���Č������̖�Ղ��㐅���@�̌Z�o�[�@�e���ł����B

(��2)�u�F�G�֕�㹖������F�v�i���c���p�ّ��j�̗��ʂɁu����O�N�@�d�������@���i�@�m����@�K���v�Ƃ���܂��B

�@

�@

�@�@�@�F�G�֕�㹖������F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����O�N�@�d�������@���i�@�m����@�K��

�@�@�@�i���c���p�ّ��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@吐����{�w�����̌Ó��x

�䎺�Ă̐��i��

���E�q��̌䎺�q�̈�Ԃ̐��i�҂͉��ƌ����Ă����X�@�a(�d��)�ł��傤�B���X�@�a�Ɛm��(���E�q��)�Ƃ͐[���Ȃ��肪����܂��̂ŁA�����ŏ@�a�ɂ��Đ������Ă����܂��傤�B

���X�@�a�͔�ˍ��R�����X�d�̒��j�Ƃ��ēV��12�N�i1584�N�j�ɐ��܂�܂������A�c��19�N�i1614�N�j���~�̐w�œ�����ɂ����d���ᔻ�������ƂŔp������A�ꎞ�R�㍑�F���ɐg���B���܂����B���̌㌳�a4�N(1618�N�j�ɋ��s�Ɉڂ�A�䏊�����㔼��(���݂̓��u�Б�w�t��)�ɋ��Z���A�哿���̏Ј�`�o�ɎQ�T���āA�䔯���āu�@�a�v�ƍ����܂����B

�@�a�̕��d�͒������瓹���Ɋw���l�ł�����܂����B�@�a�͔�˂ɋ��鎞�ɕ��d�ɂ���ē������̒������w�т܂������A���̌��Óc�D��(�d�R)�����x���B(����)�̉e�����Ȃ���A�㐅���@���͂��ߌ��ƂƂ̌𗬂̂Ȃ��Łu�P�@�a�v�ƌĂ��D���Ȓ�����z�������܂����B�@�a�͋��s�Œ������n�߂����A����������c���̓��H�ɍ�点�Ă��܂���(��3)�̂ŁA���c���ŏC�s�����Ă������E�q������o�������̂Ǝv���܂��B

(��3)�u���c���ĔV���Ւ����\���� �ח~�����啽�ܕ��q�������Q�c���X�@�a ��،` �������c�����앺�q�ĔV������v�w�u���L�x���i17�N11��8�����B

���E�q��͌䎺�q�ŏ@�a�D�݂̒�����⒃�q�Ȃǂ����A�@�a�͂���𒃉�Ŏg�p���Đ�`���A����ɊW�┠(�@�a��)�A��(�d��)�����炦�邱�Ƃɂ��t�����l�����Č��Ƃ═�ƂɈ������܂����B�Ȍ�A���X�@�a�͖���2�N(1656�N)12���ɖS���Ȃ�܂ł�9�N�ԁA���͂ɐ��E�q��ƌ䎺�Ă��v���f���[�X���܂����B

�]�k�ł����A�@�a�͉����3��ˎ�O�c���킩�珢�������̘b���������Ƃ��A���g�͂�������ނ��A���q�̎��V���������i2�N�i1625�N�j�O�c�Ƃɏo�d�����āA�������X���X�Ƃ͋���ɂ����ĉ���˂Ɏd��2000��̂���ƂƂ��ɁA����̒n�ŏ@�a���̒����y�����܂����B���̌�@�a�͌c�����N�i1648�N�j�ɑO�c����̏�������ѓ����@�H�n���c�̊�������ɏ���������K�ꂽ��(�w�V�R�c�ȏ��x�w�O�╷���x�w���ƌ����W�x)�A�c��3�N�i1650�N�j����ɑ؍݂��ď�����̑O�c�������q�\����q�̂�����(�w���c�Z�Y���q�制�@�a����x)�ƁA����˂Ƃ̊W�𑱂��Ă��܂��B

�����̌��т��������˂ɂ͑����̌䎺�Ă��������A�ˎ�O�c�ƁA�ƘV�̖{���ƂȂǂɑ����`���������Ƃ��L�^����Ă��܂��B(�w����O�c�ƕ\��[�ˌ䓹��ژ^���x�w�{���ƌÕ����x)

�܂������ʂł̃T�|�[�g���l����ƁA�m�a���̍Č���p�͓��얋�{���o���Ă��܂�(��4)�̂ŁA�䎺�q�̒z�q��p�ɂ��Ă����{�����S�����ƍl����̂��Ó��ł��傤�B��������ƁA�m�a�����c��s�̖؉�������������l�̐��i�҂ɋ�������ł��傤�B�؉������͌䎺�q�J�q2�N��̌c��2�N(1649�N)8��24���A���������P�я����A��T�����n�@���Ŋx�����A�������̕ΈՂ�3�l�ɁA���q�傪���w�A�M�A���q�Ȃǂ��{炂Ŕ҂��Ƃ�������������Ă��܂��B

������l���{���̐l�ԂƂ��ẮA��a�V���̗̎���O�\�O�ԓ��C����s�߂��K�R�ꌺ���������܂��B�ꌺ�́A�c��2�N(1649�N)12��12���A�P�я������Q���������g�̒���Łu���w�䎺�āv���g�p������A�c��3�N(1650�N)10��25���A�u�䎺�ĔV���q��P�v���P�я����ɓ͂����肵�Č䎺�Ă��`���Ă��܂��B�܂��A�������c��3�N(1650�N)11��3���A�P�я������哴�䏊�Ɍ��サ���u�����v�i�@�a�̊W�E�ܕt�j���K�R�ꌺ���䎺�q�ɐ\���t�������̂ł����B(�ȏ�w�u���L�x)

(��4)���얋�{�͌��a���N(1615�N)�Ɂu�֒������Ə��@�x�v�z���ēV�c����Ƃ̊����𐧌����܂������A���̈���Ŋ��i�N�Ԃ��疾��N�Ԃɂ����Č䏊�◣�{�̑��c�̂��߂ɔ���Ȏ�������A�{���̉��_��}��܂����B

�@�@���i7�N(1630�N)�@�㐅���@�̐哴�䏊�Ɠ�����@(����a�q)�̏��@�䏊�c

�@�A���i11�N(1634�N)�`13�N(1636�N)�@�哴�䏊�ɏ��x���B�ɂ����z��

�@�B���i18�N(1641�N)�@������V�c�̌䏊(����)���c

�@�C���i18�N(1641�N)�`����2�N(1647�N)�@�j���{���c

�@�D����3�N(1654�N)�@�O�N�Ď����������̑��c

�@�E����2�N(1656�N)�`�ݎ�2�N(1659�N)�@�C�w�@���{���c

�䎺�Ă̕ϑJ

�m���̌䎺�q�̐��i���A�ȉ���3�̔N��ɕ����Č��Ă݂܂��B

�@�䎺�q���J�q��������4�N�i1647�N�j�������X�@�a���v��������2�N(1656�N)

�A�@�a�v�ƑO�サ�ĐF�G�̋Z�p����������������2�N(1656�N)������A�ۋT�˂��]�ˏ㉮�~�c��������3�N�i1675�N�j

�B����N�ԁi1673�N�`1681�N�j����v�N�F���\7�N���`8�N���i1694�`95�N)(��5)

(��5)�v�N�́w�O�c��e�o���x�̌��\8�N8��26�����ɂ���A�O�c�Ƃ��珫�R�j�g�̕�j���@�Ɍ��シ��䎺�č����ɂ��Ắu�m������됬����j�����v�ƁA���̌���i�����̏������n�܂������\7�N11���̊ԂƐ��肵�܂���(�����q�w����m���̓�x�ɂ��)

�@�F�u�@�a�D�݁v����쐬����

���̊��Ԃ̐��i�ɂ͌�ɔ��`���R���u���H�K�p�v�Łu���X�@�a�V�l�D�ݔV����m���ꐻ�V�v�Əq�ׂ��悤�ɁA���X�@�a�̍D�݂��傫������Ă��܂��B������u�@�a�D�݁v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ�Ȃ��̂������̂ł��傤�H�u�@�a�D�݁v�Ɠ`�����Ă����i�����������Ă݂܂��傤�B

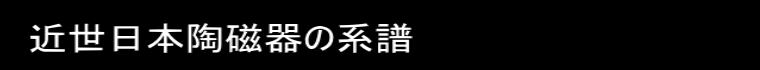

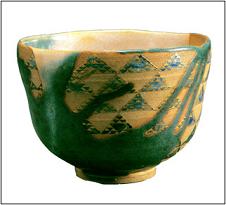

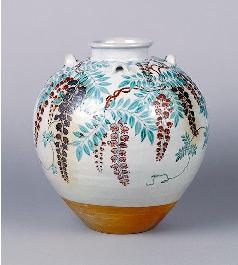

�@�@ �F�G����H�d���q(MOA���p��)

�@�@ �F�G����H�d���q(MOA���p��)

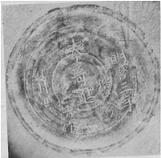

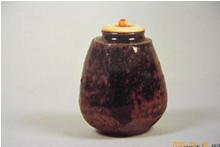

��H�����q�̒��ɋ��H�����q���[�܂�A���q���̏d�˒��q�B�m���̒��ł��ޗ�̂Ȃ��a�V�Ȉӏ��ŁA���X�@�a�D�݂Ɠ`����Ă��܂��B

���q�Ƃ�����Ɂu�m���v������܂��B�㐅���V�c�̍c�@�E������@(2�㏫�R����G���̖��a�q)�ւ̌���i�Ƃ��č���܂����B

�@���G���啶���q(���s���������ّ�)�@�@�@�@

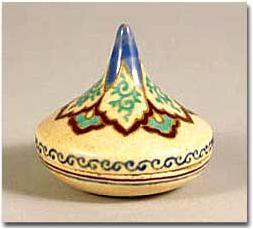

���X�@�a�Ƃ��̕�̕�A�V�J���ɏ@�a���{������������ꎮ�̓��̂ЂƂB�@�a�D�݂������T�^�I�ȍ��ł��B������Ɂu�m���v�̏�������Ă��܂��B

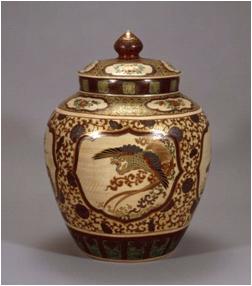

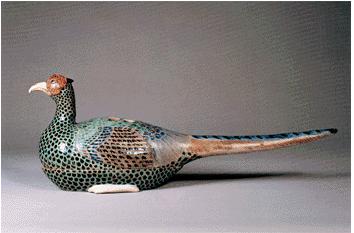

�@�@ �F�G���q�@���Вj�g(MOA���p��)

���q�̊O���ɔ��ւŕВj�g�̖͗l�����I�ɏĂ��o����Ă���̂ł��̖�������܂��B���Ƃ��Ƃ͏@�a�������̍D�݂���m���ɒ����������̂Ǝv���܂��B�@�a�悳��Ă��܂��B

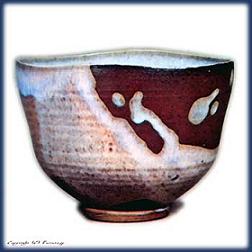

�@�@�F�G�ؔg�����q(�k�����p�ّ�)

���̒��q�͐��2�̒��q�Ɠ����`������Ă���A�m�����ł����ӂƂ����D���Ȍ`�Ԃł��B�{��i���֗���Ɨؔg���Ƃ����w�����݂��ƂɗZ���������n�ӂɕx�ޗD�i�ł���A�t���̋˓����W�\�Ɂu�̖��@���X�����^�m�����q�v�̖n��������܂��̂ŁA�@�a�D�݂ƌ����Ă����ł��傤�B

�ȏ�̒��q���猾����u�@�a�D�݁v�̓����Ƃ́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

(1) �{炔҂����ꂽ�[���Ȍ`��(�u�D���D�v�݂̂悤�Ɂu���Ԃ����v��A�u�ւ������v���̂ł͂Ȃ�)

(2) �G�╶�l�ɂ��e�[�}�̕\�o(�u���x�D�݁v�̂悤�Ɏ��f�œ��ʂɔ�߂���̂ł͂Ȃ�)

��ʂɁ@�u�@�a�D�݁v���u�m���v���ؗ�ȐF�G�@�Ƒ�����ꂪ���ł����A�m���̐F�G���ؗ�Ȃ��̂ɂȂ����̂͏@�a�v��̂��ƂŁA�@�a�̎w�������u�@�a�D�݁v�͏�q�̂悤�ɈӊO�ƃV���v���Ȃ��̂ł����B

�A�F�F�G���튮������

���̊��Ԃ́A�@�a���S���Ȃ�����䎺�q�̐F�G���������������ŁA�ǂ��Ӗ��Őm���̊��������R�ɉԊJ�����ƌ����Ă����ł��傤�B

���̎����̐��i�ōł��ǂ��m���Ă���̂́A�ۋT��2��ˎ勞�ɍ��L�����c�v�ے��ɐV�z�����㉮�~�̏��@�����邽�߁A���h�̊G�t�c�������q���`�������G��n���Ĕ��������ƍl�����Ă����A�̐F�G���قł��B

�m���͎�������G�������ɚ�̕\�ʂɍČ���������łȂ��A��Ƃ����G��Ƃ͈قȂ�3�����̃L�����o�X���������𑶕��Ɋ����������̓I�ȍ�i�ݏo���܂����B�����̒��ق͌��ݎ��������ł��m���炵���Ɗ�������̂ł��B

�@

�@

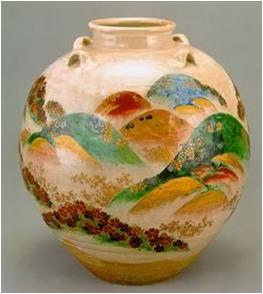

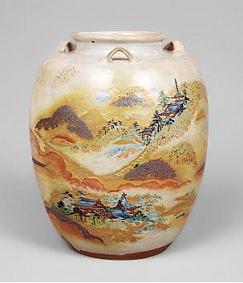

�@�@�F�G�P�������W��(�o�����p�ّ�)�@�@�@�@�@�@�@�F�G�g��R�}����(�����s���p�ّ�)

�@

�@

�@�@�F�G�R���}����(���Ô��p�ّ�)�@�@�@�@�@�@�@����@�F�G���ԕ�����(MOA���p�ّ�)

�F�G���~�}����(�������������ّ�)

�B�F�F�G����W�J����

���̊��Ԃ͌䎺�q�̍ŗ������ɂ�����A�Z�p�I�ɂ͐F�G�A���`�����ɂ̈�ɒB���Ă��܂��B������\����̂������̌`�𒉎��ɍČ��������Y�I�ȍ��F�ł��B

����6�N(1678�N)�y�������ˏĂ̓��H�X�c��E�q�傪�ˎ�R���L���̖��ō]�˂Ɍ������r���A�e�n�̗q�Ƃ����@�����L�^�w�X�c��E�q����L�x�ɂ́u�䎺�ĕʑV�A�������V��A�|�ԓ��j���Ⴍ�͂��L�A������j���ЗL�A�������E�����ȂƗL�v�Ƃ���܂��̂ŁA���̍��ɂ͂����ǂ��賂̍��F�����ɐ��i������Ă������Ƃ��킩��܂��B

�Ȃ��A���̓��L�ŋ�E�q��͌䎺�Ă̏Ď���u�B���V�Ď��X�����E�q��Ɛ\��v�ƕ��Ă��܂��B����m���͖���3�N(1657�N)4���ɂ͏o�Ƃ��Ă��܂��̂ŁA���́u���E�q��v�͏���m���̑��q���w���̂�������܂��A����m���͂܂������Ō䎺�Ă̕i���͈ێ��E�Ǘ�����Ă������̂Ǝv���܂��B

�@

�@

�@�@����@�F�G賍��F(�ΐ쌧�����p�ّ�)�@�@�F�G�@���L�`���F(�ÉÓ����ɔ��p�ّ�)

�F�G�����ǂ荁��(��a���؊ّ�)

�u�m���v�̖��ƈ�ɂ���

�m���ȑO�̋���(���c���āA����āA�ÊՎ��ĂȂ�)�ł��ĕ��Ɉ��悵�Ă��܂������A����͐��������q����ʂ��邽�߂ŁA���H���҂����ʂ��邽�߂ł͂���܂���ł����B

�m���͎����̍�i�ł��邱�Ƃ��咣���邽�߂ɍ�҂̖��O�u�m���v���ĕ��ɓ悵���ŏ��̓��H�ł��B

�m���̈�ɂ��Ă͈ȉ��̒ʂ艽��ނ����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B(���̑��ɂ�����ނ���悤�ł�)

�E�m�a����Ղ��玒�����u����i����R��j�v

�E�@�a���������ꂽ�u�@�a��v

�E�u�����^���E����v

�E�u����v

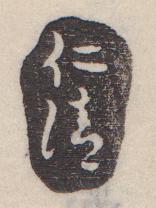

�@�@�@����(����R��)�@�@�@�@�@�F�G��賍��F�@�m������

�@���̂悤�Ɍ�����̂́A����R�́u���v��m�ɂ��Ԃ��Ă�����̂ł��B����R�͐m�a���̎R���B

�@�@�@�@�@�@�a��H�@�@�@�@�@�@�@�u�Вj�g�v�̒��q�ɓ悳�ꂽ��͏@�a��ƌ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�����^���@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�G�ᏼ�}���ف@�m�������^���

�ꒆ���Ɂu�m���v���`����

�ꒆ���Ɂu�m���v���`����

�@�@�@�@�@����H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�G�Ԋ}����(�ΐ쌧�����p�ّ�)

�Ƃ���ŁA�m�a����Ղ��疋����������͖̂���2�N(1656�N)�Ɂu�d���坁�v��������ꂽ���ƍl�����܂��B���̎������Ɂu�m���v�̍������������Ƃ���ƁA�m���̈���͖̂���2�N�ȍ~�ɑ���ꂽ��i�����Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���ۂ͓����ʂ̒����⍂��ʂ̒��q�ȂǁA��r�I�����ɑ���ꂽ�Ǝv�����i�ɂ��m���̈�(����)��������̂������܂��B

�Ƃ���ŁA�m�a����Ղ��疋����������͖̂���2�N(1656�N)�Ɂu�d���坁�v��������ꂽ���ƍl�����܂��B���̎������Ɂu�m���v�̍������������Ƃ���ƁA�m���̈���͖̂���2�N�ȍ~�ɑ���ꂽ��i�����Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���ۂ͓����ʂ̒����⍂��ʂ̒��q�ȂǁA��r�I�����ɑ���ꂽ�Ǝv�����i�ɂ��m���̈�(����)��������̂������܂��B

���Ւ����@����O�c�Ɠ`��(���a���p�ّ�)�@�@�@�@

�ꕔ�ɂ́u�m���v�̍���������@�@�@�@�@