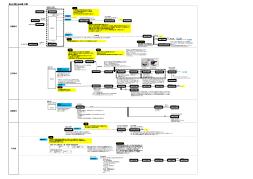

尾形乾山自筆の陶法伝書としては「陶工必用」と「陶磁製方」が有名ですが、いくつかの文献では、これらの他にも乾山または乾山につながる人物が書いた伝書や文書が存在した可能性が示されています。

私が名前を目にした限りでも、乾山が著したと考えられているものとしては以下のようなものがあります。

・陶工必用(江戸伝書)

・陶磁製方(佐野伝書)

・乾山楽焼秘書

・口述伝書

また、乾山の周辺の人が著したと考えられるものには以下のものがあります。

・仁清伝書(野々村仁清)

・陶器製法書(本阿弥光悦)

・猪八伝書(猪八:仁清の孫で乾山の養子)

・陶器密法書(同上)

・乾山世代書(五代乾山西村藐庵)

これらの文書のいくつかについては、それが実在したのか、また現在どこにあるのかはっきりしていないため、ここではこれらの出自と来歴を、自筆本と写しを含めて各種文献から整理・追跡し、以下のようにまとめてみました。(ここに記したもの以外にも、多数の手控えが発見されていますが、それについてはここでは言及しません)

乾山に関わる伝書・文書

1.京都時代に書かれた文書

仁清伝書

乾山は野々村仁清から陶技を学び、元禄12年(1699年)には二代目仁清が「仁清伝書」に署名し、陶法を乾山に譲りました。

「仁清伝書」の内容が乾山自筆の「陶工必用」に書き写されたことは周知の事実ですが、オリジナルの「仁清伝書」はどうなったのでしょうか?

ひとつ考えられるのは、初代仁清の孫で乾山の養子となった京都二代目乾山猪八に遺した可能性ですが、そうだったとしてもその後どうなったのでしょうか?

本阿弥光悦の陶器製法書

乾山は光悦の親戚にあたりますが(京焼色絵再考-乾山参照)、光悦の孫の光甫から楽焼の手ほどきを受けていました。

時代は下って約100年後、文政2年(1819年)11月酒井抱一が尾形光琳の百回忌(注1)に光琳の墓石を再建するため、梅屋(佐原)菊塢(注2)を京都に遣わし光琳の子寿市郎の養家小西家を訪ねさせました。菊塢は当主の小西彦右衛門と墓地の確認や墓石の調達、墓碑銘の彫り師の手配から墓の後ろに植える白玉椿の調達まで、一切を取り仕切り、見事に抱一の期待に答えました。

この事を恩義に感じてか、小西彦右衛門は菊塢に「光琳家破滅の時取集置候品」の中から光琳下絵380枚を譲り渡しましたが、菊塢はその中に「光悦から光甫、乾山に伝えられた陶器製法一冊」が紛れていたのを発見しました。(出典:陶説57「五代乾山西村藐庵」鈴木半茶)

光琳下絵380枚は抱一上人へ土産として渡されたようですが(これについても、京都国立博物館と大阪市立美術館所蔵の「小西家旧蔵光琳関係資料」には含まれていないものと思われますので、今どこにあるのか気になります)、「梅屋日記」には「光悦ヨリ空中ヨリ乾山伝来ノ陶器製法一冊得タリ」とあるだけで、陶器製法書を抱一上人に渡したかどうか明確に書かれていません。この光悦の陶器製法書は今どこにあるのでしょうか?

(注1)同じ頃、京都では三代乾山を自称した宮田呉介によって乾山の百回忌が開かれ、かつて乾山が窯を開いた鳴滝の土を用いて追福の香合を百個作陶したと言われています。。

(注2)江戸の骨董商。1762年仙台で百姓の子に生まれ、江戸に出て芝居茶屋に奉公し平蔵と名乗りました。芝居茶屋ではよく気が利き、客あしらいが上手な平蔵は客に可愛がられ、裕福な文人墨客達との人脈を広げていきました。平蔵は10年間芝居茶屋で働き、貯めた資金を元手に、今の日本橋人形町に主に古書画や銅器を扱う骨董屋を開店し、名を北野屋平兵衛と改めました。

芝居茶屋時代の人脈もあり、元々商才に長けていたので店はたいそう繁盛し、平兵衛は商売の側ら風流の勉強をすると同時に、儒学者、狂歌師、漢詩人、書家、画家、茶道家達と親交を深めていきました。また、彼らの中には旗本や大名屋敷に出入りする者もいて、その紹介で平兵衛も客先を広げていきました。この中で酒井抱一とも交流を持つようになったようです。商売は繁盛しましたが、30代に商売上で不正を疑われて捕縛されるような事件に巻き込まれ、商売に嫌気がさして、店を他人に譲って40歳ごろに隠居し、名を佐原菊塢と改め、今の墨田区向島に隠居所を構えました。

隠居後は、やりたかった詩集の編集に力を尽くし、自費出版をしたり、文化元年(1804年)には向島墨堤のほとりに3000坪の土地を買い、新梅屋敷(現向島百花園)を開きました。最初は360本の梅の木を植えただけでしたが、その後万葉集や詩経など日本や中国の古典に登場する植物、多くの花木・草花を集め百花園の名にふさわしい庭園に仕上げられていきました。

また、京都で尾形周平に陶技を学んだ菊塢は、文政2年(1819年)に園内に窯を築き、隅田川周辺の土を使った楽焼を行い、隅(角)田川焼と名づけました。

乾山楽焼秘書

「乾山楽焼秘書」は、埼玉県大里郡吉見村冑山の根岸家から昭和3年8月に帝国図書館に寄贈された冑山文庫の一冊として、現在国立国会図書館の所蔵となっているものです。(出典:目の眼 No.83「乾山楽焼秘書」)

乾山は楽家四代一入や本阿弥光甫から楽焼の手ほどき受けており、また鳴滝では孫兵衛から押小路焼(内窯焼)の陶法を学びました。「乾山楽焼秘書」は、乾山が学んだ楽焼・内窯焼の陶法を鳴滝時代に記録したものと思われます。

根岸家の「乾山楽焼秘書」(写し)は、根岸家で築窯して焼物を焼いたこともある、幕末から明治にかけての陶工三浦乾也が所持していたものを写したものと考えられています(出典:目の眼 No.83「乾山楽焼秘書」発掘の経緯)が、乾山自筆の原本が三浦乾也の手に渡るまでの経緯ははっきりしていませんし、自筆本が今どこにあるのかもわかりません。

【追記】

その後の調査により、「乾山楽焼秘書」は下記の「口述伝書」が三浦乾也に伝わったものを写したものである可能性が高くなりました。従って、「乾山楽焼秘書」の原本である「口述伝書」は二代次郎兵衛筆になるもので、乾山自筆本は存在しないと思われます。

また、三浦乾也は仙台に招かれて堤焼の指導をしましたが、その際弟子の庄司義忠に「口述伝書」を模写させ、乾馬の号を与えたと伝えられています(出典:http://teizanunga.com/miura_kenya.aspx)が、今に伝わる堤焼乾馬窯は本焼の登り窯で、楽焼ではないと思うのです。何か情報をお持ちの方があれば教えてください。

【追記】

その後の調査により、仙台堤焼には「乾山秘書」という名前で下記「口述伝書」の写しが受け継がれていることがわかりました。

2.江戸時代に書かれた文書

陶工必用

「陶工必用」は、乾山が著した陶法伝書としては最も有名なものでしょう。「江戸伝書」とも呼ばれますので江戸で書かれたものと思われがちですが、その日付は「(元文)巳(2年)3月5日」となっていて、この年の2月に乾山は下野の佐野に赴いていることがわかっていますので、実は「陶工必用」は佐野で書き上げられたものであることがわかります。

また、この書には「元文丁巳秋八月 武江蘭渓任」という跋があるため、同じ年の8月には江戸の俳人一枝庵蘭渓に与えられたと考えられていますが、この跋は乾山の自筆では無く蘭渓によるものと考えられています(出典:目の眼

No.83「乾山陶芸三著作の研究」田賀井秀夫)。乾山と蘭渓は俳句を通しての知り合いだと思われますが、単なる知り合いに陶法の秘伝を教えるとは思えません。どういう関係だったのでしょうか?

また、この後「陶工必用」は同じく俳人の水上芦川(注3)に伝えられました(出典:日本の美術3 No.154 「乾山」河原正彦)が、その先がはっきりしていません。次に記録に現れるのは、やはり抱一上人の時代です。

文政3年(1820年)3月、光琳の百回忌供養で光琳の墓石再建を成し遂げた抱一上人は、その後江戸で乾山の墓を探しましたが見つからず、3年後の文政6年(1823年)10月に古筆了伴の茶会で乾山の墓が下谷坂本町の善養寺(現在は豊島区西巣鴨に移転)にあることを知りました。そしてそこに標石を立て、「乾山遺墨」を上梓し、乾山の弟子の子孫を尋ね出して、その陶法伝書を譲り受けたそうです(出典:陶説57「五代乾山西村藐庵」鈴木半茶)。この陶法伝書が「陶工必用」であったと考えられます。なお、乾山の弟子の子孫というのは、三代乾山宮崎富之助の妻はるのことだと思われます。(出典:http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/catalogue/handeisi/morimoto.htm

)

宮崎富之助は二代次郎兵衛から受け継いだと考えられますので、水上芦川から次郎兵衛に渡った経緯がはっきりしません。また、乾山は何故次郎兵衛に直接「陶工必用」を渡さなかったのでしょうか?

【追記】

その後の調査により、抱一上人が宮崎富之助の妻はるから譲り受けた陶法伝書は、下記の「口述伝書」であったことがわかりました。従って、「陶工必用」は水上芦川から次郎兵衛には渡っていません。

(注3)江戸の俳人。陶煙居と号したことから、陶器も嗜んでいたと推測されます。「陶工必用」には蘭渓の跋の後に「水上の秘密にしている本であって、他見されるのを恐れている」旨の芦川の跋もついています。(出典:「乾山陶法の秘伝」田賀井秀夫著)

口述伝書

佐野から江戸に戻った乾山は、10年ぐらい再び作陶や絵画制作をしていましたが、寛保3年(1743年)5月某日突然卒倒で倒れました。寿命を悟った乾山は、6月2日に亡くなるまでの間、これまで自分が体験で得た陶技を口述して次郎兵衛に筆記させました。

この口述伝書は、抱一上人の手許にあったものを「古画備考」の著者朝岡與禎が被見して、「古画備考」の乾山の項にその奥書(譲状)を記してあったもので、その後代々の乾山に伝わり、三浦乾也の没後一時大槻如電の元に保管されていましたが、その後行方不明になっています(出典:陶説31「江戸系統二代乾山次郎兵衛」鈴木半茶)。

「口述伝書」は実在したのでしょうか?また、今はどこにあるのでしょうか?

【追記】

その後の調査により、「口述伝書」は存在し、代々の江戸系乾山に受け継がれたことがわかりました。ただし、「古画備考」には「右正伝末期に是を相写」とあり、これの原本が存在したことを示唆しています。また、二代次郎兵衛自筆の写本の所在については不明です。

3.佐野時代に書かれた文書

陶磁製方

「陶磁製方」は「佐野伝書」とも呼ばれ、基本的な内容は「陶工必用」と同じですが、更に自己の経験の経過や、材料を入手する店の具体的な場所までも指示されており、下野佐野の鋳物代官大川顕道のために書かれた製陶入門書(注4)と考えられるものです。この文書は現在栃木県氏家の滝澤家が所有していますが、滝澤家に渡る前は佐野の大川家に代々伝えられました。

一方、「陶磁製方」の写しが大川家の親戚にあたる足利の丸山家(瓦全)に伝わっており、この写しを郷土史研究家の篠崎源三が被見したことから、昭和17年(1942年)のいわゆる佐野乾山の発見につながりました。

「陶磁製方」については、昭和40年前後に発見された佐野乾山関連資料により、比較的伝承が明確になっています。

(注4)「陶磁製方」に書かれた日付(元文丁巳年9月11日)と同じ日に作られた「あわび型菓子器」が伝存しており、その裏書きには乾山の筆で「此器之作者野之下州佐野庄大河氏×××造之焚之 元文丁巳年重陽後二日」と記されているため、元文2年9月11日には乾山が大川邸に居たと考えられます。従って、「陶磁製方」は大川顕道のために書かれたと推測されます。

4.その他の文書

猪八伝書

酒井抱一が尾形光琳の百回忌に光琳の墓石を再建するため、梅屋(佐原)菊塢を京都に遣わしたことは前に述べましたが、この菊塢は小西家から光悦の「陶器製法書」を入手したのをきっかけに、自分で陶器を製作することを考えていたようで、京都滞在中に清水あこや町の尾形周平(注5)に弟子入りして陶技を学び、江戸に戻ってから向島の自邸「百花園」内に窯を築き隅田川焼を始めました。

初窯開きのとき、宣伝用に作った「すみだ川花やしき」(注6)という木版半紙五丁からなるパンフレットが残っており、そこに「伊八乾山ノ薬法ノ直書ヲ浅草観阿(注7)雅君ヨリ譲受所持ス」と記されているのが「猪八伝書」ですが、他の文献には「猪八伝書」については記載されていませんので、詳細内容は全く不明です。今はどこにあるのでしょうか?(出典:陶説26「猪八乾山の作品と陶器密法艸(上)」鈴木半茶)

(注5)京焼の初代高橋道八の三男。すぐ上の兄は仁阿弥(高橋)道八。乾山に私淑して尾形姓に改名しました。五代尾形周平氏は「初代が文化年代の抱一上人の時、「乾山伝書」を江戸隅田川焼の梅屋菊塢より借見して尾形乾山に私淑した」(出典:目の眼 No.83「乾山楽焼秘書」を読む)と述べていますが、抱一が「口述伝書」を三代乾山宮崎富之助の妻はるから譲り受けたのは文政6年(1823年)10月以降のことなので、菊塢が周平に入門していた文政3年(1820年)はじめ頃にはまだ「口述伝書」は抱一の手許にはありませんでした。従って、ここでいう「乾山伝書」は、「猪八伝書」か、または菊塢が小西家から譲り受けた光悦の「陶器製法書」のことではないかと推測されます。

(注6)「すみだ川花やしき」は、鈴木半茶によると慶応大学図書館蔵ということですが、一般には公開されていませんので、ここに『陶説26:猪八乾山の作品と陶器密法艸(上)』に記載されている「すみだ川花やしき」の抜粋を以下に記載しておきます。

梅屋園中倣乾山窯、隅田川以土陶器製始、抱一上人依命光琳碑妙顕寺建因縁ニヨッテ陶器ヲ製スル、薬法ハ光琳家ヨリ譲受、亦伊八ノ薬法ノ直書ヲ浅草観阿雅君ヨリ譲受所持ス

乾山系図

伊春(事歴記事略)

道柏(同)

宗柏(同)

宗謙(同)

光琳(同)

深省 惟允 乾山 俗名権平 号陶隠 扶陸、小形 緒方 尾形

乾山陶器ヲ製スル始ハ、薬法ヲ学光悦光甫、洛西ノ鳴滝村に住シテ号陶隠、嵯峨直指庵

独昭和尚ノ入門剃髪ス云々、鳴滝村インキン堂今ニ名アリ、都ノ乾ナレバ号乾山云々、

宗謙ハ光悦ノ書ノ門人也、光琳ハ光悦流ノ塗器ヲ製ス、乾山ハ陶器ヲ製スルノ門人ナリ、

乾山生涯無妻ニテ老後仁清ノ子伊八ヲ為養子、二代目乾山ト云是ナリ、伊八子伊八

東都ヱ下リ武家仕、陶器ヲ製スルハ二代目伊八迄ナリ、

尾形家代々ノ墓所ハ小川妙顕寺ニアリ、乾山ハ於東都没スト云々、江戸本所六軒堀

奈良茂別荘ニ住ト云々、又東叡山ノ東入谷村ニ住スト云々、光琳没後、尚貞尼幷寿市郎ヘ

手紙アリ、

○今一度上京仕度存候(略) 生涯対面無覚束候(略) 伊勢町ヘ成共銀座ヘ成とも

御下し被成度候

此手紙ニテモ彌々江戸ニテ没候歟

この内容を見ると、従来は朝岡興禎の「古画備考」の記述から、乾山は晩年六軒堀の材木商築島屋の長屋に住んでいたと考えられていたことが、実は「奈良茂の別荘」(奈良茂は奈良屋茂左衛門で、江戸の材木商)であった可能性が出てきました。朝岡興禎は、築島屋坂本米舟の子で絵師の観嵩月(かんすうげつ)から聞いた話を元に乾山の記事を書いています。一方、梅屋菊塢は上記の「すみだ川花やしき」の記事を、小西彦右衛門を訪ねた際に見聞したことを元に書いていると思われます。どちらが正しいか、今後研究の必要があります。

因みに六軒堀(六間堀)は、東西に走る堅川と小名木川を南北につなぐ運河で、その沿岸は、北は本所、南は深川に属しました。

(注7)芳村観阿。江戸の茶人で浅草の富商。抱一とは茶友。鑑定に長じ、松平不昧公の名器蒐集に力を貸したことでも知られています。

乾山世代書

昭和24年に「集古」誌主宰の木村捨三翁が発見したもので、西村藐庵の自筆により初代乾山から江戸系統を五代目の藐庵まで記録したものです。

この文書は、「楽焼秘書」のところでも登場した埼玉県大里郡吉見村冑山の根岸家の古美術品目録を作るために、三浦乾也の弟子の奥村乾昇が根岸家に滞在していたとき置いて行ったもので、元は乾也のところにあったものと考えられます。現在は善養寺の乾山会に寄贈されています。(出典:陶説31「江戸系統二代乾山次郎兵衛」鈴木半茶)

陶器密法書

2006年秋に京都国立博物館で開催された「京焼-みやこの意匠と技-」展に展示されたもので、国会図書館蔵となっています。文化4年(1807年)に書かれたものです。

鈴木半茶によると、古くから旧上野図書館(帝国図書館)に架蔵されていた「陶器密法草」という文書が存在するそうで、猪八が著したものだということです(出典:陶説26「猪八乾山と陶器密法草」鈴木半茶)。旧上野図書館の蔵書は、現在は大半が国会図書館に移されていますので、この「陶器密法草」が「陶器密法書」のことだと思われます。

また、鈴木半茶の説が正しいとすると、「陶器密法書(草)」が「猪八伝書」である可能性があります。後日、国会図書館で「陶器密法書」を閲覧して確認したいと思います。

【追記】

その後の調査により、「陶器密法書」は「乾山楽焼秘書」と同じ内容であることがわかりました。また、「陶器密法書」の奥書によると、この書は「御室乾山工風之薬法」で、萬古焼の開祖沼浪弄山が乾山の弟子清吾から譲り受けた乾山自筆の書を、弄山の孫三阿が写したものであることがわかりました。

この「乾山」については奥書の中に説明があり、「晩年准后の宮の命を蒙り、東武に赴き、暫く根岸に住し、陶器を製す、後に又帰洛し終焉す」と書かれているため、江戸で亡くなった初代乾山ではなく、二代乾山猪八であると考えられます。

ここで「口述伝書」、「乾山楽焼秘書」、「陶器密法書」は共に写しであることから、これら三つの伝書の原本は同じものか、または、基本的に同じ内容であったと思われます。

「乾山楽焼秘書」が「口述伝書」の写しであることは前に述べましたが、「口述伝書」の原本と「陶器密法書」の原本との関係については、更に検討が必要です。

いずれにしても、これまで江戸系統と京都系統で別々に受け継がれてきたと考えられてきた乾山の陶法は、同じ内容の伝書を共有していたことが明らかとなりました。

「口述伝書」の原本と「陶器密法書」の原本との関係

「口述伝書」の原本は、「古画備考」に書かれている「口述伝書」の譲り状に「右正伝末期に是を相写」とあることから、乾山が亡くなった寛保3年(1743年)には存在していたと推定されます。

また、「陶器密法書」の奥書によると、その原本は沼浪弄山が二代乾山猪八の弟子清吾から手に入れた猪八直筆のもので、それをもとに弄山は元文年間(1736~1741年)に萬古焼を始めたと言い伝えられています。萬古焼創始の言い伝えが正しいとすると、「陶器密法書」の原本は元文年間(初代乾山の存命中)以前に存在しており、それは猪八が書いたものということになります。

そうすると、猪八が書いた「陶器密法書」の原本が何らかの手段で江戸に伝えられ、「口述伝書」の原本となったのでしょうか?