在籍車輛一覧

機関車【洞爺鉄道瞥渡線所属】

|

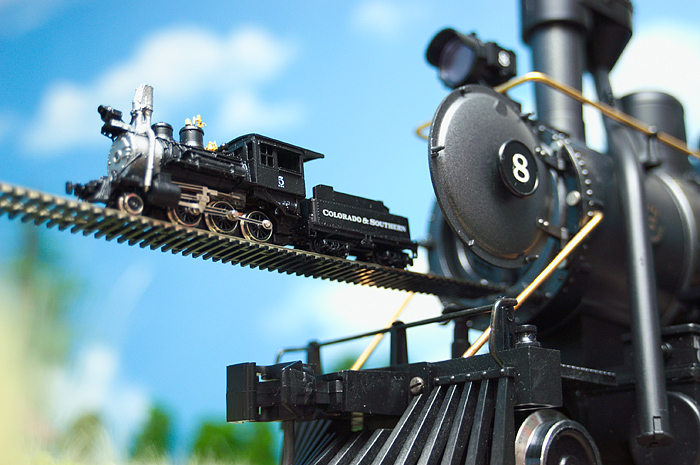

で、元の製品から外観が一番変化している機関車でもあります。 |

元々は右の画像ような大変おもちゃっぽいたたずまいの製品でした。 |

|

|

|

左は加工直後の姿です。この後若干のウェザリングや社紋のデカール、実際の汚れなどで少し雰囲気が変わりました。 |

前後の排障器はアルミアングルとプラ板の組み合わせで、端梁との接合部には虫ピンリベットを打ちました。この辺はケーディーカプラーのポケットが張り出しているので、それを目立たなくするための工作でもあります。ついでにスライドバーとバルブギヤーの一部が繋がってしまっているので、お手軽にコの字型に曲げた金属板を黒く塗って、境目辺りに挟み込んであります。 |

す。なんだかんだでまだ現行商品なのがすごいです。好ましいプロポーションで、小レイアウトにも似合います。これは中古品をネットオークションで購入しました。 プロトタイプはオーストリアの 鉄道で働いていた機関車だそうですが、実物の写真と比べてみると、 長さがずいぶん短いことが分かります。この機関車に限らず、LGBの機関車はショーティ化されているものが多いです。斜め前からみた印象をそのまま真横に置き換えているような、そんな雰囲気があります。 DCC化にあたって集電をより確実にするため、牽引力向上のために付いているゴムタイヤ付き動輪を通常のものに取り替えました。パーツでは売っていないので、ネットオークションに出ていた同製品のジャンクを購入して動輪をもらいました。 これにもLGB製のサウンドシステムを搭載しましたが、アメリカ型蒸機用しかなかったので、ポーターと同じ音で走っています。 |

|

|

モデルは小型モーターを使い、 動輪はベルトで連動させてあるためか、かなり非力なロコです。軸距が短いせいか、ポイントの無電区間で止まったりします(^^; アメリカのアニメーターは裏庭に実物の鉄道を作り、日本のアニメーターはその模型を走らせるのであった(苦笑) ハデハデな塗装ですがあえて塗り直したりはせず、イベント用車輌として運用しております。 |

交換した車輪の輪心は黒いプラ だったので、実物に合わせ赤く塗りました。 それから、R390mmを走らせると従輪がキャブ下のステップに接触することがあるので、キャブとステップの取り付け部にスペーサーをかませて、ステップが外側に広がるように固定しました。 しかし、こんな製品を出しているのなら、レーマンはフログの無電区間に何らかの対策を施したポイントを出した方がいいんじゃないかと思いますね〜。 |

|

|

なんとなく歪んで見えると思いますが、レンズのせいではなく、本当に歪んでいます。この辺の修正まで含めるとおおごとになりそうです ね。 『長さを縮めろ』という天の声が聞こえてくるような気がしますが、どうなるでしょうか。また廃車に なったりして。 |

|

|

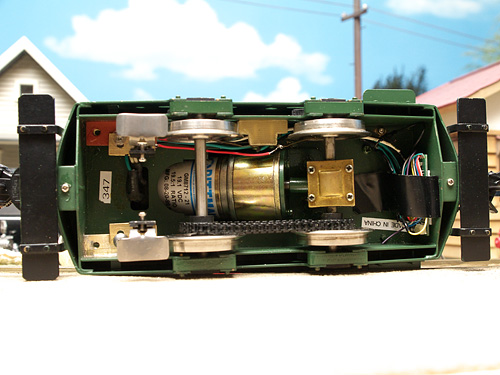

この模型のパワーユニットは基本的にクラウスBタンクと同じものです。なぜかこれにはゴムタイヤ動輪が付かないのですが、蒸機と違って集電性向上のための補助テンダーが付けられないからかもしれません。 この写真の機関車は、LGBの2004年のスペシャルセットのもので、この他に2輌の無蓋車が同梱されていました。このセットを選んだのは、機関車にMTS(LGB製デジタルコントロール、DCCと互換性あり)のデコーダーが搭載済みだったからです。面倒な工作はしないで済むのに越したことはありません。 |

かなり小型の機関車で、やはり軸距の短さから来る集電不良の可能性があることから、前部車輪の前にLGBの集電シューを取り付けました。このシューがあると、ポイントの無電区間での立往生がなくなるというような効果だけではなく、目に見えて集電性が向上し、多少汚れた線路でもギクシャクしなくなります。車輪の汚れも少なくなるようです。 連結器が朝顔型連結器のリンクを受けるスリットだけだったので、当鉄道の標準仕様に従い、ケーディーカプラーにしてあります。 このあたりの工作については、別に項目を設けて解説する予定です。 |

|

|

右側(車体の後ろになります)にテープで止まっているのがDCCデコーダーです。集電シューの取り付け部分周辺は見なかったことにして下さい。 |

機関車【洞爺鉄道辺蘭妥線所属】

|

|

LGB製ボールドウィン製フォーニィ。流石の高品質。最初はもっと地味というか、実物に即した色に塗り直そうかと思ったのですが、これはこれで存在感があって良いので、そのままにしてあります。実はこの機関車のパワーユニットは、クラウスと同じものです。 |

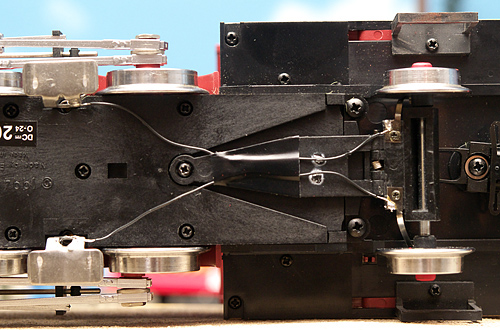

このような車輪配置の機関車はあまりカーブに強くないのですが、この模型では、動力部分を台枠ごとボギー台車のように首を振らせることで、600mmカーブの通過を可能にしています。カーブ通過中の様子は、結構笑えます。 |

|

|

|

LGB製アメリカ型モーガル。全長60cm以上にも及ぶ堂々とした機関車です。当鉄道の主力貨物機の期待を担って導入。この機関車にはサウンドシステム(SOUNDTRAXX社製SIERRAサウンドシステム)が組み込まれており、動輪のブラスト音や汽笛、ベルの音など、実ににぎやかな音を聞かせてくれます。 |

バックマン・スペクトラムブランドのクライマックス。ディテールフルで繊細な出来ですが、プラ製Gスケール鉄道模型としては強度的な部分で不安の残るところではあります。ネット通販で購入した米国の模型店で、SOUNDTRAXX社製・SIERRAサウンドシステムを組み込んでもらいました。 |

|

|

|

アリストクラフトが旧デルトンから型を引き継いで作っている、ボールドウィン製C-16型コンソリデーション。製品は上回りがかなりスケールより高くなっているので、上回りと下回りをつないでいるフレームに穴を開けるなどの加工をして、全体の高さを6mm強下げてあります。何となくプロポーションが引き締まった気がします、が、改造前の写真を撮っていないので違いをお見せすることが出来ません(^^; |

LGB製、スイス・レーティッシェ鉄道の、Ge2/4です。新品同様と思われる中古品をわらしべ長者方式(謎)で購入。思えばこれが当鉄道初の電気機関車でした。 |

|

客貨車

トイトレインの客車。サドルタンクのスターターセットに2輛付いてきます。機関車2輛ですから、客車は4輛あるわけです。これはちょっとおもちゃっぽいので、下回りを使って貨車でも作ろうかと考えています。 |

|

|

|

USAトレインズ社製の古典客車。USAトレインズの車輛は縮尺が1/29なのですが、LGBの機関車と連結して走らせても違和感はそうないようです。妻面の客用ドアがしっかり1/29なんですが、他の部分はそれより大きめに作られているような気がします。 |

同じく合造車。2/3程が客車で、残りが荷物車になっている車輛です。どうにかこうにか390mmカーブを通過してくれるので、サドルタンクとのペアで遊んでいます。 |

|

|

|

同じシリーズの展望車です。一寸凝った形のデッキと、テールランプが付いています。これで列車として格好が付く、かな? |

LGBのチラータル鉄道風2軸客車です。瞥渡線用とするため、側面のレタリングを落として元の色と似たプラ用塗料(タミヤのスプレー塗料のダルレッド)を吹き付け、スコッチのプラスティックテープで黄帯を表現しました。少しは日本型風に見えるようになったでしょうか? |

|

|

|

|

|

|

トイトレインの家畜運搬車。牛のフィギュアが2体付いています。単なるフラットカーとしてももちろん使えます。牛じゃなくて牛乳カプセルを積んでみたい感じです。 |

トイトレインの2軸タンク車。トイトレインだけでなく、本家LGBのものでも、タンク車には実際に液体を注ぎ込むことが出来ます。タンク下部には排水口も付いています。 |

|

|

|

トイトレインのクレーン車。手でクランクを回して、腕の上下動とウィンチの巻き取りが出来ます。 |

バックマンのカブース。日本で言う車掌車みたいなものでしょうか。上の運材車と共に森林鉄道のスターターセットの同梱品です。前後カプラーをLGBタイプのものに交換しています。 |

|

|

|

(2003.2.10追記) 上のカブースの長さが間延びして感じられたので、ウォルサーズのカタログの、写真コンテストにあった車輛を参考に、車体の中央から切断、床の梁一つ分長さを縮めました。車体色はプラ用塗料の艦底色。しかしこの車輛の一番のチャームポイントは、うちの奥さんのパンストの切れ端(ちゃんと合法的に入手しました)を使ってカンバス張りを表現した屋根でしょう。とりあえずこれを見せた人にはウケます(^^; |

バックマンのスケルトンタイプの運材車。 |

|

|

|

|

|

LGB製アメリカ型石炭車。同じものが3輛あります。モーガルに牽かせることを前提に購入。 |

LGB製運材台車。二つ一組で切り出した丸太を運びます。 |

|

|

|

使用時には台車同士の間に梁を渡して、その上に丸太を載せます。これは空車状態。 |

空荷の状態で台車同士を連結してゾロゾロと…。この製品は台車6個が一つのパッケージに入って販売されています。 |

|

|

|

LGB製の『丸太』を積んだ様子です。バックマンの運材車よりは大分長くなりますね。 |

石炭車のお供にと買ったUSAトレインズ製、"AMERICAN SERIES"の、D&RGW鉄道のレタリングがされたカブース。 |

|

|

|

LGB製 Stock Car。『通風車』とでも訳せば良いのでしょうか。 |

LGB製 Low-Side Gondola。背の低い無蓋車です。これも一応 D&RGWのロゴ入り。 |

|

『G−MODE』へ