静岡県の城

「大畑城」

2025年11月に攻めました。

裾野駅から徒歩ですが、近くまでのバスも本数は少ないながらあります。城の歴史は不明

だそうですが、武田や北条の城であった可能性が高いそうです。

麓の熊野神社の所を右に入ります。殿屋敷の土塁が2ヶ所、堀も1ヶ所ありました。墓地

の所で西に折返して登ります。しばらく行くと堀切(写真)があります。深さ4メートル

と大きいです。

それを超えると3郭です。藪ですが竪堀が見られます。また、土塁と主郭切岸との間が

堀切状になっている所もあるのですが、ここも藪です。

主郭に登ります。主郭には土塁、そして2郭に降りる虎口があります。次に2郭です。

2郭から堀切に降りる所も虎口のようになっています。2郭の奥の堀切はなかなか見事

です。竪堀にもなって落ちていました。

それを超えると3郭です。藪ですが竪堀が見られます。また、土塁と主郭切岸との間が

堀切状になっている所もあるのですが、ここも藪です。

主郭に登ります。主郭には土塁、そして2郭に降りる虎口があります。次に2郭です。

2郭から堀切に降りる所も虎口のようになっています。2郭の奥の堀切はなかなか見事

です。竪堀にもなって落ちていました。

「千福城」

2025年11月に攻めました。

裾野駅から徒歩ですが、バスも本数は少ないながらあり、また、高速バスの千福下バス停

からも近いです。葛山氏が築き、北条や武田の城になったそうです。

普明寺入口に説明板、門の脇に標柱があります。普明寺本堂の左側から登ります。

いきなり大きな竪堀があります。そして2郭に着きます。さらに進むと、主郭と北曲輪間

の堀切に出ます。堀切は、そのまま横堀に続いています。

まずは、北曲輪を見ます。畝状竪堀群がありますが、2つの堀しか見つけられなかった

です。北曲輪の下に、北側から東側まで横堀があります。堀底に降りてみました。その

横堀は一番南側で竪堀になって落ちます。

次に、主郭(櫓台)に向かいます。主郭の一段下の郭を経て、3郭に進みます。

そこから下に降り、いったん戻って主郭北曲輪間の堀切そばの土塁を見て、帯曲輪にある

箱堀状に凹んでいる所を見ました。

さらに土橋を通り、馬場に降りました。戻ってきて、4郭の土塁と虎口(写真)をみます。

5郭に登ると、「本曲輪」の看板があり、整備されてる方はこちらが主郭と考えている

ようでした。こちらからも主郭の一段下の郭に登るルートがありました。

最後に、5郭と7郭間の横堀を散策しました。ここには石積があるのですが、遺構なのか

どうかは微妙です。

このお城、整備が行き届いていて、ベンチや看板がたくさんあります。途中、整備して

くれている方とお話ししました。「ここは富士山の溶岩が流れてきた所で、北側が絶壁に

なっているので要害なんです」とのことでした。

さらに土橋を通り、馬場に降りました。戻ってきて、4郭の土塁と虎口(写真)をみます。

5郭に登ると、「本曲輪」の看板があり、整備されてる方はこちらが主郭と考えている

ようでした。こちらからも主郭の一段下の郭に登るルートがありました。

最後に、5郭と7郭間の横堀を散策しました。ここには石積があるのですが、遺構なのか

どうかは微妙です。

このお城、整備が行き届いていて、ベンチや看板がたくさんあります。途中、整備して

くれている方とお話ししました。「ここは富士山の溶岩が流れてきた所で、北側が絶壁に

なっているので要害なんです」とのことでした。

「長久保城」

2025年11月に攻めました。

長泉なめり駅から徒歩です。三島駅からのバス停も近くにあります。竹の下氏が築城し、

その後、今川氏、北条氏、武田氏、徳川氏、中村氏と城主は変わりました。また、小田原

攻めの前線基地なので、秀吉と家康が軍議を練ったそうです。

城山神社がある所が南曲輪で、土塁(写真)がありました。仕切り土塁の北側が八幡曲輪

で、こちらの方が土塁が高く7メートル位ありそうでした。そこには土塁から滑り降りる

滑り台がありました。滑ろうかと思いましたが、すぐそばに親子が遊んでおり、変なおじ

さんと思われそうなので自粛しました。

次に、本丸であるショッピングモールの北側、道を挟んだ所にある石碑を見に行きました。

そのそばに説明板がありますが、反射して見えにくいです。

最後に、3の丸北側の堀跡を見に行きます。説明板もあり、すぐ南には結構高い土塁も

残っています。

次に、本丸であるショッピングモールの北側、道を挟んだ所にある石碑を見に行きました。

そのそばに説明板がありますが、反射して見えにくいです。

最後に、3の丸北側の堀跡を見に行きます。説明板もあり、すぐ南には結構高い土塁も

残っています。

「泉頭城」

2025年2月に攻めました。

北条の城です。三島駅からバスで行きました。柿田川湧水公園になっています。

北側から公園に入って左手に城の説明板があります。まずは、第一展望台で湧水を見ます。

この城は、南北に、1の堀、2の堀、3の堀と並びますが、最初に西曲輪と本曲輪間の

2の堀を見ました。それから、第2展望台の神秘的な青い湧水(写真)をみて、西曲輪の

南端にある貴船神社に参拝しました。

南に進み、2の堀の堀底にある湧水広場を見てから、「湧き間」という大小2つの湧水を

見ます。ここは船着場だったそうで、戸倉城との間で船が行き来していたようです。

その後は、舟着曲輪の外側を反時計回りに巡る遊歩道を歩きます。途中、舟着曲輪中曲輪

間の堀切、中曲輪本曲輪間の堀切を見ることが出来ます。

そして、駐車場になっている本曲輪に入り、本曲輪東にある3の堀も上から見ました。

駐車場の北、カフェなどが並ぶあたりにも城の説明板があります。最後に、柿田川の西側

にある1の堀をみて散策を終えました。

南に進み、2の堀の堀底にある湧水広場を見てから、「湧き間」という大小2つの湧水を

見ます。ここは船着場だったそうで、戸倉城との間で船が行き来していたようです。

その後は、舟着曲輪の外側を反時計回りに巡る遊歩道を歩きます。途中、舟着曲輪中曲輪

間の堀切、中曲輪本曲輪間の堀切を見ることが出来ます。

そして、駐車場になっている本曲輪に入り、本曲輪東にある3の堀も上から見ました。

駐車場の北、カフェなどが並ぶあたりにも城の説明板があります。最後に、柿田川の西側

にある1の堀をみて散策を終えました。

「戸倉城」

2025年2月に攻めました。

北条の城で、武田の城であったこともあるそうです。近くまで、三島駅や沼津駅からバス

があります。今は、本城山公園になっています。

南側から登ります。金比羅神社跡の西側に堀切(西尾根2つ目)がありました。そして、

主郭に着きます。城の説明板、展望台などがあります。展望台からは富士山、また、隣に

ある泉頭城が見えました。主郭から少し下がった所に、物見として使われた天狗岩があり

ます。

ここから、主郭より東側の道なき道を行きます。矢穴の残る石丁場、そして、一番東側の

堀切をみることが出来ました。

主郭に戻ってきて、西尾根1つ目の土橋付き堀切を探します。実は、行きに通ってきた

登山道の途中で、知らないうちに土橋を渡っていました。

次に、一回北側の山麓まで下山してから、また、西尾根の八坂神社跡に向けて登りました。

神社西側にある2重堀切(西尾根4及び5つ目)を見られました。(写真は5つ目)

さらに、神社敷地内にある綺麗な土橋を見たのですが、これも堀切(西尾根3つ目)だと

思います。

戸倉城、1つを除いて登山道外になりますが、合計で6つも堀切が見られ、大満足の城

でした。

ここから、主郭より東側の道なき道を行きます。矢穴の残る石丁場、そして、一番東側の

堀切をみることが出来ました。

主郭に戻ってきて、西尾根1つ目の土橋付き堀切を探します。実は、行きに通ってきた

登山道の途中で、知らないうちに土橋を渡っていました。

次に、一回北側の山麓まで下山してから、また、西尾根の八坂神社跡に向けて登りました。

神社西側にある2重堀切(西尾根4及び5つ目)を見られました。(写真は5つ目)

さらに、神社敷地内にある綺麗な土橋を見たのですが、これも堀切(西尾根3つ目)だと

思います。

戸倉城、1つを除いて登山道外になりますが、合計で6つも堀切が見られ、大満足の城

でした。

「本立寺付城」

2024年12月に攻めました。

秀吉が北条氏の韮山城を囲むために作らせたもので、蜂須賀氏が布陣していました。韮山

駅から徒歩です。

浄念寺の本堂の右手から登ります。ここから主郭までは道なき道でしたが、ずーっと土塁

が続いています(写真)。3連土塁という所で、これがその土塁かな?というのを確認

しました。そして、北堡塁に到着。土塁があります。次に、中堡塁に到着。土塁、そして

帯郭に井戸跡があります。

そこからは、すぐに主郭です。七面堂があります。その裏に櫓台や土塁があり、さらに

奥に進むと物見台、そして浅いですが堀切もありました。

ここからはちゃんと道があります。しばらく降りていくと南堡塁があり、ずーっと続いて

きた土塁に複雑な折れが見られます。そして堀切もあります。さらに、少し行くと土塁の

間が虎口になっていて、虎口手前に堀切もありました。

それから、ずっと下り続けると本立寺の鳥居の所に出てきます。浄念寺から本立寺まで

約80分間の城攻めでした。

そこからは、すぐに主郭です。七面堂があります。その裏に櫓台や土塁があり、さらに

奥に進むと物見台、そして浅いですが堀切もありました。

ここからはちゃんと道があります。しばらく降りていくと南堡塁があり、ずーっと続いて

きた土塁に複雑な折れが見られます。そして堀切もあります。さらに、少し行くと土塁の

間が虎口になっていて、虎口手前に堀切もありました。

それから、ずっと下り続けると本立寺の鳥居の所に出てきます。浄念寺から本立寺まで

約80分間の城攻めでした。

「上山田付城」

2024年12月に攻めました。

秀吉が北条氏の韮山城を囲むため作らせたもので、前野氏が布陣しました。韮山駅から

徒歩です。

水道施設から直登するというサイトもありましたが、城郭放浪記さんのサイトでそのまま

進めば行けるとのことでその方法にしました。沢は渡らず右へ。尾根に出たら右へ。

(私は左に進み迷いました)尾根を少し降りていきます。(姫路城と同じで、城は上に

あると思って引き返したらトラップでした)

鞍部に堀切があるので、そこから登ります。すると、上山田付城の北側に着きました。

中央の郭の東側の枡形土塁を見ます。次に、中央の郭の西側の枡形土塁を見ました。

とても技巧的でした。

そして、西郭には南西にL字型に2重の土塁と堀がありました。全体的に遺構がうっすら

になっているこの城の中では、ここが一番明確に残っていて良い感じでした。(写真は

土塁の上から見た、堀ともう1つの土塁です)

城を見終わり、昌渓院付城に向かって東側の尾根を降りていきました。

鞍部に堀切があるので、そこから登ります。すると、上山田付城の北側に着きました。

中央の郭の東側の枡形土塁を見ます。次に、中央の郭の西側の枡形土塁を見ました。

とても技巧的でした。

そして、西郭には南西にL字型に2重の土塁と堀がありました。全体的に遺構がうっすら

になっているこの城の中では、ここが一番明確に残っていて良い感じでした。(写真は

土塁の上から見た、堀ともう1つの土塁です)

城を見終わり、昌渓院付城に向かって東側の尾根を降りていきました。

「昌渓院付城」

2024年12月に攻めました。

秀吉が北条氏の韮山城を囲むため作らせたもので、生駒氏が布陣しました。韮山駅から

徒歩です。

上山田付城東側の急峻な尾根を降りていきます。鞍部手前の数十メートルだけですが、

猛烈な藪でした。突進してなんとか沢が流れる鞍部に出ました。そこから、どうやって

昌渓院付城に登るか思案しました。道がないので、先人の付けてくれたピンクリボンの所

から直登することにしました。急峻でしたが、城の北東あたりに出られました。

城は南北に細長いので、まずは、北側に降りていきます。北の堀切(写真)がありました。

倒竹などでめちゃめちゃ藪でしたが、何とか写真だけ撮りました。

再度、城の中心部分に戻って行き、最も高い位置にある主郭を見学。さらに南側に降りて

いくと土塁で守られています。お城はこの辺まででした。

そこからは、そのまま南の尾根を降り続けます。2つほどピークがありますが、最後は

昌渓院の墓地に出ました。昌渓院には、おとなしいワンコがいました。

途中迷ったのもありますが、上山田付城と昌渓院付城のセットで約2時間半かかりますし、

猛者じゃないと厳しい上級者コースでした。

城は南北に細長いので、まずは、北側に降りていきます。北の堀切(写真)がありました。

倒竹などでめちゃめちゃ藪でしたが、何とか写真だけ撮りました。

再度、城の中心部分に戻って行き、最も高い位置にある主郭を見学。さらに南側に降りて

いくと土塁で守られています。お城はこの辺まででした。

そこからは、そのまま南の尾根を降り続けます。2つほどピークがありますが、最後は

昌渓院の墓地に出ました。昌渓院には、おとなしいワンコがいました。

途中迷ったのもありますが、上山田付城と昌渓院付城のセットで約2時間半かかりますし、

猛者じゃないと厳しい上級者コースでした。

「鳥羽山城」

二俣本町駅から徒歩です。バスだと西鹿島駅から鳥羽山公園入口下車です。徳川が、武田

の二俣城のために築いた城です。

1回目は、2018年12月に行きました。

駅から登って行くと、2つの堀切がありました。連郭式ですね。2つの堀切の間には、

櫓台状の高まりがあります。

そして、主郭東側の石垣がみえてきます。石垣の大手門から主郭に入りました。大手門の

向かって左には暗渠があります。

主郭は土塁が一周しており、時計回りに歩きます。西側に庭園遺構というのがあり、その

後ろの石垣には装飾として丸い石を使っているそうです。搦手門の所も石垣で出来ていま

す。東門の石垣の上には散策路の橋が掛かっています。

そして、主郭の西側なのですが、鉢巻石垣と腰巻石垣のセットになっています。鉢巻石垣

用の散策路が整備されていて見易いです。腰巻石垣は見損ねそうな所にありますが、是非!

最後に笹曲輪です。天竜川が見晴らせました。

(あと、歩きだと通らないかもしれない主郭南の駐車場の所にも、いくつか説明板があり

ます)

2回目は、2024年9月に攻めました。

2の丸堀切を見て、大手道を通り、本丸枡形の石垣を見ます。続いて、本丸内の庭園、

東門の石垣、搦手の石垣を見ました。本丸の周りを囲う土塁の上を歩き、本丸西側側面の

石垣(写真)を見てから、前回滑らなかったクッションローラー(滑り台)を滑ってみま

した。お尻が汚れたかも、、。

さらには、本丸と笹曲輪との間の堀切、笹曲輪を見て、散策を終えました。

2回目は、2024年9月に攻めました。

2の丸堀切を見て、大手道を通り、本丸枡形の石垣を見ます。続いて、本丸内の庭園、

東門の石垣、搦手の石垣を見ました。本丸の周りを囲う土塁の上を歩き、本丸西側側面の

石垣(写真)を見てから、前回滑らなかったクッションローラー(滑り台)を滑ってみま

した。お尻が汚れたかも、、。

さらには、本丸と笹曲輪との間の堀切、笹曲輪を見て、散策を終えました。

「二俣城」

二俣本町駅から徒歩です。バスだと西鹿島駅から城下通で下車です。武田氏と徳川氏での

攻防戦があった城です。

1回目は、2018年12月に行きました。

今回は、鳥羽山城から天竜川の土手を進みました。すると、あずまやのある水の手曲輪、

滑り台のある西曲輪を経て、2の丸と蔵屋敷の間の堀切に出ます。ここでルートをはずれ、

蔵屋敷南の石積のある土塁をみに行きます。さらに、南曲輪との間の堀切も見られました

が、南曲輪は藪でした。

ルートに戻って、大手門の石垣をみます。2の丸には城山稲荷神社があります。

そして、本丸桝形門の石垣をみてから、本丸にはいります。野面積みの天守台は、どの

方向から見てもかっこいいです。本丸北側の虎口は食い違いになっています。そして、

北曲輪との間にも堀切があります。

北曲輪には旭ヶ丘神社があり、社殿の裏側には土塁がありました。北曲輪の北側に駐車場

があるのですが、その辺りに、いくつかの説明板があるのでお見逃しなく!

また、川から水を汲む為の井戸櫓が、近くの清龍寺に復元されているというので見に行き

ました。しかし、残念ながら工事中でした。

2回目は、2024年9月に攻めました。

まずは、前回見ていなかった蔵屋敷の西側側面の石垣を見ました。さらに、蔵屋敷の石積

のある土塁、蔵屋敷と南曲輪間の堀切(すごく藪)を見ます。

2の丸では、城山稲荷神社、大手虎口石垣を見て、さらに本丸虎口石垣を見ながら本丸へ。

本丸は、天守台(写真)、説明板があります。

本丸の北側虎口の石垣を見つつ、北郭にある神社へ向かいます。その北側にはすごい藪

ですが土塁が残ります。本丸と北郭間の堀切、竪堀を見てお城の散策は終えました。

次に、清龍寺に行き、前回、工事中だった井戸櫓を見ることが出来ました。さらに、前回

は行かなかった、家康の嫡男を祀る「信康廟」も見られました。

2回目は、2024年9月に攻めました。

まずは、前回見ていなかった蔵屋敷の西側側面の石垣を見ました。さらに、蔵屋敷の石積

のある土塁、蔵屋敷と南曲輪間の堀切(すごく藪)を見ます。

2の丸では、城山稲荷神社、大手虎口石垣を見て、さらに本丸虎口石垣を見ながら本丸へ。

本丸は、天守台(写真)、説明板があります。

本丸の北側虎口の石垣を見つつ、北郭にある神社へ向かいます。その北側にはすごい藪

ですが土塁が残ります。本丸と北郭間の堀切、竪堀を見てお城の散策は終えました。

次に、清龍寺に行き、前回、工事中だった井戸櫓を見ることが出来ました。さらに、前回

は行かなかった、家康の嫡男を祀る「信康廟」も見られました。

「犬居城」

2024年9月に攻めました。天野氏の城です。城のそばまで、西鹿島駅、又は袋井駅

からバスがあります。しかし、本数も少なく、また、良い時間帯にバスがないので事前に

調べたほうが良いです。(袋井駅からのバスはのか24年は運休のようです)

私は、西鹿島駅からのバスで、行きは「犬居すみれ通り」、帰りは、トイレやベンチの

ある「ふれあい公園」を利用しました。

登山道を登っていくと、5郭に出ます。先に、5郭6郭間の堀切を見ました。6郭は藪

でした。

そして、3郭下のカーブした堀を見て、3郭への土橋を渡ります。3郭は馬出です。

主郭と3郭間の土橋付き堀切を見ながら主郭に入ります。主郭と2郭は並んでいて、

主郭が一段高いのですが、その境目に石積がありました。主郭には標柱(写真)があり

ます。

その先には、物見郭があり展望台があり、説明板もあります。さらに、少し降りていくと

大堀切です。単に、山の鞍部のような気もします。

最後に、2郭下のカーブした堀を見て、さらに、水の手も行こうとしましたが、道が無く

断念しました。

そして、3郭下のカーブした堀を見て、3郭への土橋を渡ります。3郭は馬出です。

主郭と3郭間の土橋付き堀切を見ながら主郭に入ります。主郭と2郭は並んでいて、

主郭が一段高いのですが、その境目に石積がありました。主郭には標柱(写真)があり

ます。

その先には、物見郭があり展望台があり、説明板もあります。さらに、少し降りていくと

大堀切です。単に、山の鞍部のような気もします。

最後に、2郭下のカーブした堀を見て、さらに、水の手も行こうとしましたが、道が無く

断念しました。

「愛宕山城」

2024年9月に攻めました。

今川氏の城、また、家臣の朝比奈氏の城とも言われているそうです。

いくつか登り口がありますが、私は静岡鉄道の長沼駅徒歩5分の所から登りました。

登っていくと、いきなり、本丸の愛宕神社の所に出ました。そして、神社階段を降り、

途中から左手に入ることで、南東尾根の堀切2つ(写真はその1つ)を見られました。

次に、2の丸北側の土塁を見てから、北尾根の土橋付き堀切を見ました。北西尾根にも

堀切があるようなので探しましたが、見つかリませんでした。西尾根では、1つ目の堀切

を見て、2つ目も見に行くと堀切というより竪堀でした。

次に、2の丸北側の土塁を見てから、北尾根の土橋付き堀切を見ました。北西尾根にも

堀切があるようなので探しましたが、見つかリませんでした。西尾根では、1つ目の堀切

を見て、2つ目も見に行くと堀切というより竪堀でした。

「駿府城」

静岡駅から徒歩10分です。家康が築城し、江戸時代も隠居していましたが、1590年

代だけは豊臣家臣・中村氏が入っていました。現在は駿府公園になっています。

1回目は、2007年8月に行きました。

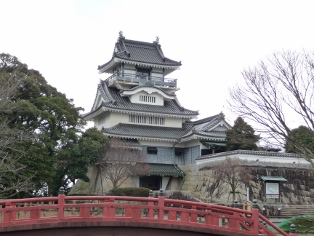

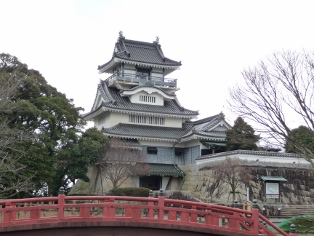

平成元年に巽櫓(写真の左側)、平成8年に東御門(写真の右側)が、それぞれ木造で

復元されました。内部に入る事が出来、説明がイヤホンで聞ける「音声ガイド」が無料で

借りられ、大変楽しめました。

2回目は、2015年3月に行きました。

まずは、東御門と巽櫓の入場券売場で100名城スタンプを貰い、中はさらっと見学。

本丸堀、二の丸水路を見てから、前回パスしていた紅葉山庭園にも入ってみると美しい

お庭がひろがっていました。家康像をみてから、2014年復元の坤(ひつじさる)櫓

(写真)に入りました。内部は、二階、三階には上がれないのですが、床板がはずして

あるので一階から覗ける構造です。その後、お堀側からの坤櫓、石垣モデル、地震での

石垣崩落修復箇所を見学。最後に、県庁別館の21階展望室から東御門と巽櫓を見下ろし

ました。(ここが穴場!)

大手門跡を見ながら駅に戻り、お土産に「手作り安倍川餅」を買い帰りました。

2回目は、2015年3月に行きました。

まずは、東御門と巽櫓の入場券売場で100名城スタンプを貰い、中はさらっと見学。

本丸堀、二の丸水路を見てから、前回パスしていた紅葉山庭園にも入ってみると美しい

お庭がひろがっていました。家康像をみてから、2014年復元の坤(ひつじさる)櫓

(写真)に入りました。内部は、二階、三階には上がれないのですが、床板がはずして

あるので一階から覗ける構造です。その後、お堀側からの坤櫓、石垣モデル、地震での

石垣崩落修復箇所を見学。最後に、県庁別館の21階展望室から東御門と巽櫓を見下ろし

ました。(ここが穴場!)

大手門跡を見ながら駅に戻り、お土産に「手作り安倍川餅」を買い帰りました。

3回目は、2018年1月に行きました。

丸子城からの帰りに、バスを降りて行きました。夕闇迫る中、天守台の石垣発掘現場へ。

公開時間は終わってましたが、隙間から石垣を少しだけみられて満足。さらに、巽櫓と

東御門のライトアップもみられて嬉しかったぁ!

4回目は、天守台発掘現場を見るために、2022年3月に行きました。

西側の3の丸水堀、2の丸水堀を見てから、清水御門から駿府城公園に入りました。

天守台発掘現場では、まず、情報館「きゃっしる」でパンフレットをもらい、金箔瓦を

見ました。それから、慶長期天守台(打込み接)と天正期天守台(野面積み)を比較

しながら見ていきます。天正期天守台の辺りで、今川氏館の跡も見つかったそうで、

凄いなーと思いました。また、北側の方では、慶長期天守に入るための木橋の跡も

見つかったそうです。そのあと、二の丸御門跡、巽櫓と東御門を見て散策を終えました。

5回目は、2024年9月に攻めました。

城の見学の前に、2023年に出来た「静岡市歴史博物館」に寄りました。1階には、

発掘された「戦国時代の道と石垣」がそのまま展示されています。2階、3階が基本展示

ですが、あまり知らなかった今川氏のことを知れました。

その後、巽櫓と東御門の写真を撮り、中の展示も見ました。さらに、内堀、2の丸水路、

北御門石垣も見ました。お堀沿いを歩いて、坤櫓の写真も撮り、最後に、博物館の展示で

知った「三の丸西南隅櫓台」を見に行きます。途中「四脚御門跡」の石垣も見られました。

3回目は、2018年1月に行きました。

丸子城からの帰りに、バスを降りて行きました。夕闇迫る中、天守台の石垣発掘現場へ。

公開時間は終わってましたが、隙間から石垣を少しだけみられて満足。さらに、巽櫓と

東御門のライトアップもみられて嬉しかったぁ!

4回目は、天守台発掘現場を見るために、2022年3月に行きました。

西側の3の丸水堀、2の丸水堀を見てから、清水御門から駿府城公園に入りました。

天守台発掘現場では、まず、情報館「きゃっしる」でパンフレットをもらい、金箔瓦を

見ました。それから、慶長期天守台(打込み接)と天正期天守台(野面積み)を比較

しながら見ていきます。天正期天守台の辺りで、今川氏館の跡も見つかったそうで、

凄いなーと思いました。また、北側の方では、慶長期天守に入るための木橋の跡も

見つかったそうです。そのあと、二の丸御門跡、巽櫓と東御門を見て散策を終えました。

5回目は、2024年9月に攻めました。

城の見学の前に、2023年に出来た「静岡市歴史博物館」に寄りました。1階には、

発掘された「戦国時代の道と石垣」がそのまま展示されています。2階、3階が基本展示

ですが、あまり知らなかった今川氏のことを知れました。

その後、巽櫓と東御門の写真を撮り、中の展示も見ました。さらに、内堀、2の丸水路、

北御門石垣も見ました。お堀沿いを歩いて、坤櫓の写真も撮り、最後に、博物館の展示で

知った「三の丸西南隅櫓台」を見に行きます。途中「四脚御門跡」の石垣も見られました。

「小笠山砦」

2023年3月に攻めました。

徳川が、今川の入っていた掛川城を攻める為に築き、さらに、武田の入っていた高天神城

攻めの時に6つの砦で囲んだのですがその内で最も大きな砦です。

公共交通機関では行きにくいです。私は、行きは、掛川駅南口からコミュニティバスで

富士見台霊園まで行き、ハイキングコースを通りおよそ1時間10分で小笠山山頂に着け

ました。帰りは、小笠神社から1時間10分かけて子隣というバス停まで歩きました。

まず、小笠山山頂の曲輪に着きました。そして、西の尾根を降りていくとカーブした横堀

に土橋が掛かった所があります。その先を左に行くと竪堀を経て、三日月型の横堀がある

所に出ます。そのそばには2重堀切(写真)もあります。この辺りと山頂は、細尾根で

繋がっています。

次に、南西尾根の超細尾根をこわごわ通って、物見台的な郭に行きました。

戻って、多聞神社と馬出がある所を経て、さらに進むと、笹ヶ峰御殿跡に着きます。その

先に、竪堀になって落ちる大きな堀切がありました。そして、小笠神社手前の向かって

左手にある横堀も必見です。

小笠神社に到着すると城域はおしまいになり、参拝して下山しました。

まず、小笠山山頂の曲輪に着きました。そして、西の尾根を降りていくとカーブした横堀

に土橋が掛かった所があります。その先を左に行くと竪堀を経て、三日月型の横堀がある

所に出ます。そのそばには2重堀切(写真)もあります。この辺りと山頂は、細尾根で

繋がっています。

次に、南西尾根の超細尾根をこわごわ通って、物見台的な郭に行きました。

戻って、多聞神社と馬出がある所を経て、さらに進むと、笹ヶ峰御殿跡に着きます。その

先に、竪堀になって落ちる大きな堀切がありました。そして、小笠神社手前の向かって

左手にある横堀も必見です。

小笠神社に到着すると城域はおしまいになり、参拝して下山しました。

「高天神城」

徳川領と武田領の境目だったことから、激しい争奪戦が繰り広げられた城です。掛川駅

からバス大東浜岡線で土方下車、徒歩15分で追手門跡(南駐車場)に着きます。

1回目は、2017年11月に行きました。

到着櫓跡を経て進むと、土塁がある三の丸に着きます。そして、御前曲輪には「昔、建

ててしまった模擬天守跡のコンクリート」、本丸には神社、石碑、土塁や虎口がありま

した。

そこから、大河内石牢(徳川方の大河内さんが8年間幽閉された)、的場曲輪、腰曲輪を

見学し、一旦、搦手道へ。そこに、三日月井戸があります。

戻って、井戸曲輪の「かな井戸」をみて、そこからは、北側の方向を先に見学しました。

二の丸、馬出曲輪、そして堀切、長く続く横堀を進みます。北の端まで行き、今度は、

井楼曲輪、堀切、堂の尾曲輪と戻ってきました。

かな井戸まで戻り、階段を上がると神社のある西の丸。お参りしてから奥に進むと、

堀切、馬場平、そして甚五郎抜道へと続きます。抜道は、武田方の甚五郎さんが落城を

知らせるため抜け出した道で、別名を犬戻り猿戻りとも言います。

最後に、分かりにくかったですけど、社務所の左手から入る東南尾根にある2つの堀切、

そして見張台を!こちらも、なかなかの見ごたえ、ちょっと上級者コースかもですが

是非♪高天神城、見所が多すぎましたww

2回目は、2023年3月に100名城スタンプを主目的に行きました。まず、大東北

公民館でスタンプをゲット。14ページもある無料パンフレットがあり是非行くべきです。

そして、2回目なので、隅々までは回りません。追手門跡、三の丸、御前曲輪、本丸

(写真)、大河内石風呂、かな井戸と進みます。所々に新しい説明板が出来ていました。

それから、西の丸の高天神社、堂の尾曲輪南の堀切、堂の尾曲輪下の横堀、井楼曲輪と

堂の尾曲輪間の堀切と回りました。

最後に三日月井戸、そして、初めて搦手門跡に行き、散策を終えました。

2回目は、2023年3月に100名城スタンプを主目的に行きました。まず、大東北

公民館でスタンプをゲット。14ページもある無料パンフレットがあり是非行くべきです。

そして、2回目なので、隅々までは回りません。追手門跡、三の丸、御前曲輪、本丸

(写真)、大河内石風呂、かな井戸と進みます。所々に新しい説明板が出来ていました。

それから、西の丸の高天神社、堂の尾曲輪南の堀切、堂の尾曲輪下の横堀、井楼曲輪と

堂の尾曲輪間の堀切と回りました。

最後に三日月井戸、そして、初めて搦手門跡に行き、散策を終えました。

「勝間田城」

2022年12月に攻めました。

勝間田氏により築城され、武田氏により改修されたそうです。近くのバス停はバスの本数

がないため、金谷駅から萩間線の茶業研究センターで下車し、搦め手側から攻めました。

行きは下りなので30分で着きました。

いきなり本曲輪下に出たので、北尾根曲輪と本曲輪を見ました。本曲輪には、説明板、

土塁、石碑、祠がありました。続いて、本丸腰曲輪との間の堀切、竪堀を見ました。

次に、南曲輪に登り、土塁、堀切、その西側にある2重堀切(うっすら)も確認します。

そして、この城最大の見所、東尾根の5重堀切(写真)に向かいます。先端の4番目、

5番目は小さいものの、なかなかの見ごたえでした。

そして、大堀切を通って2の曲輪へ向かいます。土塁で囲まれ、建物跡が平面表示されて

います。中でも、1ヶ所だけ礎石建物跡がありました。

次に、土塁で囲まれた西三の曲輪と三の曲輪をみて、東側の2重堀切も見学します。

馬洗場には水が貯まっていました。最後に、出曲輪を見つつ、駐車場に降り、2つの説明

板を見て、パンフレットをもらいました。

(おまけ)

茶業研究センターバス停そばの高柳製茶では高級茶ペットボトル等いろいろ売っています。

金箔ソフトクリームもあるそうです。是非!

そして、大堀切を通って2の曲輪へ向かいます。土塁で囲まれ、建物跡が平面表示されて

います。中でも、1ヶ所だけ礎石建物跡がありました。

次に、土塁で囲まれた西三の曲輪と三の曲輪をみて、東側の2重堀切も見学します。

馬洗場には水が貯まっていました。最後に、出曲輪を見つつ、駐車場に降り、2つの説明

板を見て、パンフレットをもらいました。

(おまけ)

茶業研究センターバス停そばの高柳製茶では高級茶ペットボトル等いろいろ売っています。

金箔ソフトクリームもあるそうです。是非!

「小島陣屋」

2022年12月に攻めました。

1704年、小島藩が陣屋を構え明治まで続きました。興津駅からバスで小島南下車です。

まず、裏門の所の説明板を見てパンフレットをもらいました。そこから、大手門跡、大手

枡形虎口(写真)、大手石垣、大手にあるもう一つの説明板を見学。東側の斜面は台風で

崩れてしまったたそうで痛々しいです。

さらに、主郭南側は3段の石垣です。主郭の中は工事中で立入禁止でしたが、将来、御殿

書院が移築される予定地はありました。そして、井戸、稲荷跡の石垣とみて散策を終えま

した。

小島陣屋には多くの石垣が残っており、その遺構は城に匹敵するものでした。なお、現存

の御殿書院は解体移築中で見られず残念でした。

さらに、主郭南側は3段の石垣です。主郭の中は工事中で立入禁止でしたが、将来、御殿

書院が移築される予定地はありました。そして、井戸、稲荷跡の石垣とみて散策を終えま

した。

小島陣屋には多くの石垣が残っており、その遺構は城に匹敵するものでした。なお、現存

の御殿書院は解体移築中で見られず残念でした。

「久野城」

2022年10月に攻めました。

久野氏が築城し、その後、松下氏、北条氏も入りました。袋井駅から秋葉バスで上久能

下車、そこから歩きます。

駐車場に着くと説明板があり、そばにパンフレットが置いてありました。まず、横堀と

大土塁を見ます。大土塁は、ほぼ平らになってしまっていて残念です。本丸と北下段の間

の堀切(写真)を抜けると3の丸です。そこから本丸に上がります。本丸を見たあとに

向かった2の丸には井戸があります。

次に「高見」という物見台的な所から景色を見ました。東海道が見えたそうです。降りて

きまして、南の丸、大手と見ていきます。大手には櫓台跡があります。

東の丸を抜けた所では、右手に竪堀、左手に堀切が見られます。最後に、再度、横堀と

大土塁の所を通ってスタート地点に戻りました。

当日、20人くらいの保存会の方々が「草刈り大作戦」をしてくださってました。とても

ありがたいことですね。

次に「高見」という物見台的な所から景色を見ました。東海道が見えたそうです。降りて

きまして、南の丸、大手と見ていきます。大手には櫓台跡があります。

東の丸を抜けた所では、右手に竪堀、左手に堀切が見られます。最後に、再度、横堀と

大土塁の所を通ってスタート地点に戻りました。

当日、20人くらいの保存会の方々が「草刈り大作戦」をしてくださってました。とても

ありがたいことですね。

「久能山城」

2022年10月に攻めました。

武田氏が築城し徳川氏も入りました。現在は久能山東照宮となっており、富士山の見える

日本平とともに観光地になっています。

静岡駅からバスで日本平へ行き、そこからロープウェイです。健脚の方は、久能山下の

バス停から長い階段を登る行き方もあります。「バス、ロープウェイ、東照宮セット券」

や「ロープウェイ、東照宮セット券」がお得です。

まず、ロープウェイを降りた所に2の丸石垣(写真)が現存しています。久能山東照宮

では、楼門、唐門、国宝の拝殿などを見ていきます。一番奥に家康の墓所である神廟が

あります。そして、博物館には、家康の使用した甲冑、洋時計、鉛筆、眼鏡など興味深い

重要文化財がたくさんありました。最後に、博物館裏にある勘助井戸、大手門であったと

される一ノ門を見て散策を終えました。

まず、ロープウェイを降りた所に2の丸石垣(写真)が現存しています。久能山東照宮

では、楼門、唐門、国宝の拝殿などを見ていきます。一番奥に家康の墓所である神廟が

あります。そして、博物館には、家康の使用した甲冑、洋時計、鉛筆、眼鏡など興味深い

重要文化財がたくさんありました。最後に、博物館裏にある勘助井戸、大手門であったと

される一ノ門を見て散策を終えました。

「賎機山城」

2022年3月に行きました。

今川氏の詰の城で、静岡駅からバスで「赤鳥居・浅間神社入口」下車です。

まず、浅間神社(重要文化財)を参拝し、途中、賎機山古墳も見学しながら登ります。浅間山

山頂を経て、城の一番南の堀切に着きました。そして、南郭の西側から西の尾根の道なき道を

進みます。そこには、籠鼻砦との間の大きな堀切がありました。急峻すぎて普通には降りられず

なんとか回り込んで降りました。

南郭に戻って、土塁を見てから、2郭西側の土塁も見ながら主郭に向かいます。主郭は、コの字

型に土塁で囲まれ、石碑と説明板(写真)がありました。

それから、北側にもう少し進んで、一番北にある堀切を見学し、散策を終えました。ハイキング

コースになっていることもあり、30人以上の方とすれ違った賎機山城でした。

南郭に戻って、土塁を見てから、2郭西側の土塁も見ながら主郭に向かいます。主郭は、コの字

型に土塁で囲まれ、石碑と説明板(写真)がありました。

それから、北側にもう少し進んで、一番北にある堀切を見学し、散策を終えました。ハイキング

コースになっていることもあり、30人以上の方とすれ違った賎機山城でした。

「興国寺城」

続100名城。北条早雲が最初に城主になった城であり、その後、今川氏、武田氏、徳川氏、

中村氏などの城にもなりました。沼津駅から富士急バスで、東根小屋下車。又は、原駅から

ミューバスでも行けます

1回目は、2017年8月に攻めました。

まず、三の丸の土塁と堀跡に寄ります。赤い鳥居と祠がありました。そこから、二の丸を通り

石火矢台(いしびやだい)に。ここから大砲を打つのかな?

そして、本丸へ。穂見神社があり、そこには案内板が2つと北条早雲の石碑、天野康景の石碑、

力石がありました。

神社から、本丸をコの字に囲む「大土塁」に登ります。途中に石垣がありました。ダイナミック

な土塁の上を隅々まで歩きました。横矢掛けになっている天守台には礎石が残ります。

そして、大土塁の北側に降りていくと、大きな空堀があります!(写真)これも、すごい深さ

です。最後に北曲輪に行きました。夏なので藪をかき分け、新幹線の線路まで往復してみました。

2回目は、2022年3月に攻めました。

本丸内の穂見神社の説明板の所に、パンフレットとスタンプがあります。それから、本丸大土塁

に登って、天守台石垣、天守跡礎石を見学。北側の大空堀を見学して散策を終えました。大空堀

の西側の辺りは、岩盤空堀でかっこいいですね。

2回目は、2022年3月に攻めました。

本丸内の穂見神社の説明板の所に、パンフレットとスタンプがあります。それから、本丸大土塁

に登って、天守台石垣、天守跡礎石を見学。北側の大空堀を見学して散策を終えました。大空堀

の西側の辺りは、岩盤空堀でかっこいいですね。

「蒲原城」

2021年4月に行きました。

築城は今川氏、その後、北条や武田の城にもなりました。新蒲原駅から徒歩20分で登山口に

着きます。そこから登っていくと、説明板があり、さらに大空堀の案内板があります。ただ、

大空堀自体は藪なので良く見えませんでした。

次に、主郭に行きました。蒲原城址の石碑(写真)、鳥居、神社がありました。南側は眺望が

良く、海が見えました。また、神社裏から善福寺郭が見下ろせます。細い道を下りて、2郭を

ちらっとみてから、善福寺郭に向かいました。

善福寺郭には、土塁、復元櫓2つ、復元逆茂木、説明板がありました。さらに、主郭と善福寺郭

間の空堀(堀切)を見学しました。ここは、岩盤堀切であり、一部に石積もありました。

そこから、善福寺郭の腰郭に降りました。土塁で囲まれ、また、東側に堀も見られます。そして

善福寺郭北側の腰巻石垣を見学して散策を終えました。ここの石垣は、後世のものである可能性

もあるようです。

善福寺郭には、土塁、復元櫓2つ、復元逆茂木、説明板がありました。さらに、主郭と善福寺郭

間の空堀(堀切)を見学しました。ここは、岩盤堀切であり、一部に石積もありました。

そこから、善福寺郭の腰郭に降りました。土塁で囲まれ、また、東側に堀も見られます。そして

善福寺郭北側の腰巻石垣を見学して散策を終えました。ここの石垣は、後世のものである可能性

もあるようです。

「浜松城」

徳川家康は17年間浜松にいたそうで、その後は、城主の水野忠邦などが出世したため「出世城」

とも呼ばれています。浜松駅からバスに乗り、市役所南下車です。

1回目は、1991年に訪れました。

こじんまりしたお城で、記憶に残っているのはお城そのものよりも、その時食べたうなぎが美味

しかったこと(^^;;

2回目は2014年9月に訪城しました。

家康像をみてから、復元されたばかりの天守門をくぐると天守があります。中には、浜松城関連、

鎧や刀の展示があり、地下に井戸もありました。展望室で景色を楽しんだあと、天守門の上部の

櫓の中に入りました。野面積みの石垣もいい感じでした。あとは、浜松城公園をぐるっと歩き、

浜松城をあとにしました。

3回目は2021年4月に訪れました。

新たに見つかった石垣の展示、堀の説明板がありました。天守門で続100名城スタンプを押し、

天守(昭和33年に建った模擬天守)へ登りました。展示はリニューアルされていて、3階から

は八幡台石垣を見下ろせました。家康くん、直虎ちゃんのショーをチラ見してから、井戸、埋門、

邪(ひずみ)というカーブした石垣をみて、最後に、遠州病院駅そばの「秀忠誕生の井戸」に

寄って帰りました。

3回目は2021年4月に訪れました。

新たに見つかった石垣の展示、堀の説明板がありました。天守門で続100名城スタンプを押し、

天守(昭和33年に建った模擬天守)へ登りました。展示はリニューアルされていて、3階から

は八幡台石垣を見下ろせました。家康くん、直虎ちゃんのショーをチラ見してから、井戸、埋門、

邪(ひずみ)というカーブした石垣をみて、最後に、遠州病院駅そばの「秀忠誕生の井戸」に

寄って帰りました。

「曳馬城」

2021年4月に行きました。

私は浜松城から歩きましたが、浜松駅からバス、あるいは、遠州鉄道の遠州病院駅からも近い

です。飯尾氏の城で「田の字」の形に4つの曲輪がありました。その後、浜松城が出来てから

は古城として利用されました。

現在は、本丸が「元城町東照宮」(写真)になっています。鳥居の脇に城跡の石碑と説明板が

あり、また、家康と秀吉像もあります。

境内北東に土塁があるのですが、うっすらでわかりにくかったです。さらには、城の北側に

あった玄黙口跡の説明板、標柱をみてから、最後に500メートルほど離れた所にある「椿姫

観音とお田鶴の方の石碑」を訪れました。お田鶴の方(椿姫)は飯尾連龍の妻で、飯尾氏亡き

あと女城主になり、奮戦しました。

境内北東に土塁があるのですが、うっすらでわかりにくかったです。さらには、城の北側に

あった玄黙口跡の説明板、標柱をみてから、最後に500メートルほど離れた所にある「椿姫

観音とお田鶴の方の石碑」を訪れました。お田鶴の方(椿姫)は飯尾連龍の妻で、飯尾氏亡き

あと女城主になり、奮戦しました。

「小長谷城(小長井城)」

2020年2月に行きました。

小長谷氏(小長井氏)により築かれました。大井川鐵道の千頭駅から徒歩です。大井川鐵道の

料金は片道1840円と高いですが、お得な切符があります。(大井川本線フリー切符3500

円、2日間有効)また、本数は少ないですが、千頭駅からのバス「海洋センター入口」下車で

目の前です。

城跡は、徳谷神社になっていて、鳥居側から、3の丸、2の丸、本丸と3段の郭に分かれます。

その周りはぐるっと土塁が囲んでいます。西側の鳥居のところに「小長谷城址」石碑、そして、

横堀(5号堀)があります。3の丸には古井戸があり、2の丸の南東に土塁で四角く囲まれた所

(虎口?)があります。

本丸の神社拝殿の背後は高い土塁になっています。そして、拝殿向かって左手に「小長谷城墟碑」

右手に説明板がありました。

説明板の後ろに進むと、北側には1号堀と2号堀が2重空堀になっていて、その南には、丸馬出

(3号堀)、角馬出(4号堀)が重ね馬出になっています。特にこの馬出が素敵で、丸馬出の堀

は綺麗なカーブを描いています。(写真)また、馬出上の土塁も良く残っていました。

また、神社北側の海洋センターも城跡の一部であり、神社との間の道路も空堀跡だそうです。

帰りに、千頭駅にあるSL転車台やSL資料館に寄りました。お時間があれば是非!

本丸の神社拝殿の背後は高い土塁になっています。そして、拝殿向かって左手に「小長谷城墟碑」

右手に説明板がありました。

説明板の後ろに進むと、北側には1号堀と2号堀が2重空堀になっていて、その南には、丸馬出

(3号堀)、角馬出(4号堀)が重ね馬出になっています。特にこの馬出が素敵で、丸馬出の堀

は綺麗なカーブを描いています。(写真)また、馬出上の土塁も良く残っていました。

また、神社北側の海洋センターも城跡の一部であり、神社との間の道路も空堀跡だそうです。

帰りに、千頭駅にあるSL転車台やSL資料館に寄りました。お時間があれば是非!

「諏訪原城」

最初は武田の城、その後、徳川の城になってからは牧野城と呼ばれたそうです。東海道線の金谷

駅から、途中、旧東海道の石畳と「すべらず地蔵尊」を通って徒歩30分。または、本数は少な

いですが、コミュニティバスもあります。

1回目は、2018年1月に行きました。

まずは、大手の堀、諏訪原城石碑をみてから、二の曲輪中馬出へ。三日月堀(写真)がデカくて

「すごーい!」と声をあげ、おもわず堀底へも降りました。

そして、北馬出と復元の薬医門を見学。ここからは、富士山がとても綺麗に見えましたっ。外堀

も深くて、やはり堀底を散策しました。二の曲輪土塁や内堀をみて、本曲輪に入ります。搦手は

急峻な崖ですが、そこの道を降りると、堀が2つみられます。

本曲輪に戻って、帰り道では、内堀の底にあるカンカン井戸を見学、そして、水の手曲輪に下り

てみると、曲輪内を水が流れてました。

次に、東内馬出、東馬出、南馬出の3つの馬出が重なっている所へ。馬出同士が土橋で繋がって

いて、ここも見所でした。最後に、大手馬出にある諏訪神社にお参りして、散策を終えました。

2回目は、2020年2月に行きました。今回は、続100名城スタンプと新しく出来たビジタ

ーセンター見学の為、訪れました。(ちなみに、続100名城スタンプとパンフレットは、ビジ

ターセンター内にも城跡入口のBOX内にもあります。)

まずは、ビジターセンターへ。スタンプを押してから、展示やジオラマを見学。武田時代の縄張

図が参考になりました。写真撮影もOKだそうです。

そして、大手南外堀、二の曲輪大手馬出、大手北外堀と見学。二の曲輪中馬出は、何度みても

惚れ惚れします。北馬出の復元門をみてから、外堀、二の曲輪、内堀、本曲輪と進みます。

本曲輪の東側斜面に降り、上下2段ある横堀をみた所で、今回はルートを外れて武田時代の遺構

をもっと確認することにしました。上段の綺麗にカーブしていく横堀を進みます。途中、2ヶ所

竪堀があり、最後の竪堀を降りると水の手曲輪に繋がりました。

そこから、カンカン井戸に上がり、最後に3つの重ね馬出(南馬出、東内馬出、東馬出)を見学

し散策を終えました。

2回目は、2020年2月に行きました。今回は、続100名城スタンプと新しく出来たビジタ

ーセンター見学の為、訪れました。(ちなみに、続100名城スタンプとパンフレットは、ビジ

ターセンター内にも城跡入口のBOX内にもあります。)

まずは、ビジターセンターへ。スタンプを押してから、展示やジオラマを見学。武田時代の縄張

図が参考になりました。写真撮影もOKだそうです。

そして、大手南外堀、二の曲輪大手馬出、大手北外堀と見学。二の曲輪中馬出は、何度みても

惚れ惚れします。北馬出の復元門をみてから、外堀、二の曲輪、内堀、本曲輪と進みます。

本曲輪の東側斜面に降り、上下2段ある横堀をみた所で、今回はルートを外れて武田時代の遺構

をもっと確認することにしました。上段の綺麗にカーブしていく横堀を進みます。途中、2ヶ所

竪堀があり、最後の竪堀を降りると水の手曲輪に繋がりました。

そこから、カンカン井戸に上がり、最後に3つの重ね馬出(南馬出、東内馬出、東馬出)を見学

し散策を終えました。

「狩野城」

2019年9月に訪城しました。平安時代から狩野氏の城で、絵師として有名な永徳、探幽など

もこの狩野氏の子孫だそうです。修善寺駅からバスで「柿木橋」下車です。バス停そばの散策路

が閉鎖されていたので、駐車場(本柿木農村公園)の所から登りました。

駐車場には、説明板が4つ。年表や狩野氏・狩野派家系図もあります。簡単なパンフレットも

ありました。時計回りに登山していくと、まずは出丸です。そして、東郭と中郭の間の堀切を

みて、東郭へ。東郭は中に窪みがあるのですが、枡形の跡なのでしょうか。

そして、中郭へ登ります。中郭には、寂れた神社(題目堂)があり、その後ろにL字に土塁が

ありました。中郭の一段上には南郭があります。南郭の西側の崖を降りた郭までは散策し、引き

返しました。次に、水の手に通じる竪堀を降りました。水の手もちらっと見えました。

戻って、本郭(写真)へ進みます。ここは、西と北をL字型の土塁、そして東を竪堀で守って

いました。それから、2重堀切をみて、西郭、最後にもう1つ堀切をみて散策を終えました。

そして、中郭へ登ります。中郭には、寂れた神社(題目堂)があり、その後ろにL字に土塁が

ありました。中郭の一段上には南郭があります。南郭の西側の崖を降りた郭までは散策し、引き

返しました。次に、水の手に通じる竪堀を降りました。水の手もちらっと見えました。

戻って、本郭(写真)へ進みます。ここは、西と北をL字型の土塁、そして東を竪堀で守って

いました。それから、2重堀切をみて、西郭、最後にもう1つ堀切をみて散策を終えました。

「沼津城(三枚橋城)」

2019年9月に訪城しました。1579年に武田氏が築城した時の名前は三枚橋城でした。

その後、1613年に一旦廃城となりますが、1777年に水野氏が入り沼津城となりました。

沼津駅から徒歩で行けます。

中央公園に、石碑(写真)と説明板2枚があります。当日は、食のフェスタをしていて、石碑が

屋台の裏に隠れ、写真を撮るのが大変でした。

そして、発掘された石垣を用いた復元石垣が2ヵ所にあります。静岡銀行の所とリバーサイド

ホテルの所です。さらに、「ほさか」というお店の駐車場に井戸があるとのことで行ってみた

のですが、井戸の上に車が止まってしまっていて写真を撮れませんでした。残念!

そして、発掘された石垣を用いた復元石垣が2ヵ所にあります。静岡銀行の所とリバーサイド

ホテルの所です。さらに、「ほさか」というお店の駐車場に井戸があるとのことで行ってみた

のですが、井戸の上に車が止まってしまっていて写真を撮れませんでした。残念!

「鎌田城」

2019年6月に行きました。

鎌田氏の城で、その後、伊東氏、朝倉氏により改修されたそうです。伊東駅から、荻行きバスで、

下八代田下車です。また、南伊東駅から歩くことも出来ます。

バス停から徒歩50分の登山でした。まずは、3つの堀切、そして、その間に2つの重ね馬出が

あります。土塁、土橋もあり、技巧的になっています。

さらにいくと、ぼろぼろになってますが龍爪神社があり、その左手には土塁とうっすら堀があり

ました。

主郭には説明板があり、西側に土塁と堀切がありました。それを渡ると、展望台になっている郭

があります。ここから、松川湖がみえます。また、この郭の北側には大きな竪堀がありました。

次に、城の南東にある2重の横堀に行きました。下の段の横堀の土塁は、そのまま土橋になって

いて、そこから上の段の堀底に入れます。

最後に、5郭の下の大堀切(写真)に行きました。この堀切は、大きくて、鎌田城で最大の見所

かも知れません。

主郭には説明板があり、西側に土塁と堀切がありました。それを渡ると、展望台になっている郭

があります。ここから、松川湖がみえます。また、この郭の北側には大きな竪堀がありました。

次に、城の南東にある2重の横堀に行きました。下の段の横堀の土塁は、そのまま土橋になって

いて、そこから上の段の堀底に入れます。

最後に、5郭の下の大堀切(写真)に行きました。この堀切は、大きくて、鎌田城で最大の見所

かも知れません。

「下田城」

2019年6月に行きました。

北条氏が清水氏に伊豆の防備を任せたのですが、最後は、豊臣水軍に攻められ開城した城だそう

です。伊豆急下田駅から徒歩です。あるいは、下田海中水族館行きのバスでも行けます。現在は

下田公園となっています。

私は、北側の「下田城跡」の石碑のある所から登りました。途中、開国記念碑があり、さらに

登ると、鵜島城址の石碑、「伝・天守台」への階段があります(写真)。天守台散策後に、主郭

と2郭間の堀切をみて、西側に進みます。

主郭の西側には横堀があり、畝を3本見つけられました。この畝堀は北条氏の城の特徴です。

ただ、この時期、草がぼうぼうに生え、わかりにくかったので、冬の方がオススメです。

そして、2郭の西側の堀、2郭、2と3郭間の堀切、3郭、3郭東側の堀、3と4郭間の堀切と

順番にみていきました。それぞれの堀切もなかなかでした。

最後に、ルート外になりますが、2と3郭間の堀切の辺りから東にのびている尾根に入り散策

しました。尾根に沿った南側の横堀は、大きすぎて圧倒されます。そして、先端の所、結構足場

が悪く、こわごわでしたが、2つの岩盤堀切をみられました。これは、とても見事でした!

(おまけ)

伊豆急下田駅の東側の山の中腹に、模擬天守の下田城(下田美術館)がみえました。この模擬

天守は、本物の下田城のある山とは全然関係ない所に建っていて、中には怪しい隕石等の展示が

あったそうですが、老朽化のため、2008年から休館しているそうです。

そして、2郭の西側の堀、2郭、2と3郭間の堀切、3郭、3郭東側の堀、3と4郭間の堀切と

順番にみていきました。それぞれの堀切もなかなかでした。

最後に、ルート外になりますが、2と3郭間の堀切の辺りから東にのびている尾根に入り散策

しました。尾根に沿った南側の横堀は、大きすぎて圧倒されます。そして、先端の所、結構足場

が悪く、こわごわでしたが、2つの岩盤堀切をみられました。これは、とても見事でした!

(おまけ)

伊豆急下田駅の東側の山の中腹に、模擬天守の下田城(下田美術館)がみえました。この模擬

天守は、本物の下田城のある山とは全然関係ない所に建っていて、中には怪しい隕石等の展示が

あったそうですが、老朽化のため、2008年から休館しているそうです。

「田中城」

2018年12月に行きました。

西焼津駅から徒歩、またはバスです。真ん丸の縄張を持つお城です。今川氏の時代に一色氏が

築城し、武田氏、徳川氏の城でもありました。家康が鯛の天ぷらを食べたのも田中城に居た時

かもしれないそうです。

まず、駅から城に向かう途中の旭傳院に移築されている城内の屋敷の門を見学。

そして、丸い縄張りなので微妙にカーブした道を通り、三の丸土塁、そして三日月堀跡を見ます。

(説明板がありました)

それから、小学校になってる本丸跡にある標柱、お城の模型を見学。平島一の門跡に行き、標柱

土塁、石の展示をみてから、家老屋敷跡の高さ4メートルくらいの土塁(説明板あり)を見学。

次に、二の門跡(二の堀跡)に行きました。ここには復元された橋と水堀が残ります。

三の堀跡には土塁も残り、水堀には鯉が泳いでいました。その堀跡から道を挟んだ家の石垣が

侍屋敷の石垣のようです。今は標柱がなくなっていますが・・・。

最後に、下屋敷へ行きました。ここには、本丸櫓(写真)が移築され、2階にも登れます。

中には、展示やジオラマがありました。下屋敷には、他にも大溝跡、土塁跡、亀石などもあり

パンフレットも沢山ありました。

三の堀跡には土塁も残り、水堀には鯉が泳いでいました。その堀跡から道を挟んだ家の石垣が

侍屋敷の石垣のようです。今は標柱がなくなっていますが・・・。

最後に、下屋敷へ行きました。ここには、本丸櫓(写真)が移築され、2階にも登れます。

中には、展示やジオラマがありました。下屋敷には、他にも大溝跡、土塁跡、亀石などもあり

パンフレットも沢山ありました。

「笹岡城(二俣古城)」

2018年12月に行きました。西鹿島駅からのバスで、天竜区役所下車です。

発掘調査で二俣城より古いことがわかり、二俣城に移る前の城ではないかと推測されています。

現在は、山麓に天竜区役所を建設してしまったので土塁などの遺構は無くなってしまったよう

ですが、山の上の鉄塔がある辺りには物見曲輪が残っているそうです。

天竜区役所の入口(西側)に、「笹岡古城跡」石碑と説明板(写真)があり、少し離れた

消防署入口に、細長い「二俣古城跡」石碑がありました。

天竜区役所の入口(西側)に、「笹岡古城跡」石碑と説明板(写真)があり、少し離れた

消防署入口に、細長い「二俣古城跡」石碑がありました。

「葛山城」

2018年6月に訪城しました。御殿場線の岩波駅から徒歩35分です。三島駅、裾野駅から

の路線バスや東名高速バスもあるようです。(バス停は東名裾野)

東側の登山口から登りました。大手郭、東出郭を通り、東の二重堀切へ。なかなかの堀切です。

そして、主郭には、説明板、顔出しパネル、あずまやがあり、北側に土塁が残ります。(写真)

北側の1段下りたところに畝状竪堀があるというので見学に。藪でわかりにくかったですが

3つ確認しました。

そして、2の郭と帯郭を見学後、2つの竪堀を見学します。3号竪堀は綺麗に整備されて

いましたが、 4号竪堀は藪こぎで入っていくことが必要です。

次に、西の二重堀切を見学。そして、西郭経由で水の手、雷神宮をぐるっと回りました。

最後に、麓の仙年寺にある葛山氏墓所に寄りました。寺の門の所に、城のパンフレットと

縄張図が置いてあって、すごく嬉しかったです。

葛山城、山全体が草刈りしてあり「保存会の方々ありがとう!」という城でした。

北側の1段下りたところに畝状竪堀があるというので見学に。藪でわかりにくかったですが

3つ確認しました。

そして、2の郭と帯郭を見学後、2つの竪堀を見学します。3号竪堀は綺麗に整備されて

いましたが、 4号竪堀は藪こぎで入っていくことが必要です。

次に、西の二重堀切を見学。そして、西郭経由で水の手、雷神宮をぐるっと回りました。

最後に、麓の仙年寺にある葛山氏墓所に寄りました。寺の門の所に、城のパンフレットと

縄張図が置いてあって、すごく嬉しかったです。

葛山城、山全体が草刈りしてあり「保存会の方々ありがとう!」という城でした。

「葛山氏館」

2018年6月に訪城しました。御殿場線の岩波駅から徒歩40分です。葛山城の麓に

あります。葛山氏は今川氏の国人衆だったそうです。100メートル四方の館であり、北と

東西に高い土塁が残ります。(写真は北側です)

虎口は3箇所みられますが、南西の虎口だけが当時からの遺構だそうです。土塁の上を歩いて

いくと、北西の辺りに祠がありました。

今は、土塁だけしか残っていないのですが、北と東には水堀があったそうです。また、帰って

来てから知りましたが、仙年寺の山門は、葛山氏館の門だったのではないかと言われている

そうです。

虎口は3箇所みられますが、南西の虎口だけが当時からの遺構だそうです。土塁の上を歩いて

いくと、北西の辺りに祠がありました。

今は、土塁だけしか残っていないのですが、北と東には水堀があったそうです。また、帰って

来てから知りましたが、仙年寺の山門は、葛山氏館の門だったのではないかと言われている

そうです。

「深沢城」

2018年6月に訪城しました。今川氏が築城し、北条の城、武田の城を経て、廃城の時は

徳川の城だったそうです。

御殿場線の御殿場駅から、駿河小山駅行き又は富士霊園行きバスで仲町下車。そこから徒歩

15分です。別ルートとしては、距離はありますが足柄駅から徒歩でも行けます。

まずは、説明板と石碑の写真を撮り、道を挟んだ所にある三日月堀(写真)を見に行きます。

すごく大きな三日月堀でした。

そして、詩碑のある馬出を経由して、水田である3の丸に到着。さらに、馬出を経由して

2の丸に進むと、二鶴様式の堀がありました。二鶴様式とは、二羽の鶴がくちばしをくわえ

あっている様な縄張を言うらしいです。(郭)→(土橋)→(馬出)→(土橋)→(郭)

という感じですかね。

また、2の丸の南側には、一段高くなっている土壇のような所がありました。そんな事からも

2の丸が本丸なのではないかという説もあるそうです。

さらに、馬出を経由して本丸へ。それぞれの曲輪を隔てている堀は深いのですが、鬱蒼として

いて、下りていけませんでした。本丸も水田になっており、城櫓跡がありました。

最後に、およそ1キロ離れている大雲院に移築されている深沢城の大手門を見に行きました。

そして、そのそばには、深沢氏館の土塁であったと推定される「大雲院土居」もありました。

そして、詩碑のある馬出を経由して、水田である3の丸に到着。さらに、馬出を経由して

2の丸に進むと、二鶴様式の堀がありました。二鶴様式とは、二羽の鶴がくちばしをくわえ

あっている様な縄張を言うらしいです。(郭)→(土橋)→(馬出)→(土橋)→(郭)

という感じですかね。

また、2の丸の南側には、一段高くなっている土壇のような所がありました。そんな事からも

2の丸が本丸なのではないかという説もあるそうです。

さらに、馬出を経由して本丸へ。それぞれの曲輪を隔てている堀は深いのですが、鬱蒼として

いて、下りていけませんでした。本丸も水田になっており、城櫓跡がありました。

最後に、およそ1キロ離れている大雲院に移築されている深沢城の大手門を見に行きました。

そして、そのそばには、深沢氏館の土塁であったと推定される「大雲院土居」もありました。

「韮山城」

北条早雲の関東経略の拠点として整備された城だそうです。伊豆箱根鉄道の韮山駅から徒歩で

行けます。

1回目は、2015年11月に行きました。3の丸はテニスコートですが、高い土塁があり

ます。権現曲輪には熊野神社があり、2の丸に土塁、説明板がある本丸へと続きます。

それぞれの曲輪の間には大きな空堀があります。天気が良かったので本丸から富士山が綺麗に

見えました。(写真)

その先は、塩蔵とも煙硝蔵とも伝わる曲輪で、ここは土塁で囲まれています。その上を歩いて

楽しめました。

散策を終えて、城池の脇を通り、韮山郷土史料館へ。そこには、韮山城ジオラマがあり、

韮山城の資料も置いてありました。(韮山郷土史料館は2017年5月で閉館。)

2回目は、2018年3月にTwitterフォロワーさん(じゅんこモンさん、staygoldさん、

あいこさん、小栗さん、清さん、トオルさん、Yさん)と行きました。

今回も富士山はよく見えました。天ヶ岳砦に繋がる尾根に堀切が3つあること、そして、城池

の畔に船着場跡があることをを知りました。

近くにある、重要文化財・江川邸(名代官・英龍は品川台場つくったりパン作ったり、韮山城

資料もあり)、世界遺産・韮山反射炉(大砲を作ったそうです)にも行ってみました。

是非一緒に行かれてはどうでしょうか。土日は、バスが巡回しています。

その先は、塩蔵とも煙硝蔵とも伝わる曲輪で、ここは土塁で囲まれています。その上を歩いて

楽しめました。

散策を終えて、城池の脇を通り、韮山郷土史料館へ。そこには、韮山城ジオラマがあり、

韮山城の資料も置いてありました。(韮山郷土史料館は2017年5月で閉館。)

2回目は、2018年3月にTwitterフォロワーさん(じゅんこモンさん、staygoldさん、

あいこさん、小栗さん、清さん、トオルさん、Yさん)と行きました。

今回も富士山はよく見えました。天ヶ岳砦に繋がる尾根に堀切が3つあること、そして、城池

の畔に船着場跡があることをを知りました。

近くにある、重要文化財・江川邸(名代官・英龍は品川台場つくったりパン作ったり、韮山城

資料もあり)、世界遺産・韮山反射炉(大砲を作ったそうです)にも行ってみました。

是非一緒に行かれてはどうでしょうか。土日は、バスが巡回しています。

「天ヶ岳砦」

韮山城の周りにある韮山城砦群の中心的存在で、標高129メートルの山の上にあります。

韮山駅から徒歩です。

2018年3月に、Twitterフォロワーさん(じゅんこモンさん、staygoldさん、小栗さん、

清さん、トオルさん、Yさん)と行きました。韮山城に繋がる尾根の切通しの所から登り

はじめ、途中ロープの箇所もありました。

頂上には、まずは土塁があり、南の方に進んでいくと、堀切の端っこにある細い土橋(写真)。

(幅40センチくらいかな)落ちたら一巻の終わり、怖いんですけど頑張って渡ります。

さらに、南に進むと、南堡塁跡(L字の土塁と堀切がある)。そして、5つくらいの連続堀切。

豊臣軍による仕寄り(塹壕)かもしれないそうです。

その先は金谷砦なのですが、ここで戻って、江川砦方面の尾根に向かいます。

急斜面にある岩で出来た土橋をロープを使い怖々下りると、その先に堀切が2つ。2つ目は

崖のような所なので、私は降りるのやめときました。(みなさん、凄いわ!)

そして、尾根を少し戻り、分岐する江川砦への尾根に向かいました。

さらに、南に進むと、南堡塁跡(L字の土塁と堀切がある)。そして、5つくらいの連続堀切。

豊臣軍による仕寄り(塹壕)かもしれないそうです。

その先は金谷砦なのですが、ここで戻って、江川砦方面の尾根に向かいます。

急斜面にある岩で出来た土橋をロープを使い怖々下りると、その先に堀切が2つ。2つ目は

崖のような所なので、私は降りるのやめときました。(みなさん、凄いわ!)

そして、尾根を少し戻り、分岐する江川砦への尾根に向かいました。

「江川砦」

韮山城の周りにある韮山城砦群のひとつで、江川邸の後ろにあります。韮山駅から徒歩です。

2018年3月に、Twitterフォロワーさん(じゅんこモンさん、staygoldさん、小栗さん、

清さん、トオルさん、Yさん)と行きました。

天ヶ岳砦からアタックします。まず、江川砦手前の急な崖をロープで下りると、岩盤(あるい

は石)で作った畝が3つある堀切に出ます。それを越えると浅い凹みがあり、これは豊臣方の

仕寄り(塹壕)跡だそうです。

さらに、進むと大堀切(写真)があります。ここは下る道があって降りやすかったです。

大堀切を北側に上がるとお社がいくつかあるそうです。大堀切の西側から下山すると、城池の

そばの公園の所に出てきました。

さらに、進むと大堀切(写真)があります。ここは下る道があって降りやすかったです。

大堀切を北側に上がるとお社がいくつかあるそうです。大堀切の西側から下山すると、城池の

そばの公園の所に出てきました。

「土手和田砦」

韮山城の周りにある韮山城砦群のひとつで、韮山駅から徒歩です。

2018年3月に、Twitterフォロワーさん(じゅんこモンさん、staygoldさん、小栗さん、

清さん、トオルさん、Yさん)と行きました。

天ヶ岳砦からも行けるのですが、急峻な堀切を降りないといけないのもあり、麓からの

アタック。階段を上がると水神宮があり、その裏側に登っていきます。

そこにはL字型の横堀があり、その中に一番の見所である岩で出来た畝(写真)があります。

となりには、竪堀もありました。

そこから直登で登って主郭に着きました。主郭からは、北に向かって段々に郭があるので

降りていきました。そして、麓まで着きましたが、こちらからの登り口はとても分かりにく

そうです。

そこから直登で登って主郭に着きました。主郭からは、北に向かって段々に郭があるので

降りていきました。そして、麓まで着きましたが、こちらからの登り口はとても分かりにく

そうです。

「丸子城」

2018年1月に行きました。

静岡駅から藤枝駅行きバスで、吐月峰駿府匠宿入口下車です。登城口からは階段が続き、

稲荷神社と案内板がある所に着きます。

そこから少し行くと、大手曲輪のL字の横堀。そして、北曲輪には土塁があり、その裏側に

行くと堀切があります。

二の曲輪と本曲輪の間の堀切も大きく、本曲輪枡形虎口を通り、本曲輪へ入りました。

本曲輪は土塁に囲まれ、案内板(写真)や喰違い虎口、平虎口があります。

本曲輪の北西側には、丸馬出&三日月堀が2つ重なっていました。そして、その先に巨大な

竪堀がドーンと落ちていて呆気にとられました。

帰りは、本曲輪から北曲輪までの北西側に続く長い横堀と通路をみながら戻ります。途中、

通路が技巧的にコの字になっていたりします。

本曲輪の南東側に腰曲輪が5段あるのですが、その5段目の所に石積があると事前情報が

ありました。ただ、降りるにも道がなく断念していました。ところが、帰り道、神社の所の

案内図を見直してみると、5段目腰曲輪への道が描いてあるではないですか!急いで戻って

無事に石積を見学。心残りにならなくて良かったです。

麓に降りてからは、丸子宿(東海道の21番)本陣、脇本陣。そして、丁子屋さんでとろろ汁

を頂きました。味噌が入ってるらしく、味が美味しかったぁ。

本曲輪の南東側に腰曲輪が5段あるのですが、その5段目の所に石積があると事前情報が

ありました。ただ、降りるにも道がなく断念していました。ところが、帰り道、神社の所の

案内図を見直してみると、5段目腰曲輪への道が描いてあるではないですか!急いで戻って

無事に石積を見学。心残りにならなくて良かったです。

麓に降りてからは、丸子宿(東海道の21番)本陣、脇本陣。そして、丁子屋さんでとろろ汁

を頂きました。味噌が入ってるらしく、味が美味しかったぁ。

「横須賀城」

2017年11月に行きました。高天神城の包囲網の一つであり、徳川方の大須賀氏が

最初の城主だそうです。

袋井駅からバス秋葉中遠線の七軒町下車ですけれど、当日、たまたま、無料タクシーの

運行があり乗れました。

まず、東大手門跡(標柱のみ)、三日月堀を見学。そして、城に登っていくと、まんまるの

玉石垣!(写真)河原から持ってきたそうですけど、良く上手く積めますよね。

本丸には、石碑、天守台、土塁、模型がありました。本丸の南側には、何段もの玉石垣が

あり壮観ですね!

そして、西の丸から西側に降りると、門跡、説明板があります。北側に回り込むと、

米倉跡、北の丸跡。そして、「何もないだろうなぁ・・・」と思いながら登った、築城時

に本丸だったと伝わる松尾山。ここに、多聞櫓の櫓台があり、礎石が展示されていました。

是非、行ってみて下さい。

それから、西側にある二の丸の遺構を見学。西櫓跡、そして西大手門跡には、古めかしい

玉石垣があり、これは現存に違いない!

最後、近くの撰要寺の山門になっている移築門(不開門)をみて、散策を終えました。

そして、西の丸から西側に降りると、門跡、説明板があります。北側に回り込むと、

米倉跡、北の丸跡。そして、「何もないだろうなぁ・・・」と思いながら登った、築城時

に本丸だったと伝わる松尾山。ここに、多聞櫓の櫓台があり、礎石が展示されていました。

是非、行ってみて下さい。

それから、西側にある二の丸の遺構を見学。西櫓跡、そして西大手門跡には、古めかしい

玉石垣があり、これは現存に違いない!

最後、近くの撰要寺の山門になっている移築門(不開門)をみて、散策を終えました。

「掛川城」

掛川駅から歩いて行けます。

1回目は、2007年8月に行きました。天守は平成6年に再建されたものなので

木造ではあるんですが、現存天守に比べると、趣に欠ける印象でした。

それに対し、国の重要文化財であるニの丸御殿は、多くの部屋を自由に見学出来て

柱も歴史を感じさせ、良い感じでした。

2回目は、100名城スタンプを押したいのもあり、2017年11月に行きました。

大手門(復元)と番所(現存)、四足門(復元)、十露盤(そろばん)堀、太鼓櫓(現存)、

霧吹き井戸と見学して、高知城を参考に木造復元された天守へ。中は、狭間や石落とし、

鯱の展示などがあります。最上階からは、御殿、太鼓櫓、掛川古城などが眺められました。

それから、現存の二の丸御殿に。出入り口がかっこいいですね。中も10部屋以上を

見学でき、中庭や鎧などの展示もあります。

そして、最後に、三日月堀、竹の丸(中は有料なので外から)を見学し、それから、少し

離れた円満寺にある移築門「蕗の門」にも行きました。

2回目は、100名城スタンプを押したいのもあり、2017年11月に行きました。

大手門(復元)と番所(現存)、四足門(復元)、十露盤(そろばん)堀、太鼓櫓(現存)、

霧吹き井戸と見学して、高知城を参考に木造復元された天守へ。中は、狭間や石落とし、

鯱の展示などがあります。最上階からは、御殿、太鼓櫓、掛川古城などが眺められました。

それから、現存の二の丸御殿に。出入り口がかっこいいですね。中も10部屋以上を

見学でき、中庭や鎧などの展示もあります。

そして、最後に、三日月堀、竹の丸(中は有料なので外から)を見学し、それから、少し

離れた円満寺にある移築門「蕗の門」にも行きました。

「掛川古城」

2017年11月に行きました。掛川城の竹の丸から東に、徒歩で数分で着きます。

今川義忠が龍頭山に築かせた朝比奈氏の城です。本丸には、家光を祀った龍華院大猷院

霊屋(写真、1822年再建)がありました。

そして、本丸東側には土塁と説明板があります。その東には、大きな堀切が残ります。

さらに、堀切を挟んだ東曲輪は、公園になっていて遊具があり、眺望がよいです。

そして、本丸東側には土塁と説明板があります。その東には、大きな堀切が残ります。

さらに、堀切を挟んだ東曲輪は、公園になっていて遊具があり、眺望がよいです。

「伊豆長浜城」

2017年8月に攻めました。沼津駅から東海バスで、長浜城前下車です。

最初に、安宅船の平面展示と説明板をみてから、4の曲輪の方に移動。釣堀の所の登城口

にも説明板があります。そこから登って、4の曲輪、堀切、弁天堂のある3の曲輪、堀切。

2の曲輪には建物跡の展示。そして、1の曲輪と2の曲輪の間には岩盤を削った堀切。

1の曲輪へは復元された櫓(写真)の階段を登って行きます。楽しい〜♪

1の曲輪からは富士山がみえるはずですが、残念ながらみえません。冬がいいようです。

でも、海のみえる景色だけでも絶景でしたっ。

そこから段曲輪を降りて行くと岩場まで行けます。戻ってきて、安宅船展示がある方の

道に降りていきました。途中で、先ほどの岩盤堀切の下にある竪堀に出ます。(夏だった

ので藪でした)そして、安宅船展示に戻り、散策を終えました。

1の曲輪からは富士山がみえるはずですが、残念ながらみえません。冬がいいようです。

でも、海のみえる景色だけでも絶景でしたっ。

そこから段曲輪を降りて行くと岩場まで行けます。戻ってきて、安宅船展示がある方の

道に降りていきました。途中で、先ほどの岩盤堀切の下にある竪堀に出ます。(夏だった

ので藪でした)そして、安宅船展示に戻り、散策を終えました。

「高根城」

2017年8月に攻めました。大河ドラマ・女城主直虎の撮影にも使われた中世城郭です。

飯田線の向市場駅から1郭まで徒歩30分です。(駅のそばには自販機以外無いので

あらかじめ、ご準備を!)

連郭式で1、2、3郭からなり、1郭には、大手門、倉庫、井楼櫓が復元されています。

土塁と城主奥山氏石碑もあります。

1郭と2郭の間には堀、そして、2郭と3郭の間には堀と土橋があります。2郭には

木製の梯子を使って登っていきます。楽しい〜。(梯子を復元している城は珍しい)

3郭の奥には二重堀切と土塁があります。薬研堀で、すごいV字です。落ちてしまったら

助かりませんねー。

1郭と2郭の間には堀、そして、2郭と3郭の間には堀と土橋があります。2郭には

木製の梯子を使って登っていきます。楽しい〜。(梯子を復元している城は珍しい)

3郭の奥には二重堀切と土塁があります。薬研堀で、すごいV字です。落ちてしまったら

助かりませんねー。

「足柄城」

2017年5月に行きました。

静岡県と神奈川県の県境にありますが、静岡県として紹介します。

新松田駅からバスで地蔵堂まで。そこから、バスを乗り換え、足柄万葉公園まで。そして、

徒歩です。(万葉公園までのバスは季節運行ですので調べてください。)

万葉公園から峠まで歩いていると足柄明神があり、ちょっと寄ってみたら、明神曲輪空堀

があり、やったー!次に、関所跡、聖天堂、笛吹石をみて、いよいよ城への階段を上がり

ます。(写真)

一の曲輪には石碑があり、そこから富士山が綺麗に見えるはずでしたが、曇ってて見えず。

残念!また、井戸として使われた玉手ヶ池があります。

堀切を越え、二の曲輪。そこから、ちょっと蔵屋敷跡に寄り道を。さらに、堀切を越え、

三の曲輪。四の曲輪には井戸がありました。堀を越え、五の曲輪に。

五の曲輪の北側にも、さらに堀と土塁があります。土塁上の櫓跡2ヵ所をみてから、一旦

車道に出て、六地蔵を見学。

ここからは、道なき道を行きます。五の曲輪から三の曲輪にかけての西側の堀などを

藪こぎしながら見学。

そして、最後、一の曲輪から橋を渡り、山の神曲輪へ。祠がありました。

散策を終え、帰りは、ちょうどバスもないので、地蔵堂に向け、足柄古道をテクテクと

40分くらい歩きました。

一の曲輪には石碑があり、そこから富士山が綺麗に見えるはずでしたが、曇ってて見えず。

残念!また、井戸として使われた玉手ヶ池があります。

堀切を越え、二の曲輪。そこから、ちょっと蔵屋敷跡に寄り道を。さらに、堀切を越え、

三の曲輪。四の曲輪には井戸がありました。堀を越え、五の曲輪に。

五の曲輪の北側にも、さらに堀と土塁があります。土塁上の櫓跡2ヵ所をみてから、一旦

車道に出て、六地蔵を見学。

ここからは、道なき道を行きます。五の曲輪から三の曲輪にかけての西側の堀などを

藪こぎしながら見学。

そして、最後、一の曲輪から橋を渡り、山の神曲輪へ。祠がありました。

散策を終え、帰りは、ちょうどバスもないので、地蔵堂に向け、足柄古道をテクテクと

40分くらい歩きました。

「小山城」

2015年3月に行きました。

静岡駅からバスで40分。片岡北バス停から徒歩。能満山公園になっていて

模擬天守があります。模擬天守の中は資料館になっていて、展望台からは

富士山がみえるそうですが、当日は曇りで見えず残念。

また、復元された馬出、三日月堀が展望台から良く見下ろせます。

この城のもうひとつの見所は、現存の三重堀。なかなか見事で、堀と堀の

間の細い道を歩くとワクワクしました。さらに、復元大手門(冠木門)

そして、場所がわかりにくいのですが山本勘助が掘ったと伝わる勘助井戸

もあります。

この城のもうひとつの見所は、現存の三重堀。なかなか見事で、堀と堀の

間の細い道を歩くとワクワクしました。さらに、復元大手門(冠木門)

そして、場所がわかりにくいのですが山本勘助が掘ったと伝わる勘助井戸

もあります。

「熱海城」

2014年4月に訪城しました。熱海駅からバスで熱海後楽園下車。

そこからロープウェイでした。(湯〜遊〜バスでも行けます)

歴史上に熱海城というものはなく、 昭和34年に建てられた完全に

観光用の城です。(昔は、城の中に宿泊施設、温泉もあったそうですが

現在は閉鎖されています。)

6階の天空の間からは熱海市内や真鶴半島、初島が望めます。

2階には、日本城郭資料館があり、日本全国の城の瓦(安土城など)、絵図

ジオラマが展示され、興味深いものでした。同じ階に、マッチ棒で作った

城模型、荻原画伯による城の絵もありました。

私は行かなかったのですが、近くにトリックアート迷宮館、秘宝館が

あります。

6階の天空の間からは熱海市内や真鶴半島、初島が望めます。

2階には、日本城郭資料館があり、日本全国の城の瓦(安土城など)、絵図

ジオラマが展示され、興味深いものでした。同じ階に、マッチ棒で作った

城模型、荻原画伯による城の絵もありました。

私は行かなかったのですが、近くにトリックアート迷宮館、秘宝館が

あります。

「山中城」

2011年8月に訪城しました。

三島駅からバスで30分です。(駅でバス往復割引券あり)

北条氏の城の一つで、秀吉に攻められ1日で落城したそうです。

西の丸周辺の障子堀が良く整備されており、美しさに感動しました。

天気が悪く富士山が見えなかったのが残念でした。

売店で食べた寒ざらし団子は、餅の周りがカリッとしていて

美味しかったです。

最後に岱崎出丸の畝堀なども散策出来ました。

西の丸周辺の障子堀が良く整備されており、美しさに感動しました。

天気が悪く富士山が見えなかったのが残念でした。

売店で食べた寒ざらし団子は、餅の周りがカリッとしていて

美味しかったです。

最後に岱崎出丸の畝堀なども散策出来ました。

トップメニューに戻る 城巡っちゃおうに戻る