|

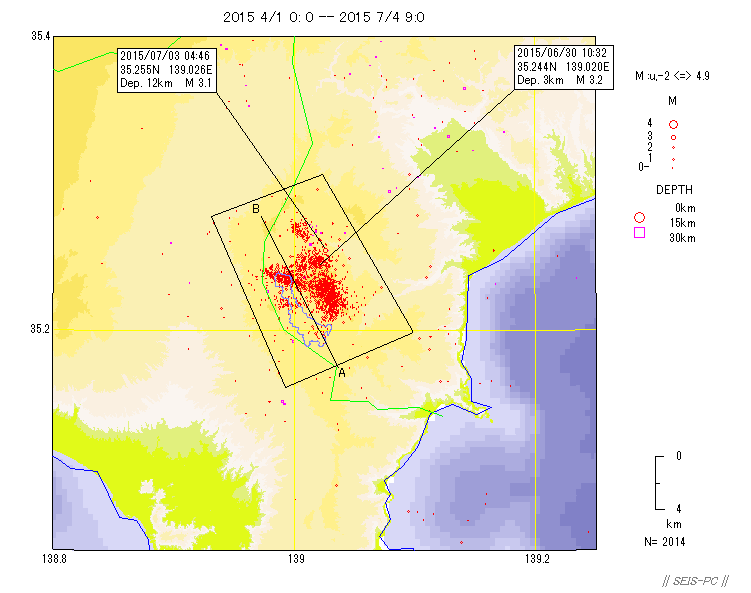

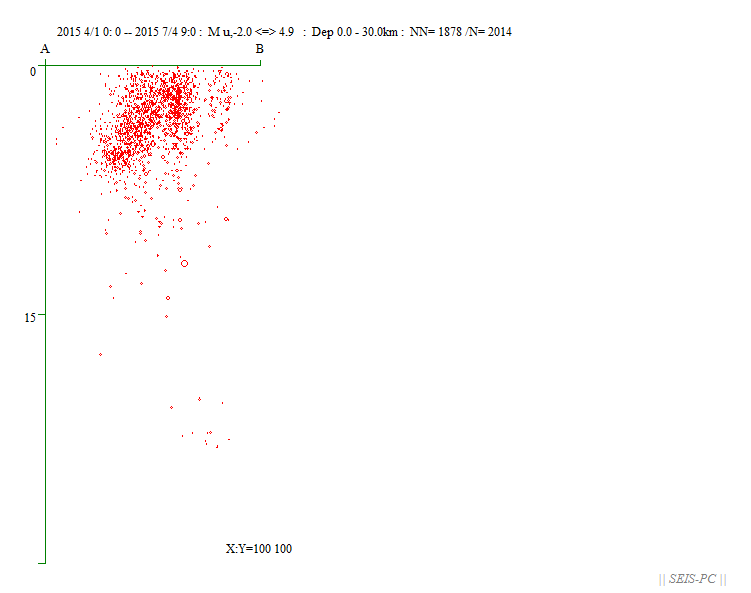

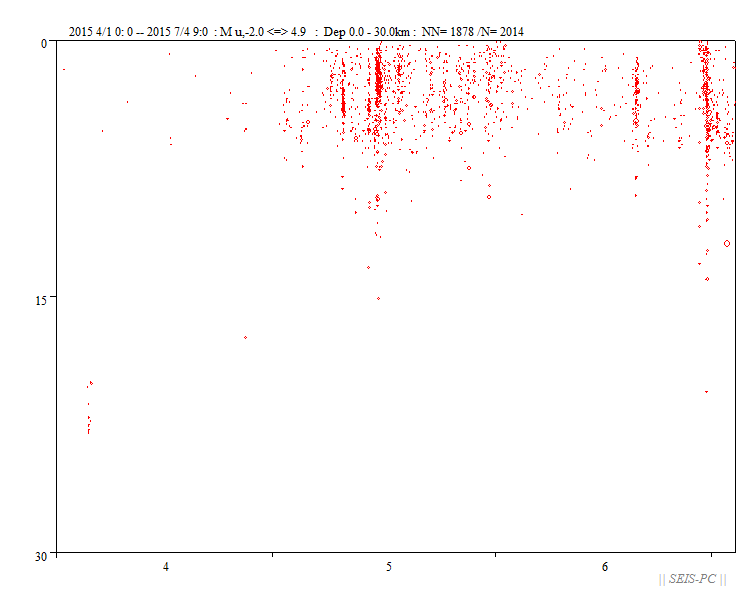

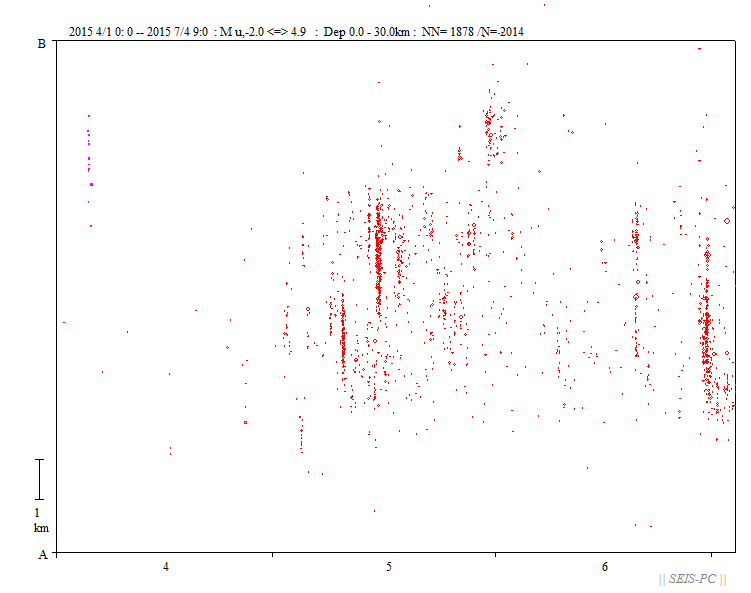

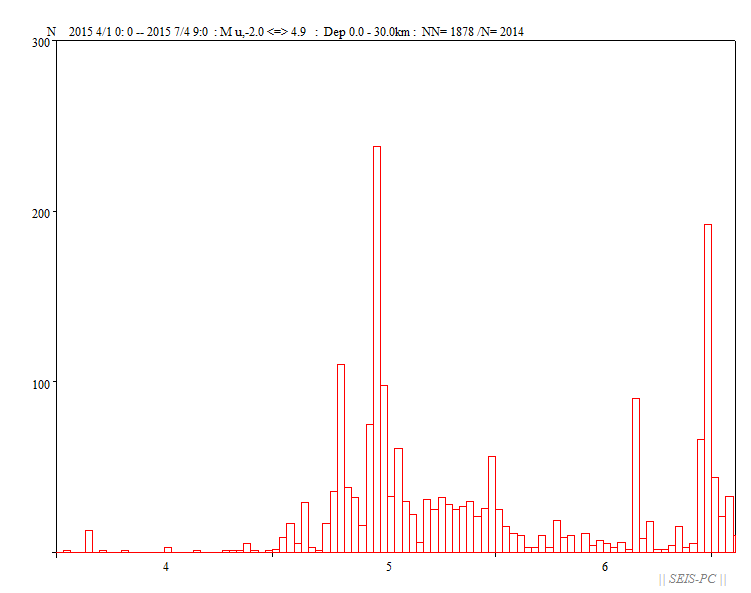

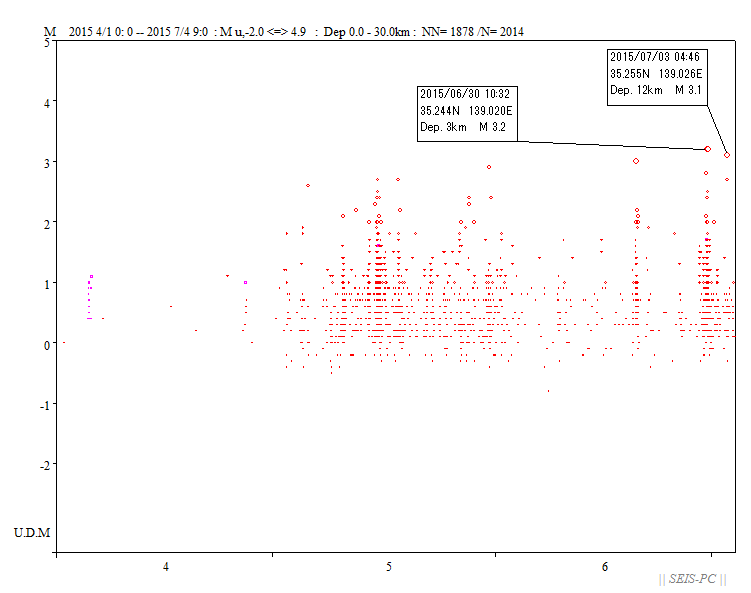

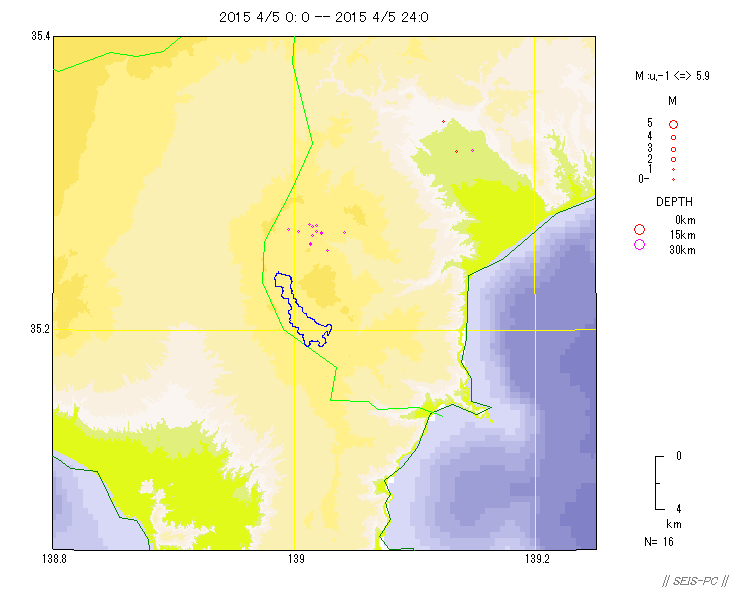

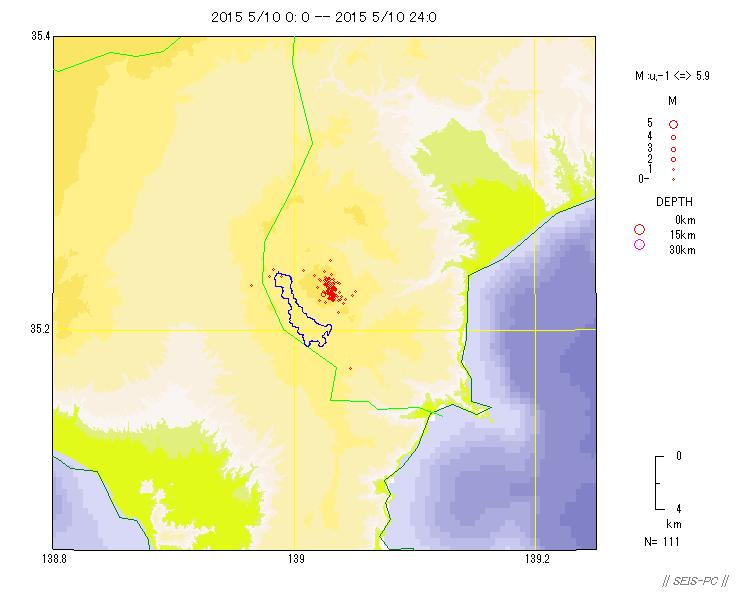

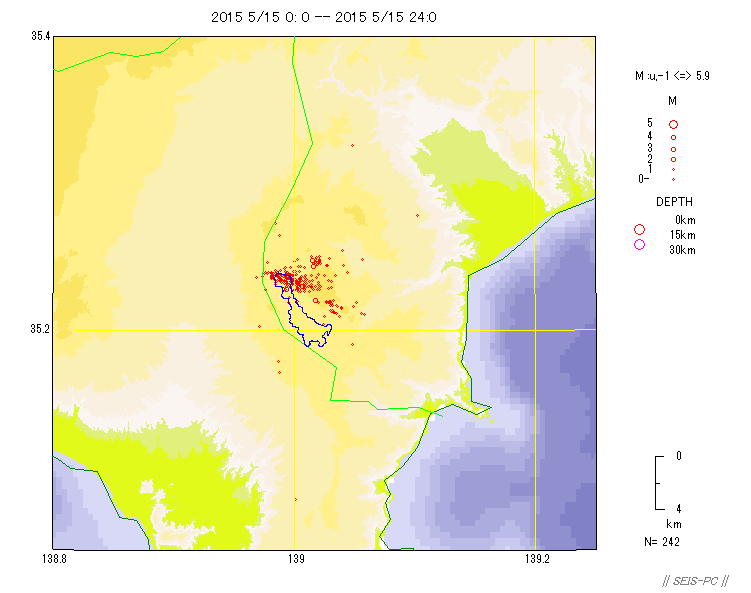

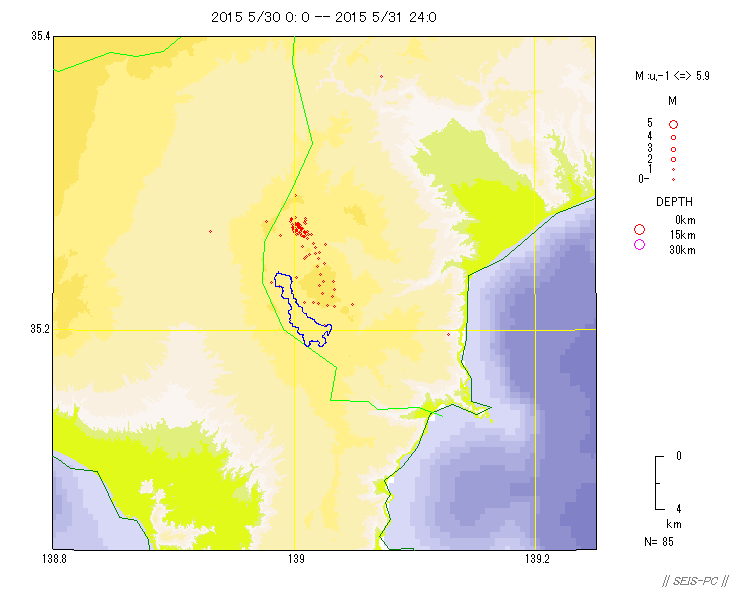

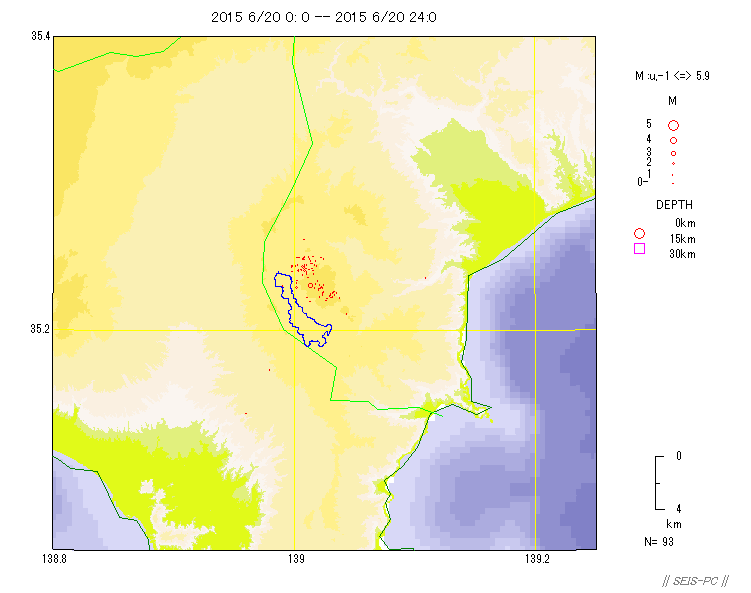

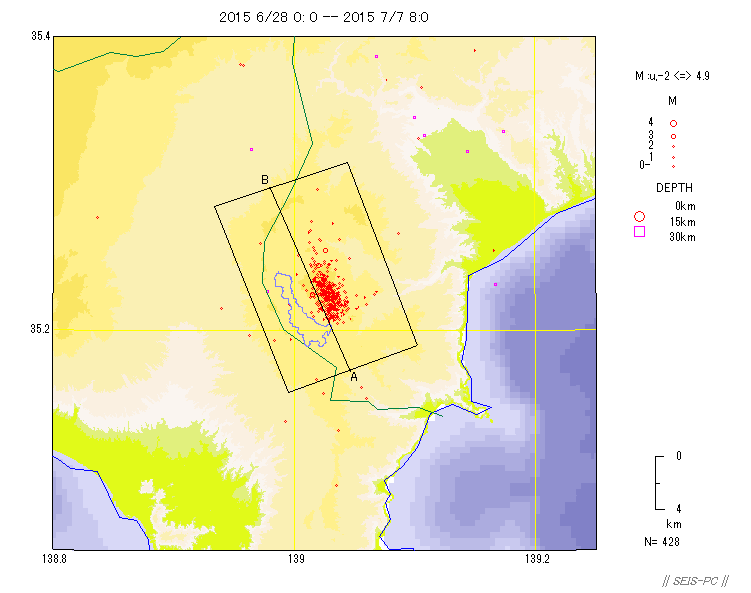

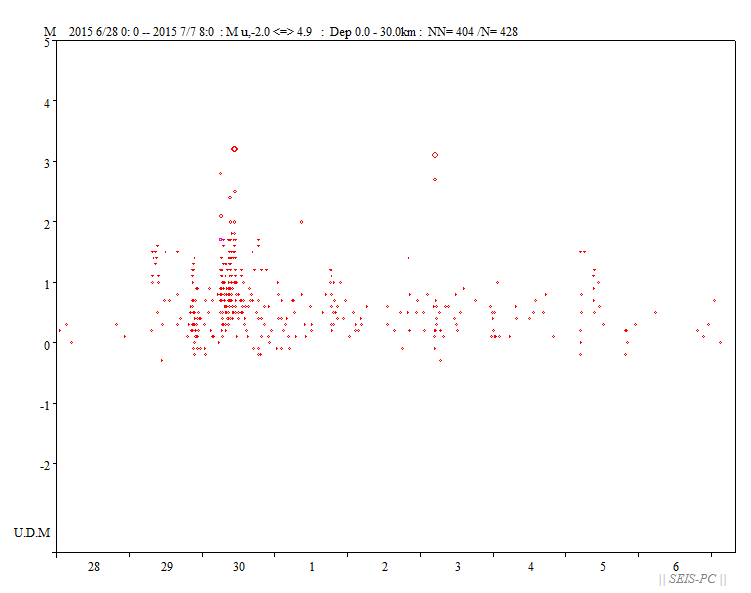

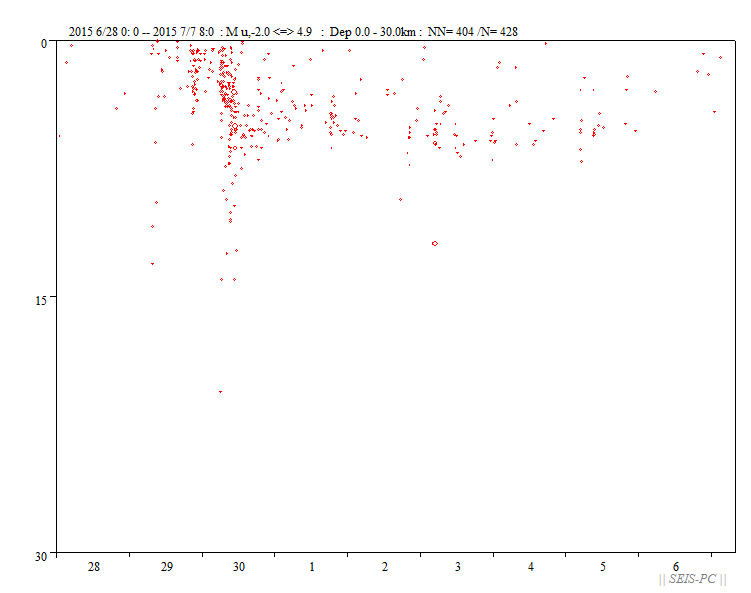

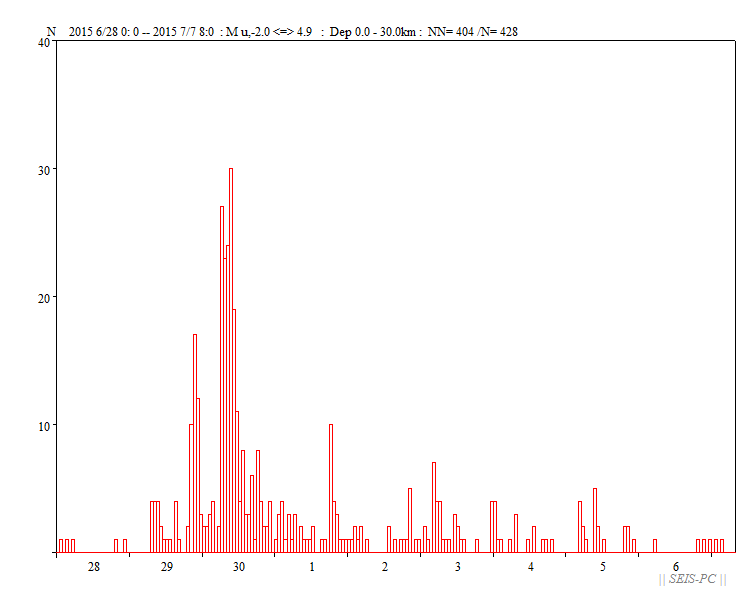

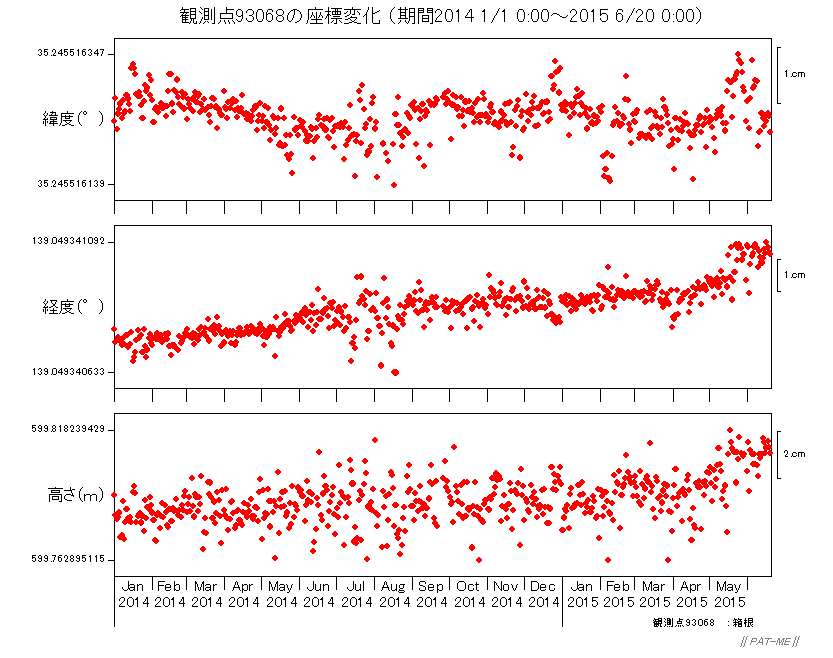

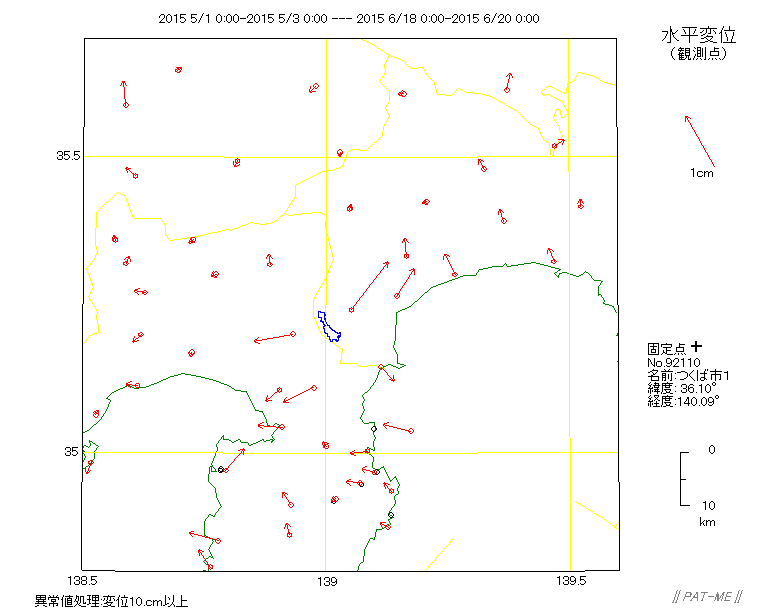

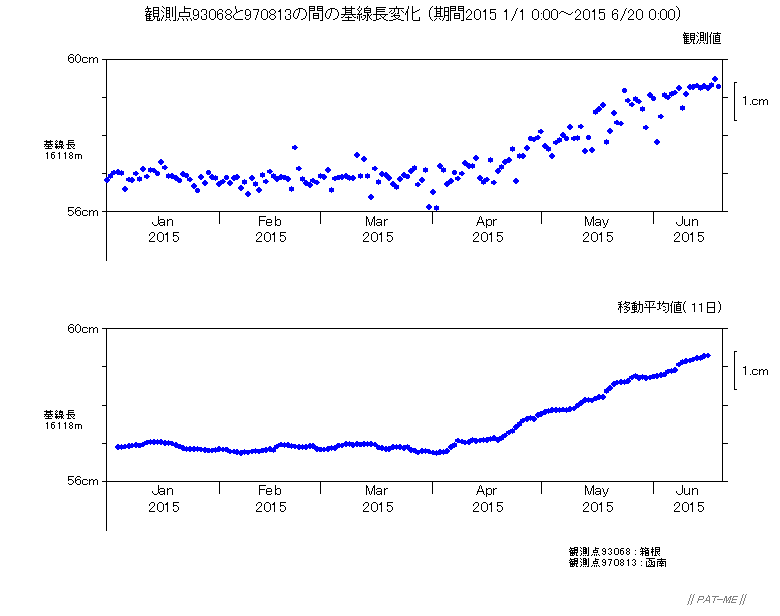

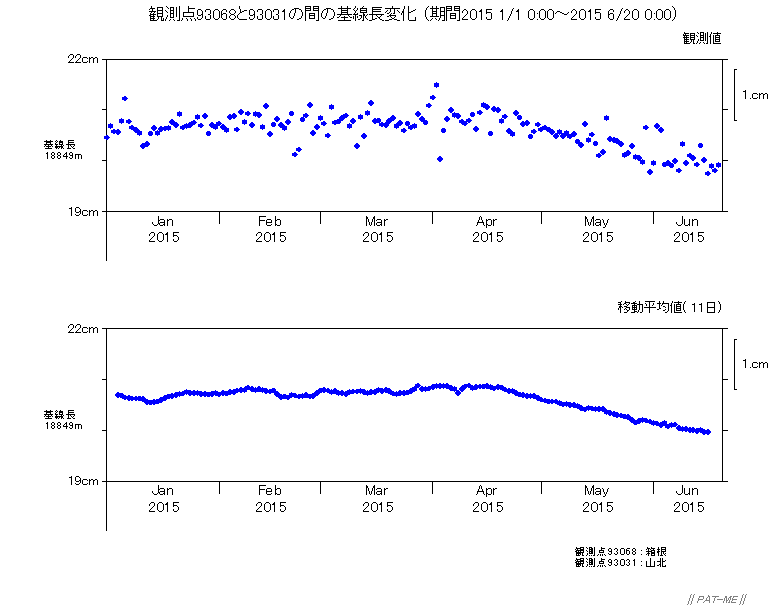

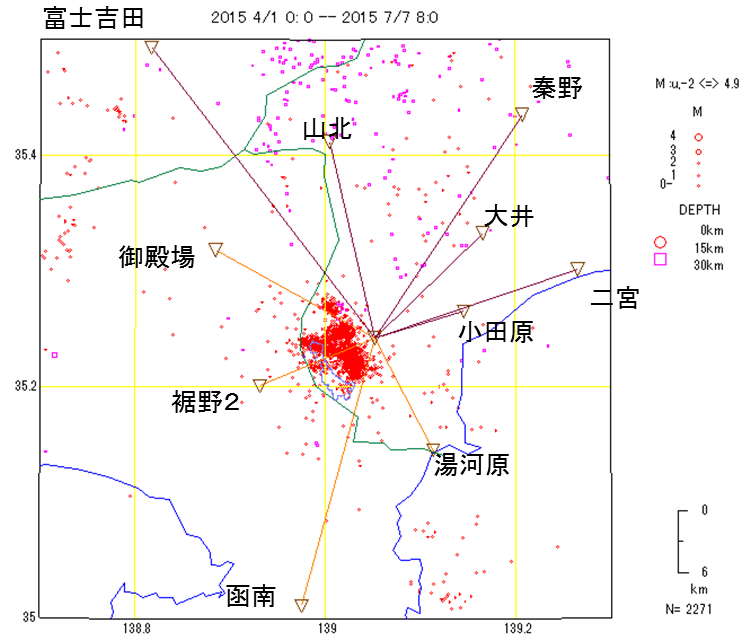

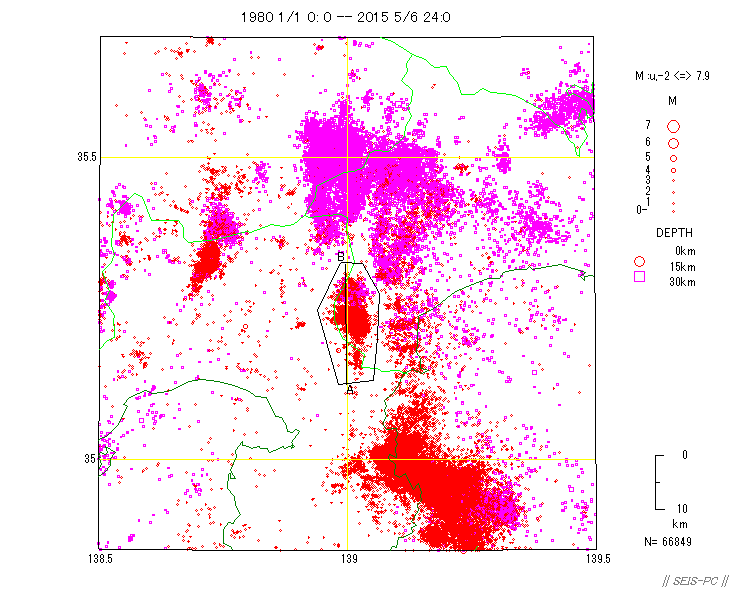

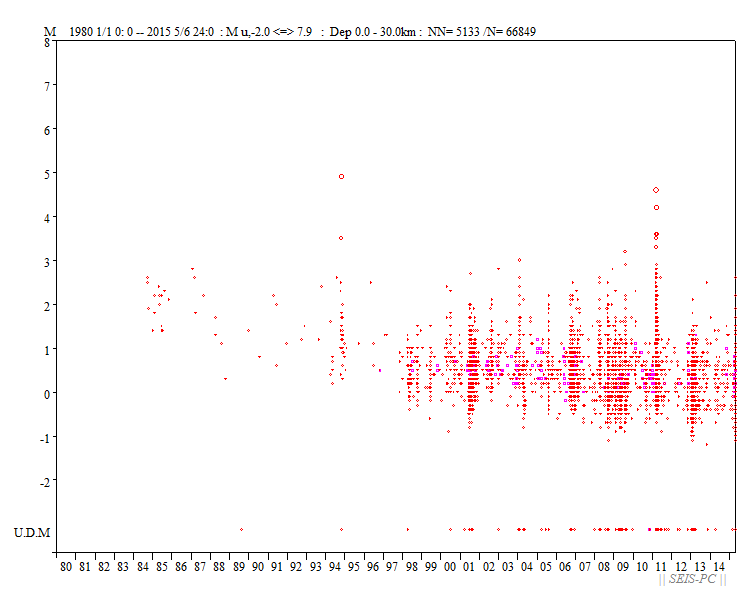

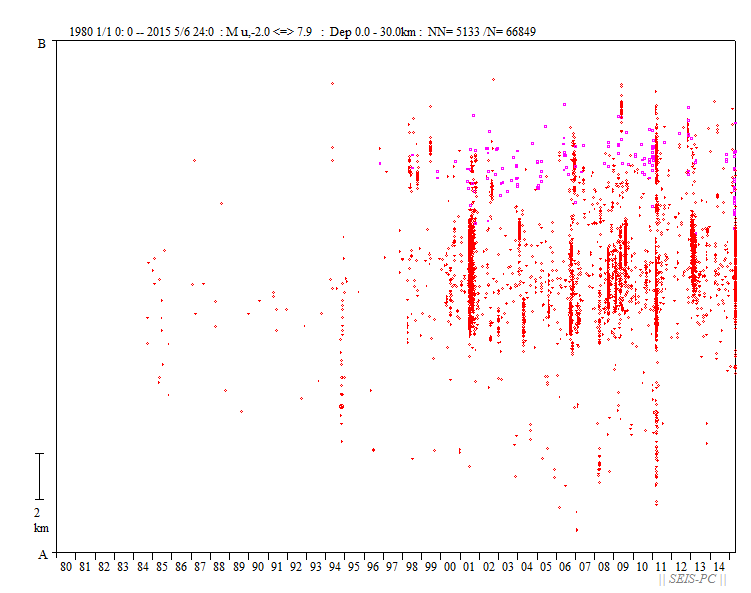

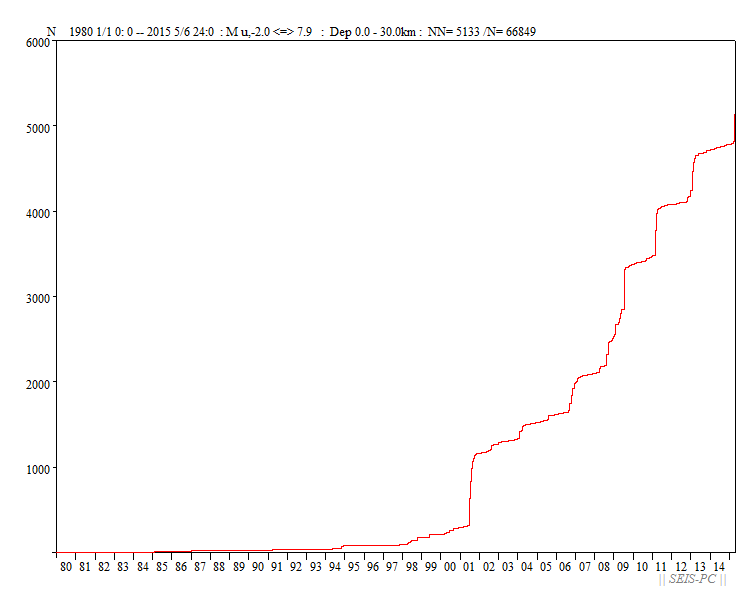

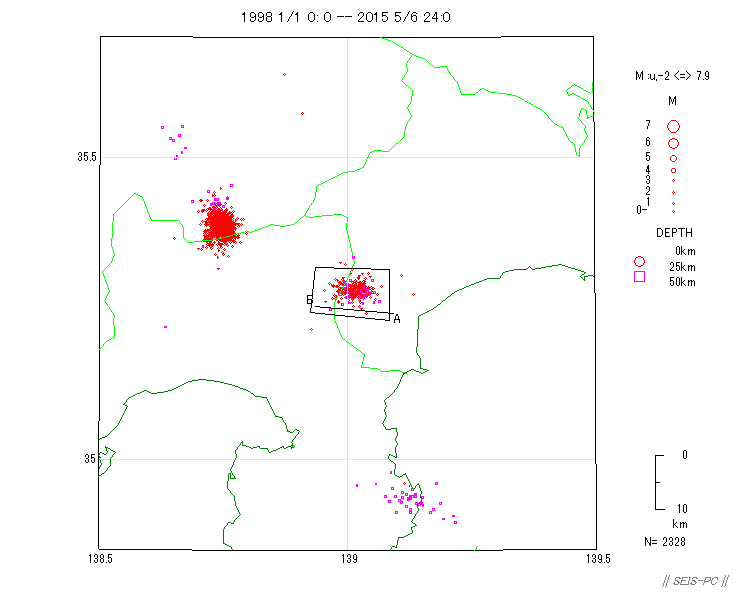

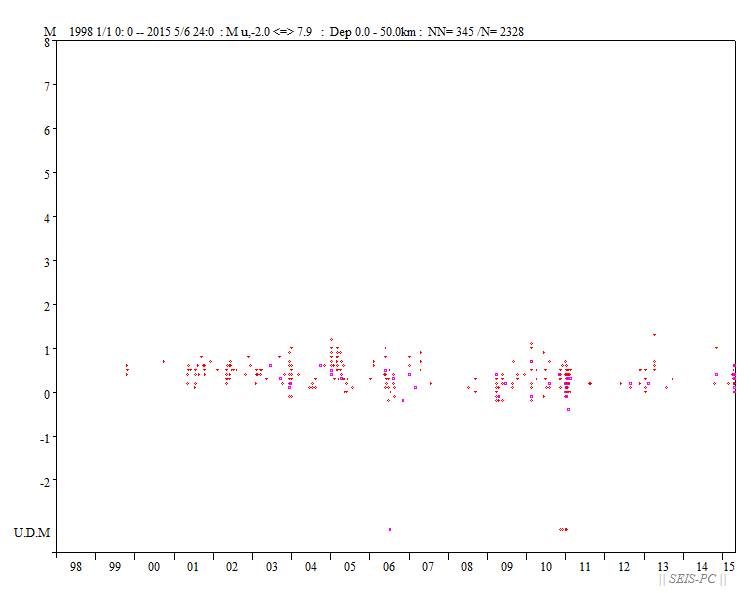

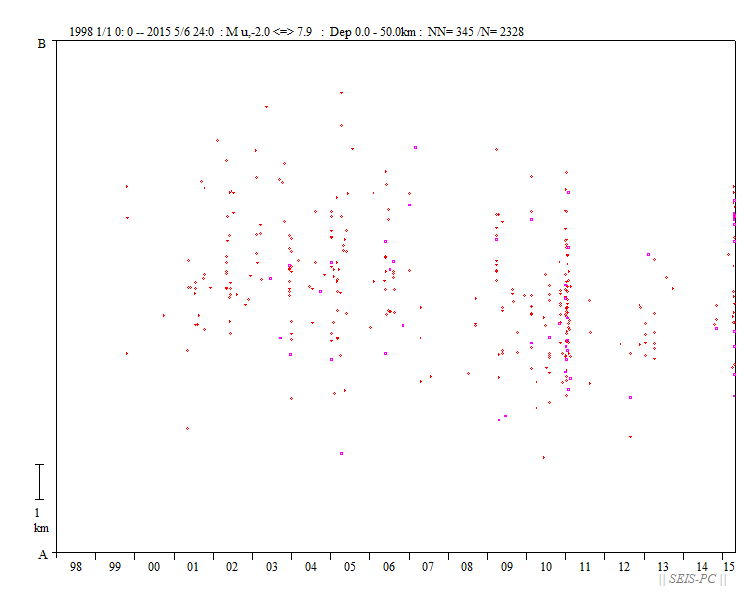

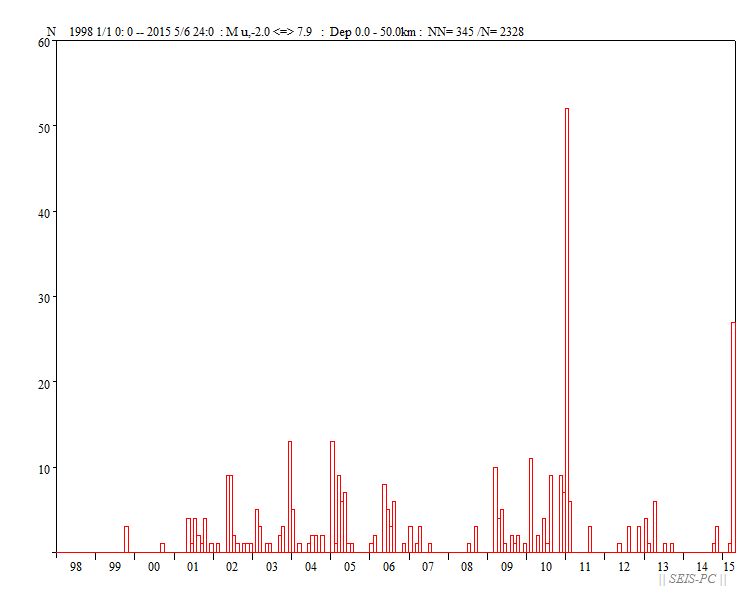

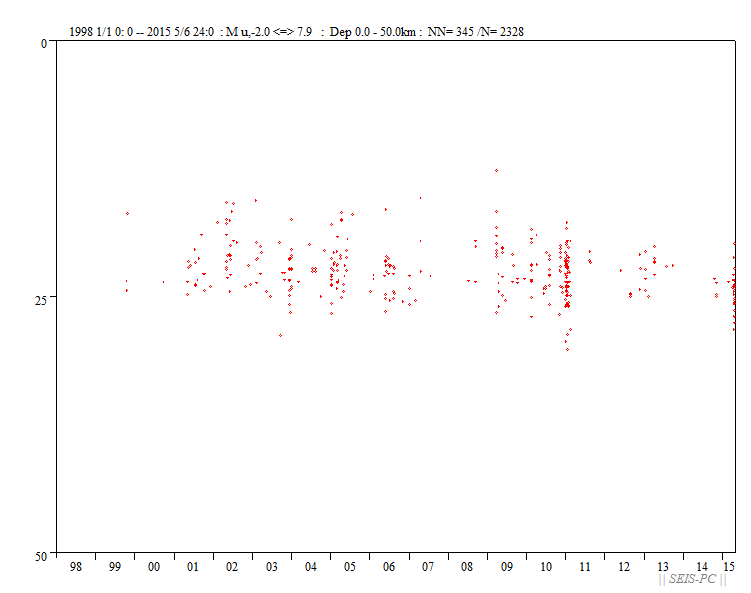

箱根付近の地震活動  図1:Hi-netの自動震源の震源分布。深さ30kmまで。芦ノ湖を加筆(鈴木雄介さんの協力によります)。 今年4月1日から7月4日09時まで。以下の図は箱根周辺に着目。 M最大の地震は、6月30日のM3.2が2回。  図1b:図1aの枠内の震源の直線ABでの断面図。縦横比は1:1。 左「A《が南側。Bに近い側(北側に)深さ20kmを越える深い活動があるが、 それ以外は、震源が非常に浅い。 中央部に浅く広がる活動は、深さ1kmより浅い震源もある。  図1c:図1aの枠内の震源の震源深さと時間の図。 5月からの活動は、震源が非常に浅い。7月に入って震源が深くなっていくように見える。  図1d:図1aの枠内の震源の南北方向の時空間図。下が南側。 特にどこかに集中したりはしていない。4月5日の活動は少し北でやや深かった。 5月に入ってからは震源が浅いが、いくつかの異なった場所で集中して起きているようだ。  図1e:図1aの枠内の震源の日別回数。 5月10日、15日、31日、6月20日、29日、30日が活発。 6月30日の活動は5月15日の活動に次ぐ多さだった。  図1f:図1aの枠内の震源のマグニチュードと時間の図。 M最大の地震は、6月30日のM3.2が2回(図7aを参照)。  図2:4月5日のHi-netの自動震源の震源分布。  図3:5月10日のHi-netの自動震源の震源分布。  図4:5月15日のHi-netの自動震源の震源分布。  図5:5月30日と31日のHi-netの自動震源の震源分布。  図6:6月20日のHi-netの自動震源の震源分布。  図7a:6月28日から7月7日08時までのHi-netの自動震源の震源分布。  図7b:図7aの枠内のM-T図。  図7c:図7aの枠内の震源深さー時間図。30日の11時ころから活動パターンが変わっている。3日04時46分のM3.1はやや深かった。 6日から震源の深さが浅くなっているように見える。  図7d:図7aの枠内の時間あたりの地震数の図。 30日の午後からは低調になっている。  図8a:国土地理院GPS箱根観測点の2014年からの位置の変化。6月20日まで。 経度がプラス、すなわち東へ移動、標高が少し高くなっているように見える。  図8b:国土地理院GPSデータで「つくば市1《を帰順した2015年5月1日以降の各地点の変化。 箱根観測点の南西側に膨張源があるように見える。 火山噴火予知連(6月15日)の地理院資料の11頁に推定された茂木モデルが示されている。 http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/CCPVE08.html  図8c:函南観測点と箱根観測点の間の距離の変化。今年1月1日から6月20日まで。 上図は、日値データで、数は、11日間の移動平均。 4月中旬にははっきり伸び始めている。6月半ばに停滞?停止?のようにも見える。 伸長量は、約2.5cm。  図8d:山北観測点と箱根観測点の間の距離の変化。1月1日から6月20日まで。短縮量は、約1cm。  図8e:震源分布とGPS観測点の配置。各観測点と箱根観測点の間の距離の変化で茶色は短縮、黄土色は伸長。  図10:気象庁の一元化震源を利用。5月6日まで、深さ30kmまで、マグニチュードはマイナス2以上、M未決定も含む。 図11から図13は、箱根周辺を抽出。  図11:図10の枠内のM-T図。「U.D.M《のラインにあるマークは、Mが未決定だったもの。 3-11直後は、M4を越える地震も起きた。 1990年台半ばまでMがマイナスになる地震が無いが、 これは検知能力が低かったためで、地震が起きていなかったかどうかは分からない。 1980年台半ばから1998年頃までMが決まっている地震の下限が徐々に小さくなって来ているが、 これは地震の検知能力が向上して来たことによる。 気象庁地震観測網の変遷  図12:図10の枠内の時空間図。3-11直後は、南側でも地震活動があった。  図13:図10の枠内の地震数の累積時間変化。 2年に1度くらいの頻度で活発な地震活動が起きていた。  図14a:気象庁の一元化震源の中の低周波地震だけを選び、箱根周辺に着目。5月6日まで。 西北の集団は富士山の低周波地震。  図14b:図14aの枠内のM-T図。  図14c:図14aの枠内の時空間図。特に特定の地域が活発というわけではない。  図14d:図14aの枠内の月別低周波地震回数図。2011年1月が一番多かった。今年4月も多い。  図14e:図14aの枠内の低周波震源の深さの時間変化。特に浅くなったり深くなったりはしていない。 戻る |