M7が4年以内の70%の発生確率?

地震研談話会での発表に関連して

(2012/02/01 更新)

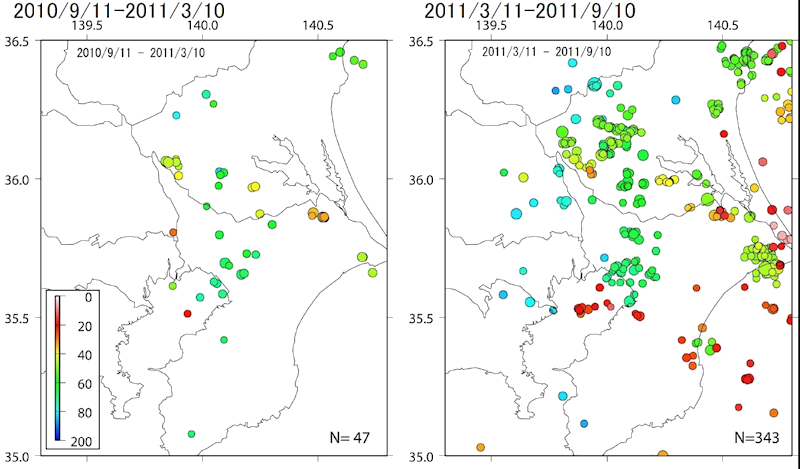

図1:東京大学地震研究所のHP(http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/shutoseis/)の図。

3-11地震より前の6ヶ月で起きた地震数が47個で、発生後の6ヶ月で343個と約7.3倍に増えた。

このことから、活動度が約7.3倍になったのでM7発生確率70%の期間が30年だったのが、

30/7.3=約4年以内とされた。これが色々な報道機関で発表された。

しかし、下の図を見ると、、

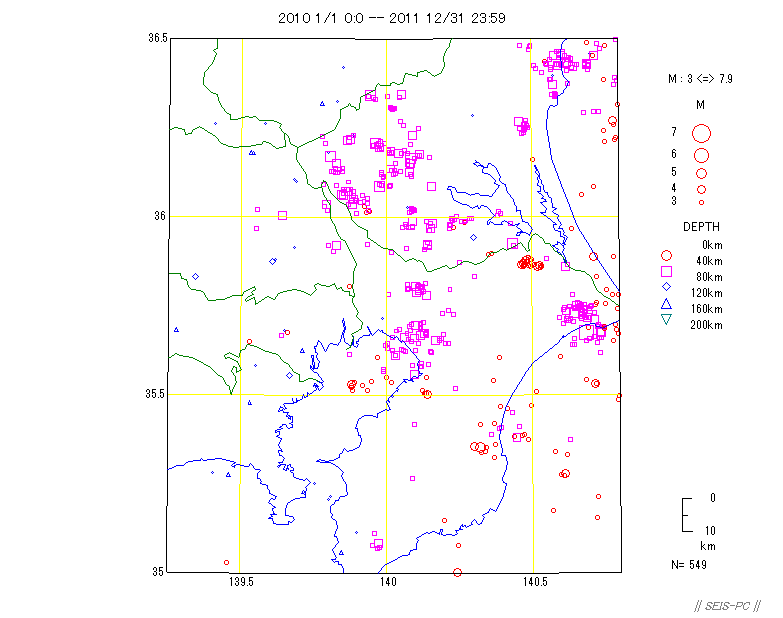

図2:上の同じ範囲で2010年から2011年末までに起きた震源分布。震源データは、気象庁一元化震源。

2年間合計で、549個と増えている。

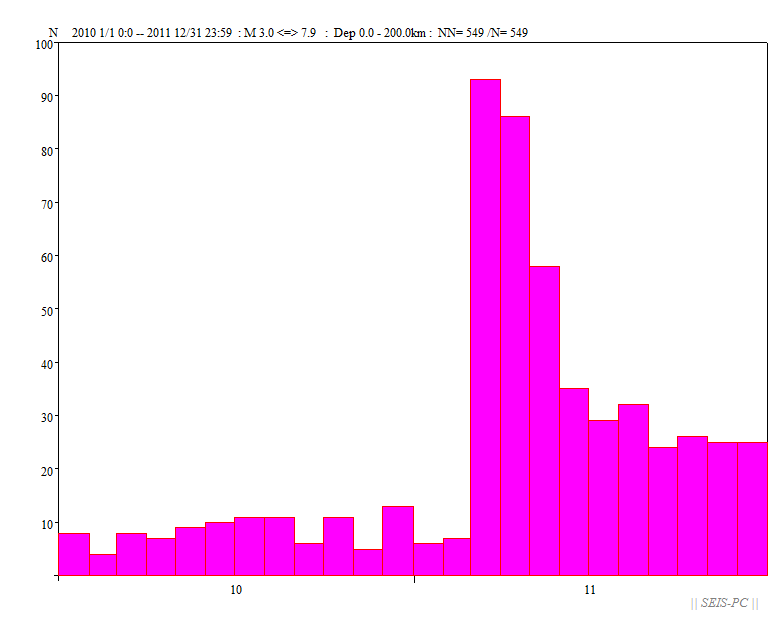

図3:図2の全域の月別個数変化。縦軸は個数を示し、横軸の「10」、「11」はそれぞれ2010年と2011年。

2011年3月から急増しているのは、3-11地震の影響。

2010年1月から2011年2月までの合計は116個で、月平均は116/14=8.3個。

一方、2011年3月以降の10ヶ月では、433個で、月平均は43.3個になり、地震研が示した6カ月の場合の7.3から5.2倍に減っている。

しかし、3月から9月までが3-11地震の影響で異常に多く、10月以降が安定期間と見ることも出来る。

その場合は、10月から12月の3カ月間で76個であり、月平均は25.3個になり、約3倍とさらに低くなる。

すると30年の期間が4年ではなく、30/3=10年となる。

推本の表現をまねると「M7が10年以内に発生する確率が70%」となるが、

地域がこれで適切か?、推本が使った仮定が正しいか?など議論の余地は残っている。

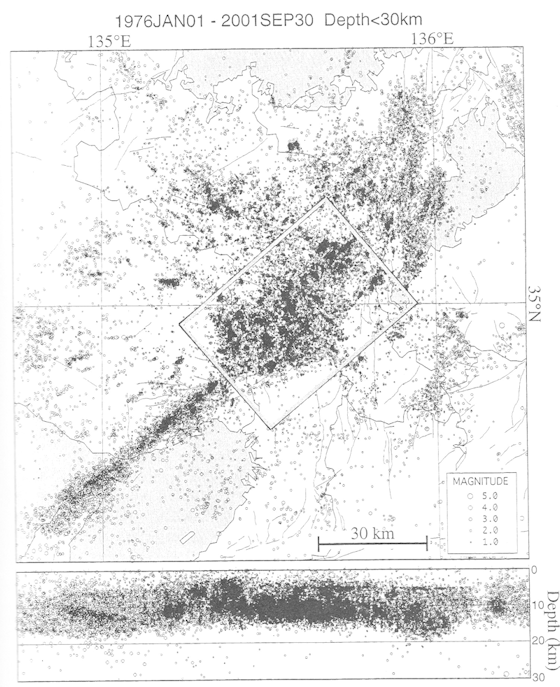

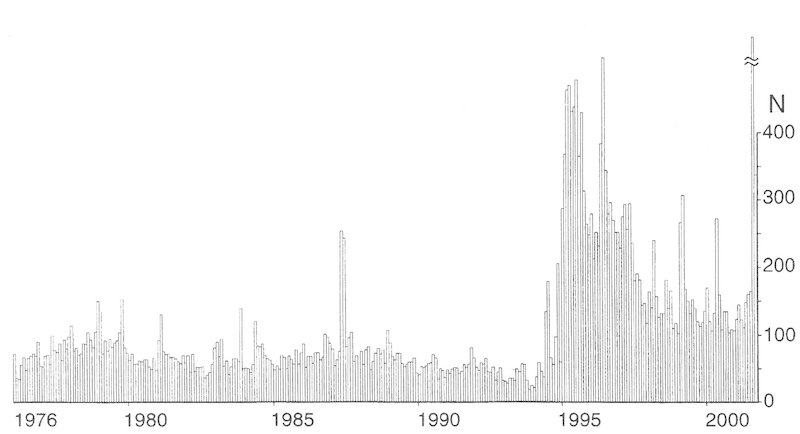

京大阿武山系観測網による震源分布(上図)と月別地震発生数変化(下図)。1976年1月から2001年9月まで(資料提供、梅田康弘さん)。

丹波山地では、兵庫県南部地震(1995年1月17日)の後、地震発生数が急増したが、その後、大きな地震は起きていない。

また、2003年1月末ごろに地震発生数が以前の7割に急減。その後、2011年1月末ごろからさらに地震発生数が低下。

3-11地震では、目立った変化はしていない(第193回地震予知連資料)。

戻る

|