東北地方太平洋沖M9.0地震:2011年3月11日

(2011/07/10 更新)

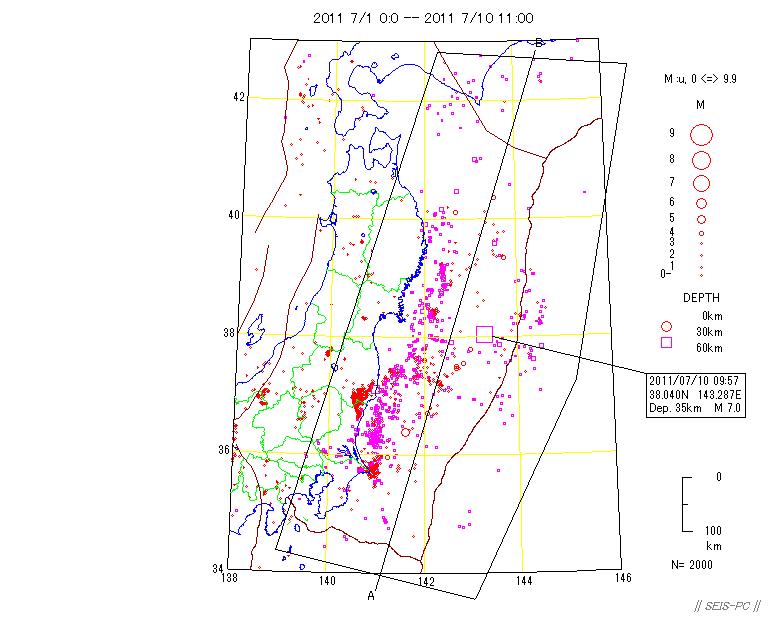

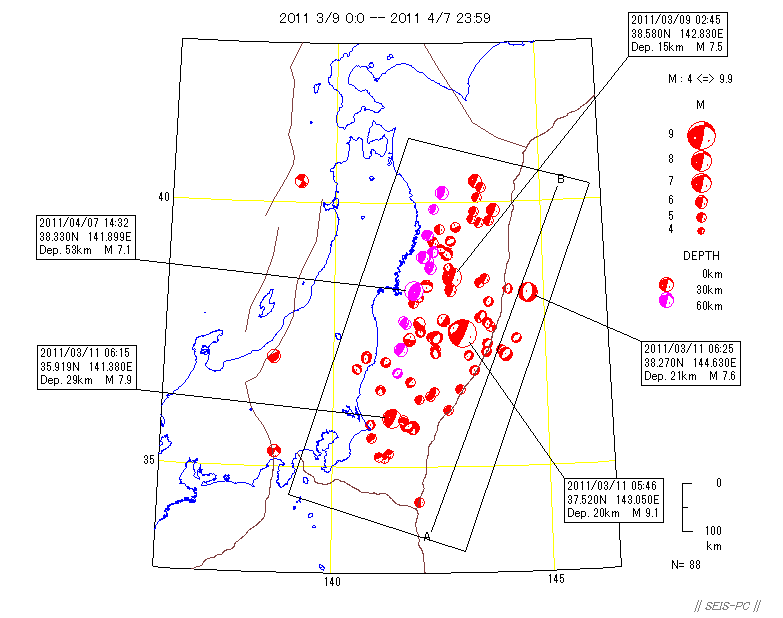

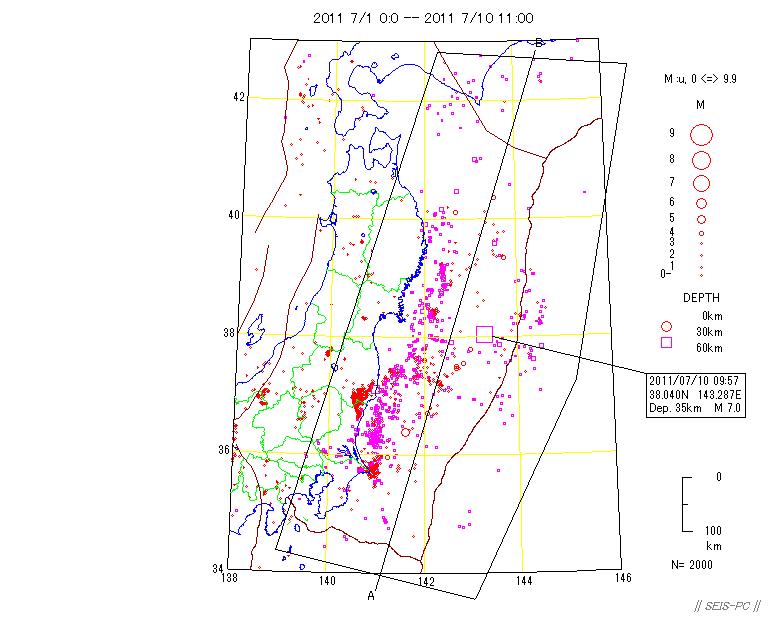

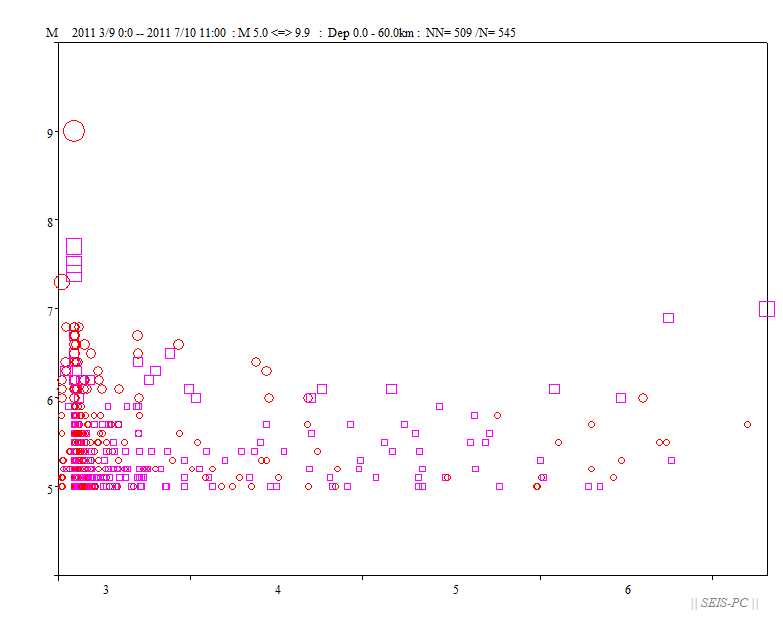

図A:7月6日までは、気象庁一元化暫定震源。7日以降は、米国地質調査所の震源を日本時間に変換。

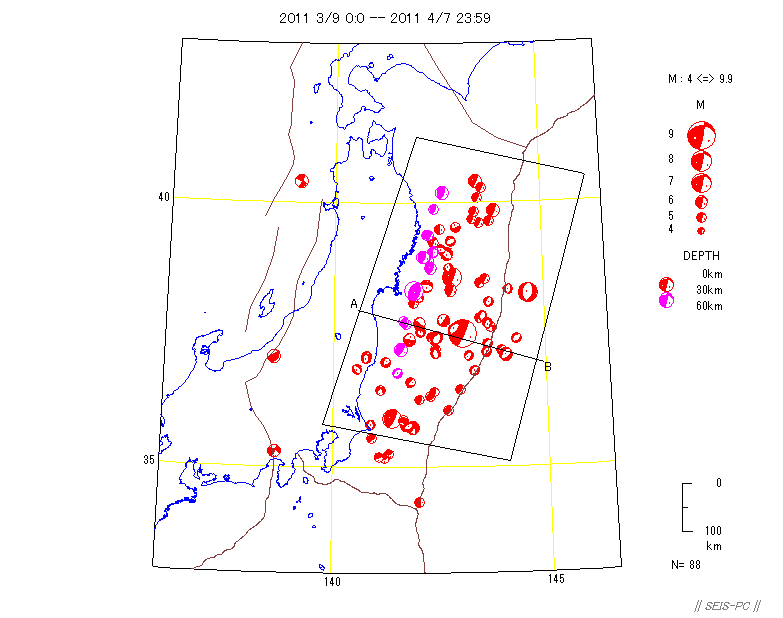

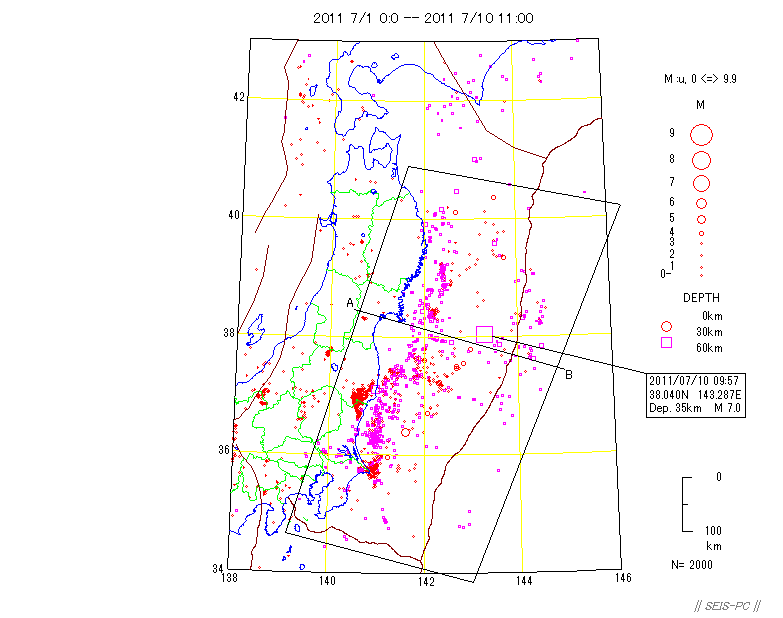

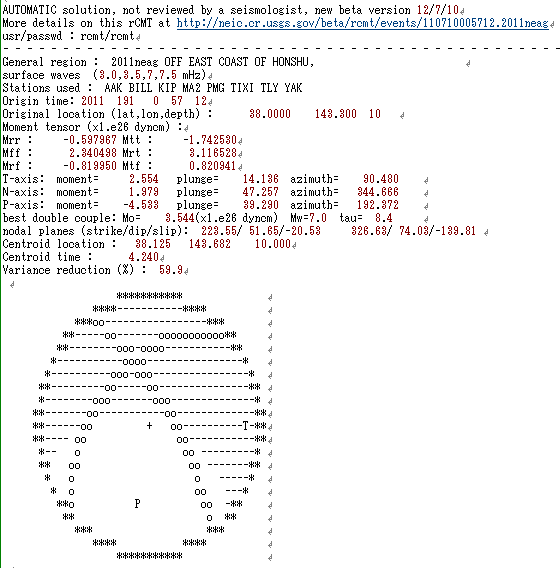

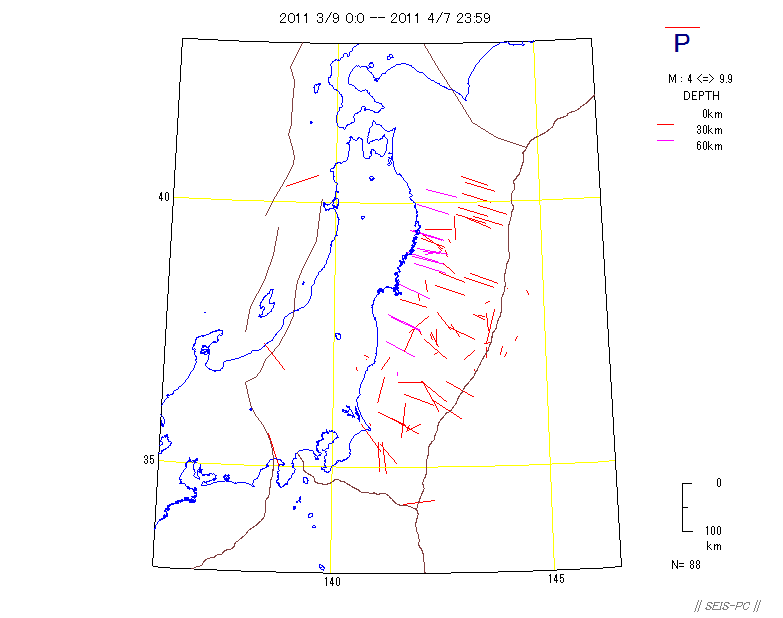

米国地質調査所のメカニズム解では、張力軸が海溝に直交し、

圧縮軸が平行なような横ズレ成分が卓越しているようです。

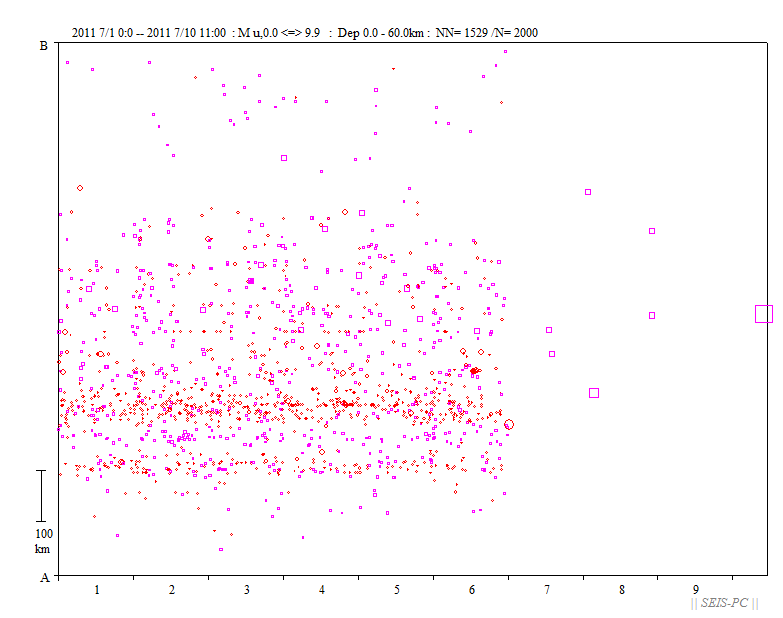

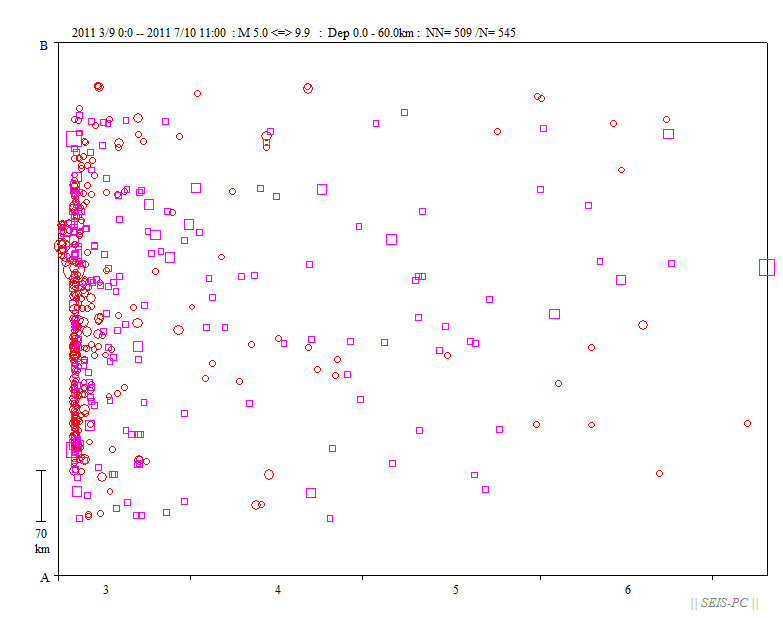

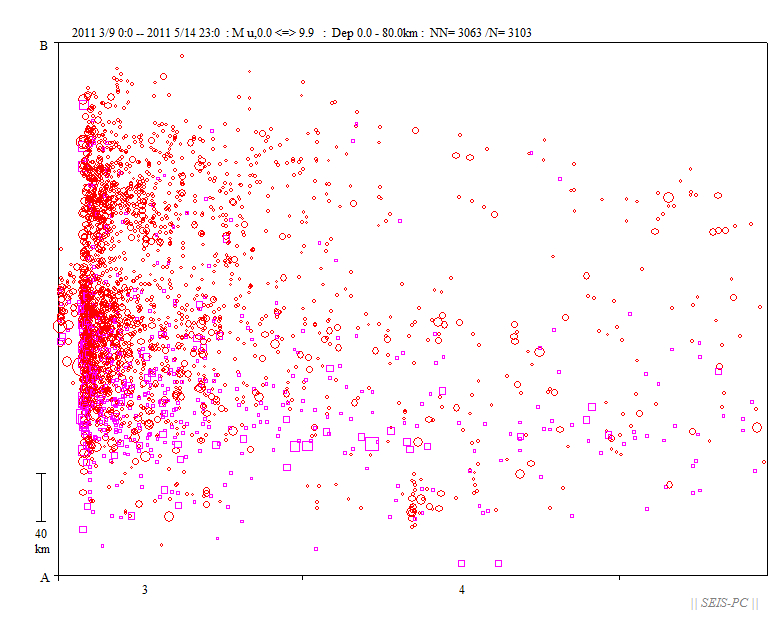

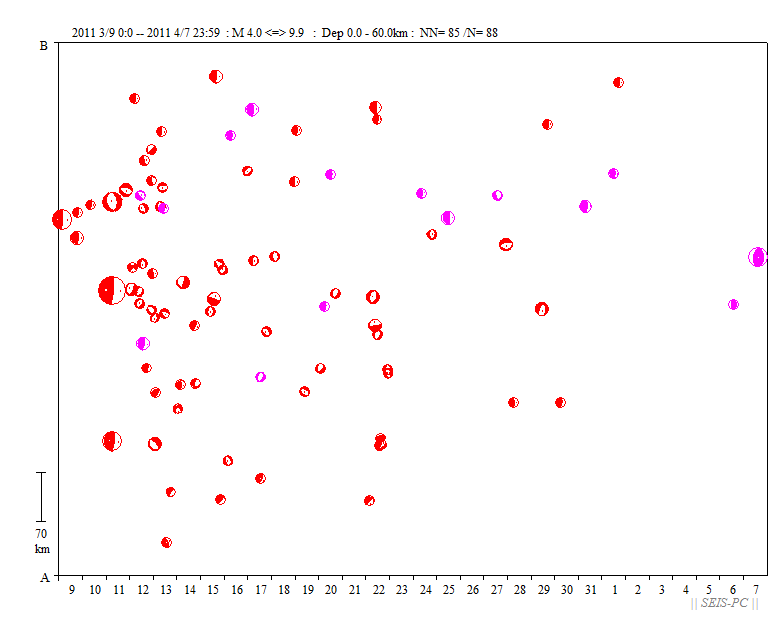

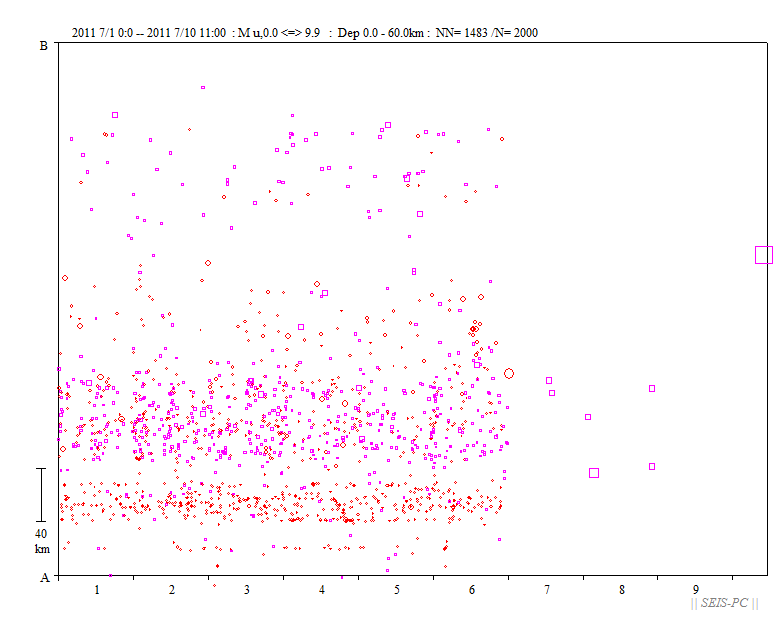

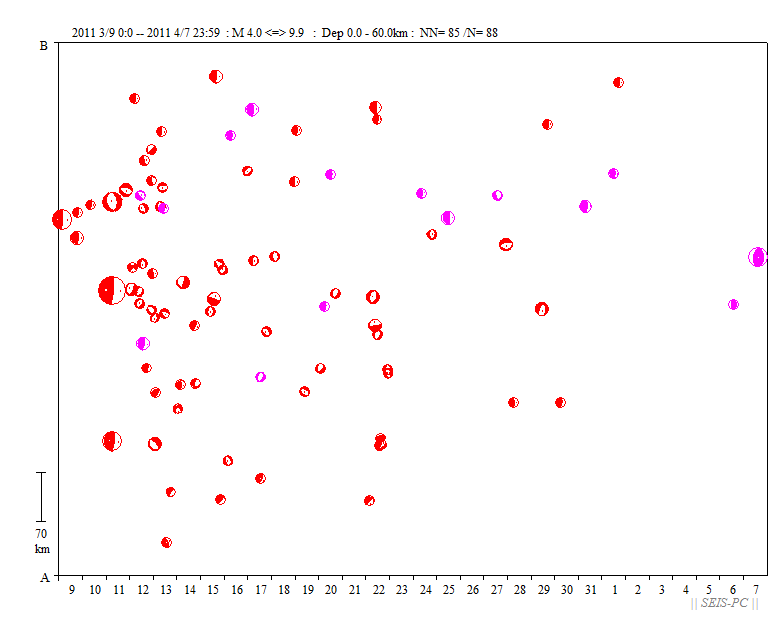

図B:図Aの枠の中の震源の時空間分布。直線ABに投影したもので、下が南側。横軸の数値は、日です。

7日以降は、米国の資料なので大きなMの地震しか検知されていません。

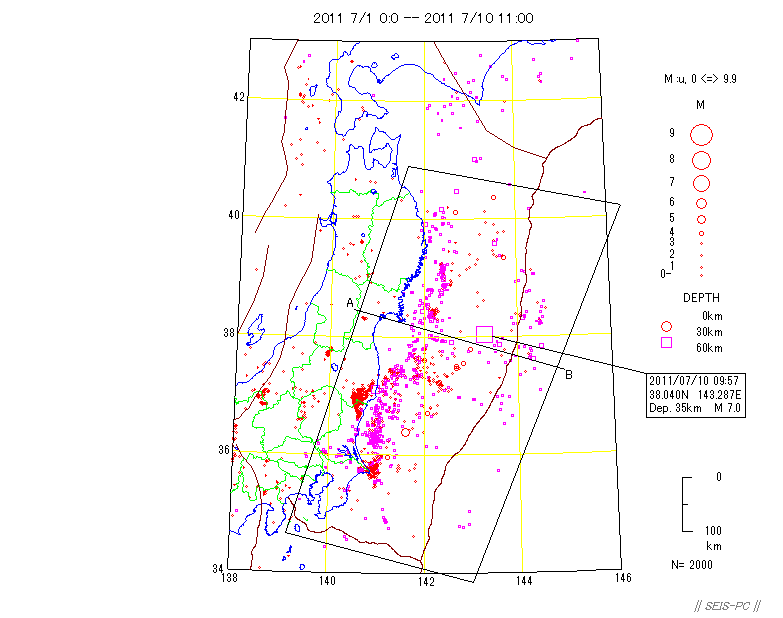

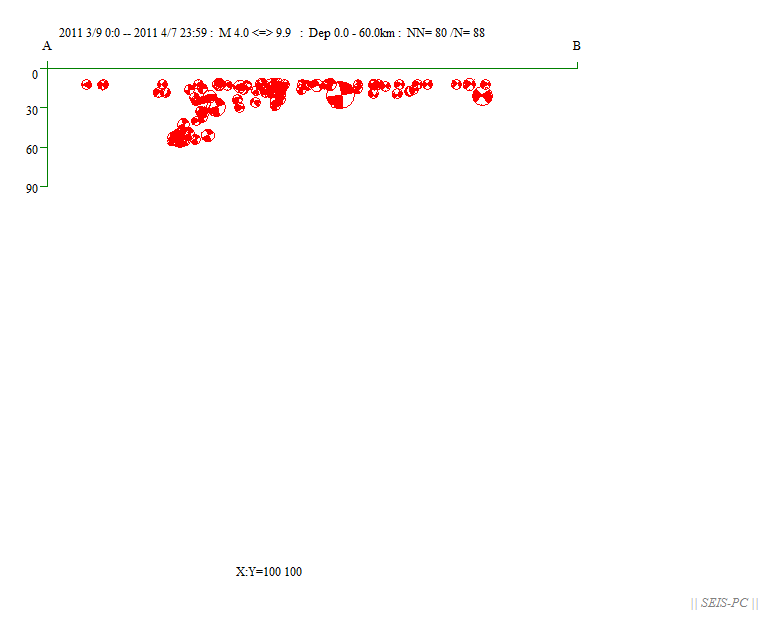

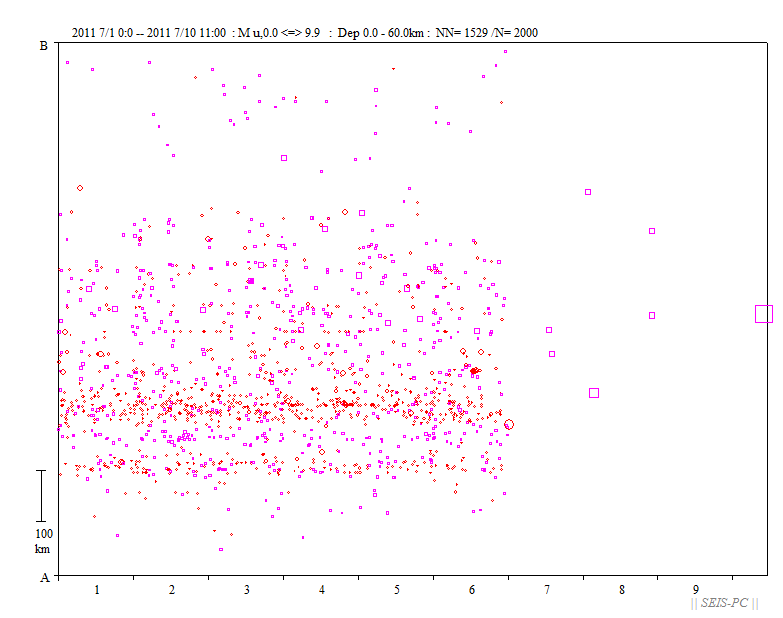

図C:図Bの直交方向を切り出すための図。

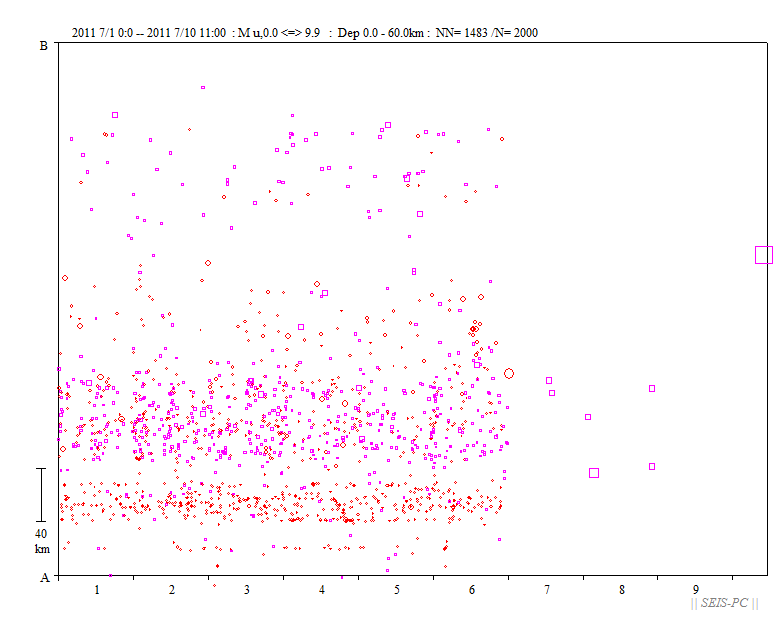

図D:図Cの枠内の直線ABに対する投影図。

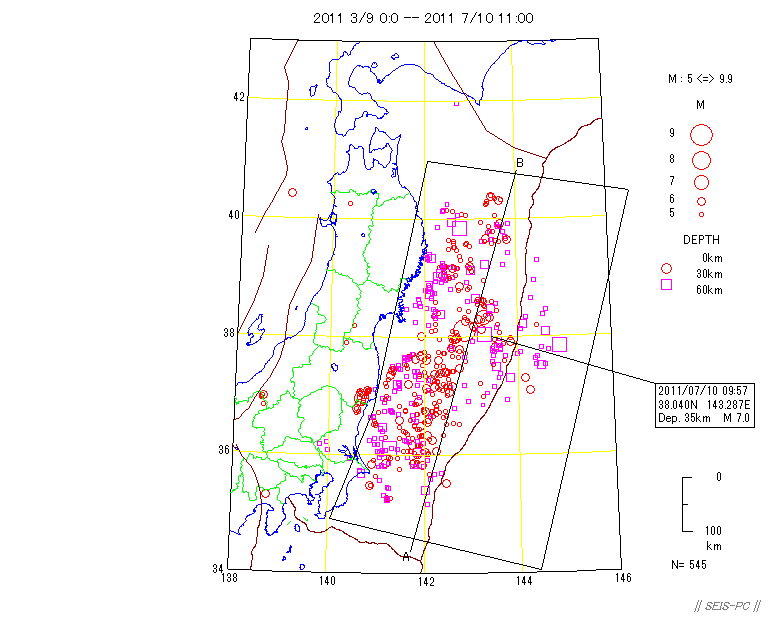

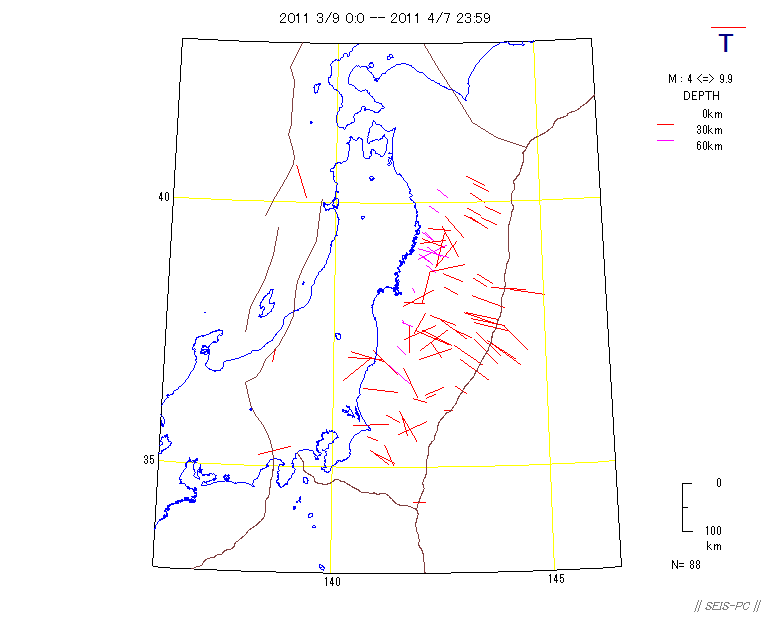

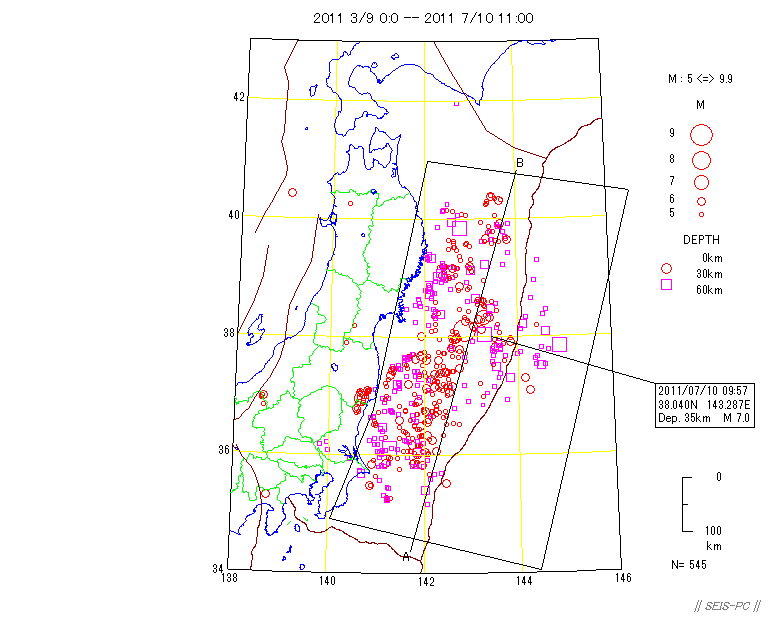

図E:3月9日以降のマグニチュード5以上の震源分布。

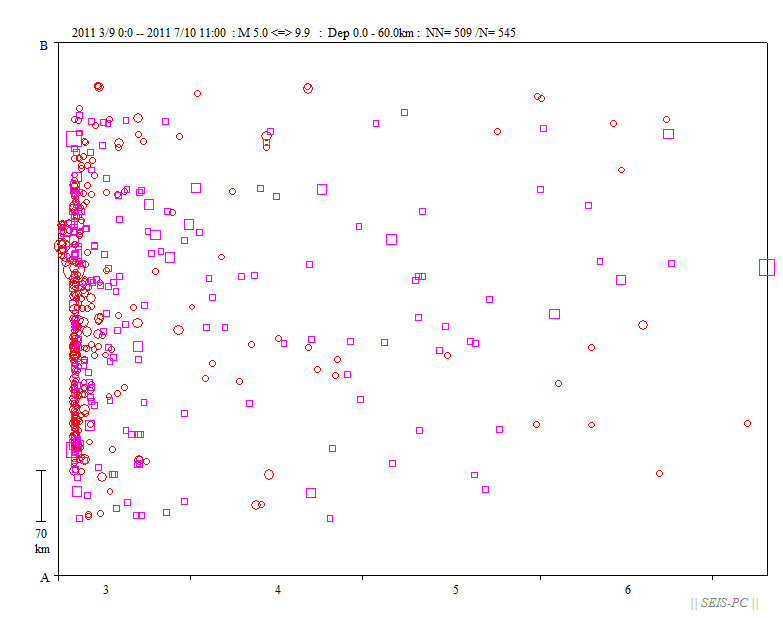

図F:図Eの枠の中の直線ABへの投影図。

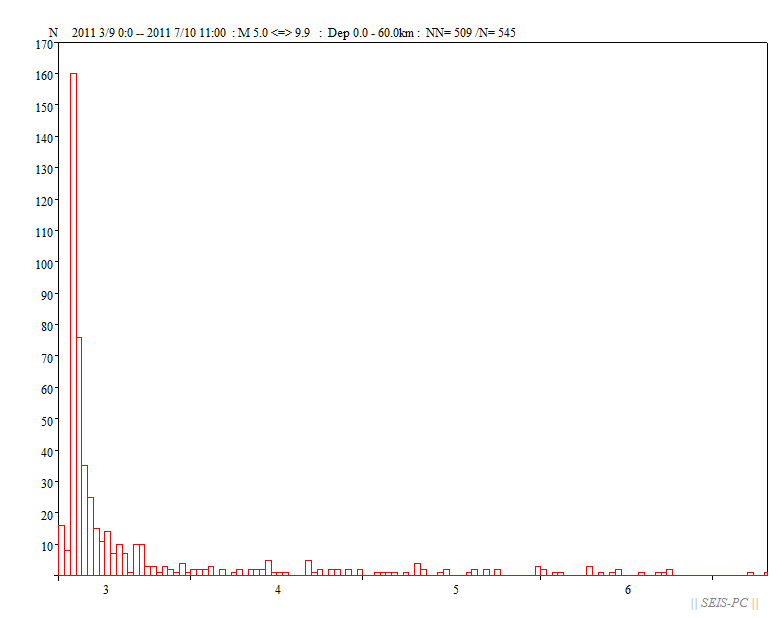

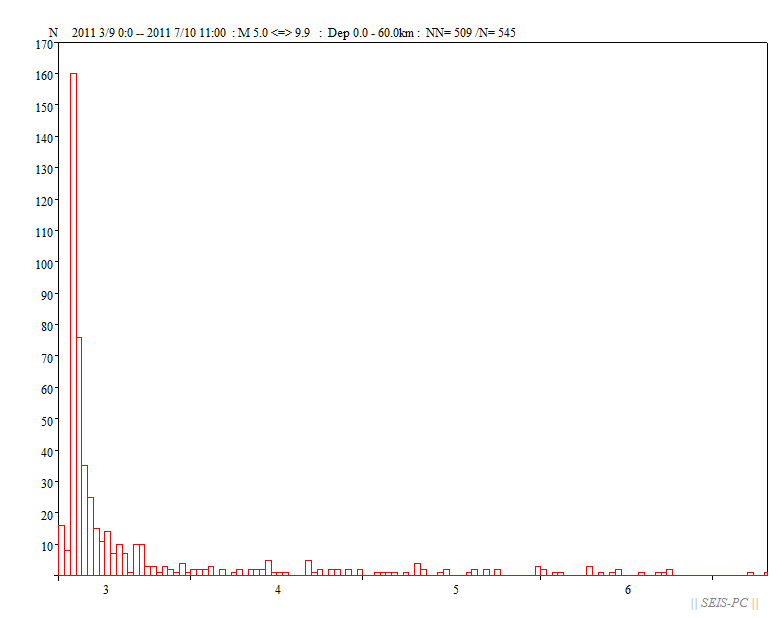

図G:図Eの枠内のマグニチュード5以上の地震の数の変化。

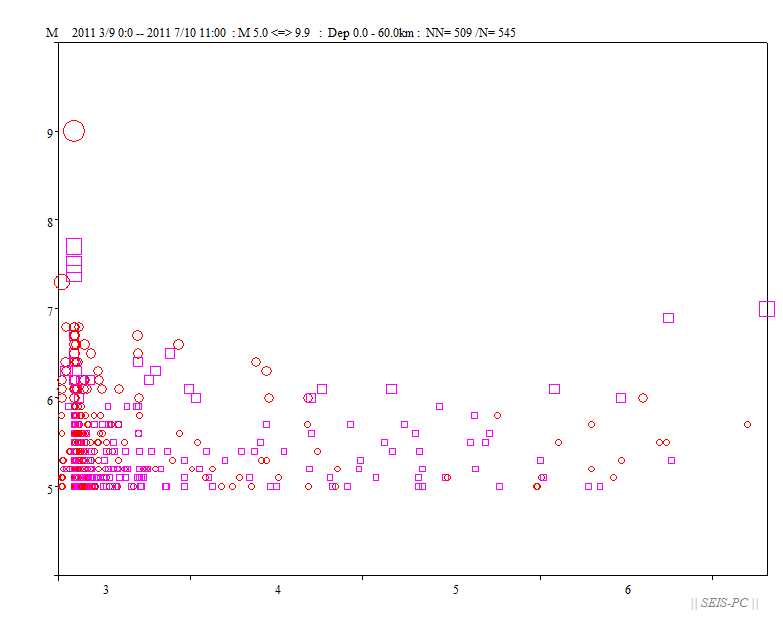

図H:図Eの枠内のマグニチュード5以上の地震のマグニチュード−時間変化。

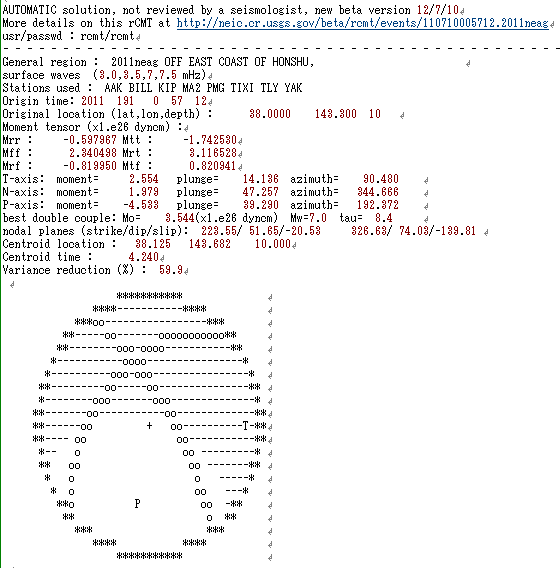

図I:7月10日の地震のメカニズム解(米国地質調査所による)。

以下は、古いままです。

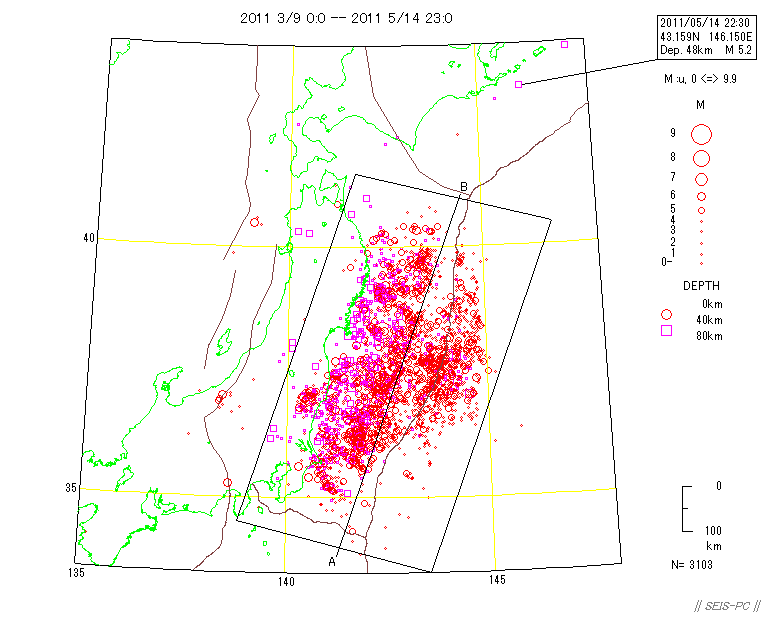

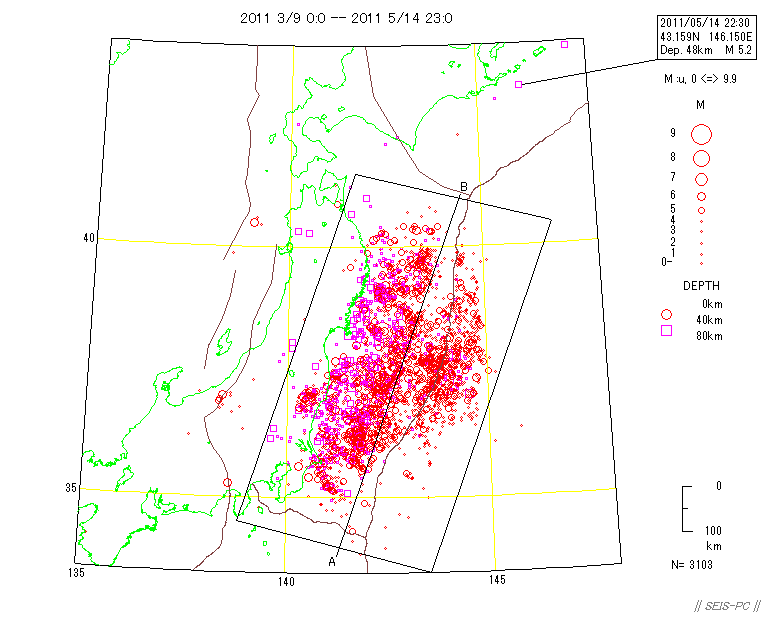

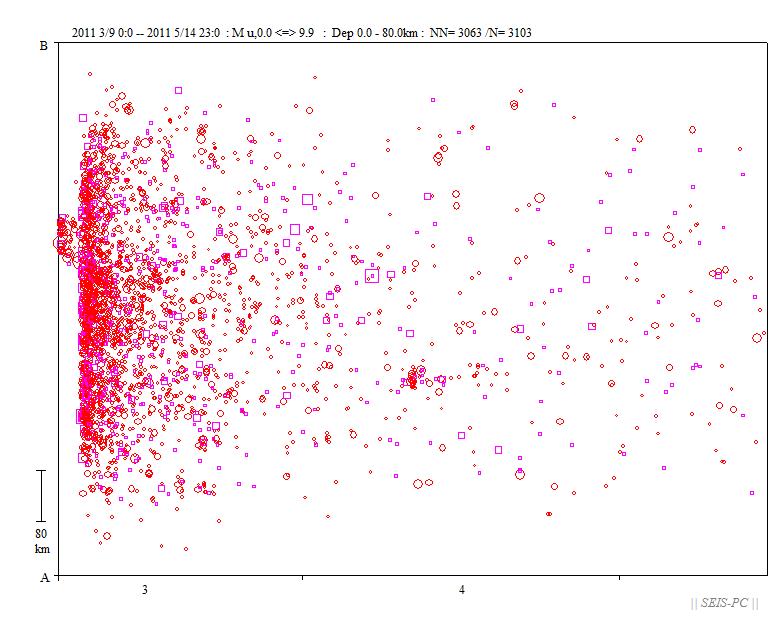

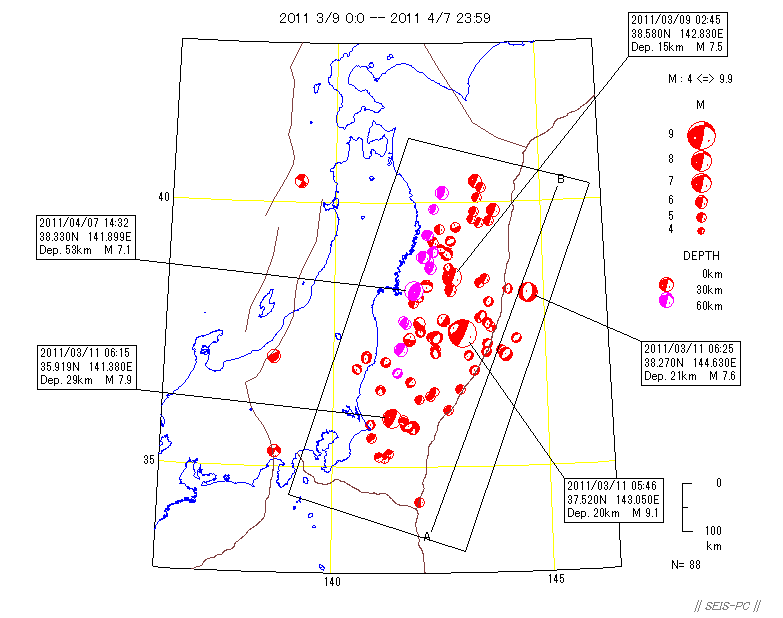

図1:米国地質調査所のPDEカタログによる2011年3月9日以降の震源分布で5月14日23時(日本時間15日08時)まで。

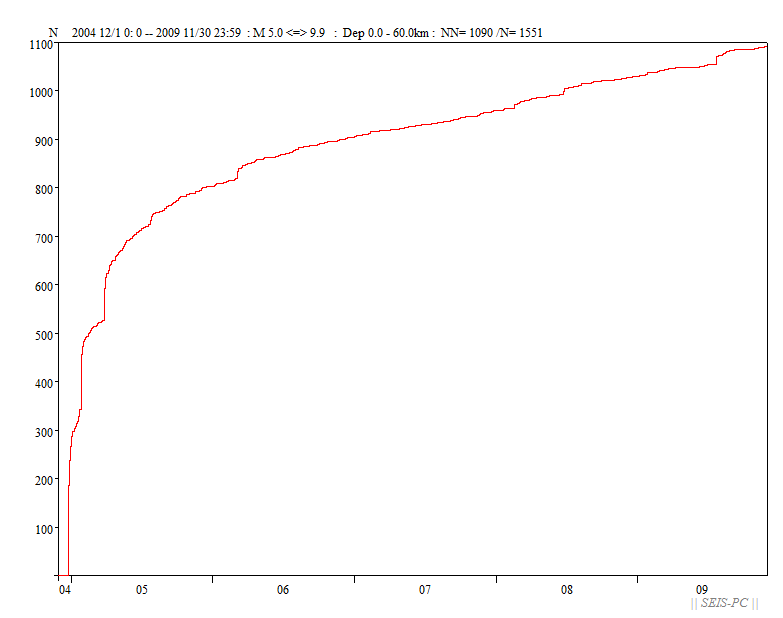

すべて世界標準時(+9時間で日本時間)。日本時間15日07時半に根室半島付近で地震が起きています。

余震域の南端は銚子の直下まで達していて、長さは500kmになっています。濃茶色線は、プレート境界線。

余震域の南端が、相模トラフから沈み込んだフィリピン海プレートが太平洋プレートと東北日本弧に

サンドイッチされた付近で終わっており、破壊がそこで止まったもよう。しかし、九十九里浜沖でも地震活動が起きています。

今回の地震は巨大だったので、中越地方や1983年日本海中部地震の余震域まで影響を与えた可能性があります。

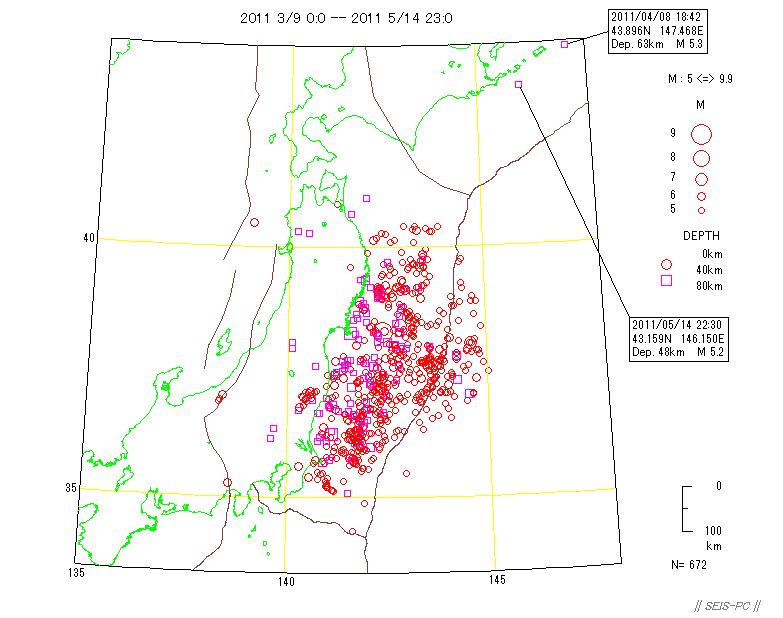

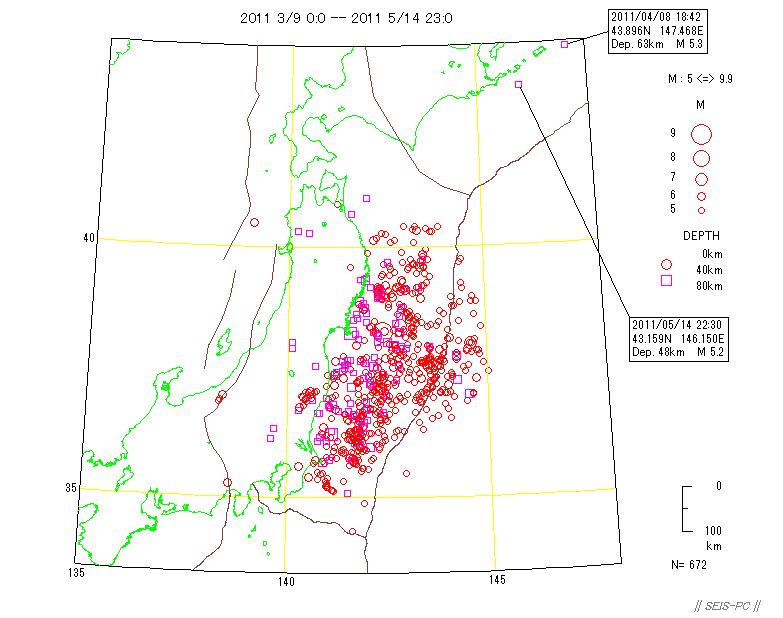

図2:図1のうちのM5以上の震源分布。東北日本マイクロプレートを縦長に平たく置いたまな板とすると

右端で大変動が起きたので、左端に余波が及んでいると考えられます。

最大余震は、茨城沖のMw7.9です。福島県や茨城県での地殻内地震が起きています。

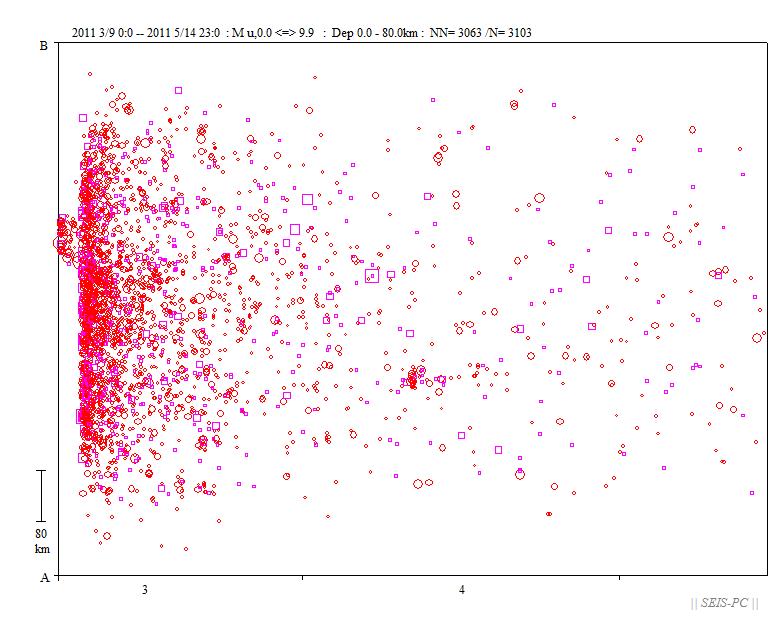

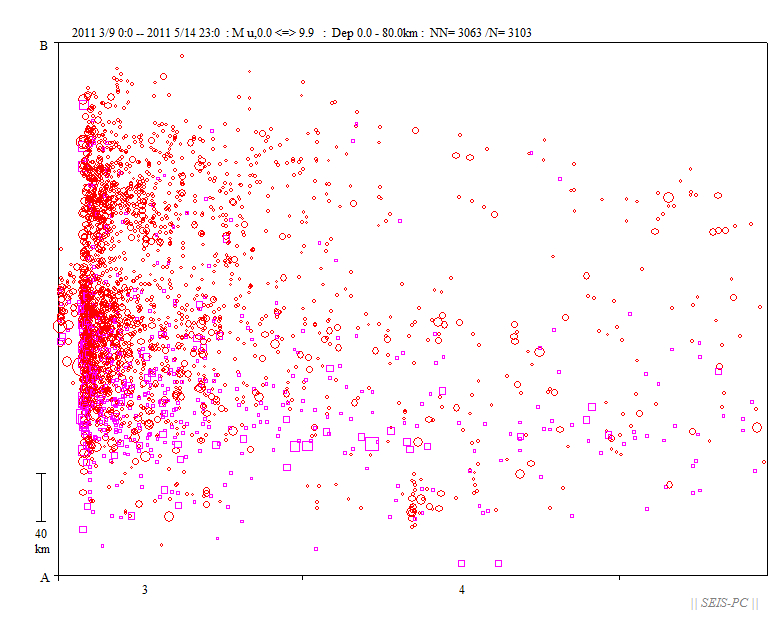

図3:図1の枠の中の時・空間分布図。縦軸の下が南側で、上が北側。横軸は日単位。

図4:図1の直交方向の時・空間分布図。

下方が陸側で、上方が海側で海溝軸は上から1/3あたりになります。

海溝軸直下の活動が活発になっているのが注目されます。

下部の内陸部直下でときどき地震が起きているので今後も注意が必要です。

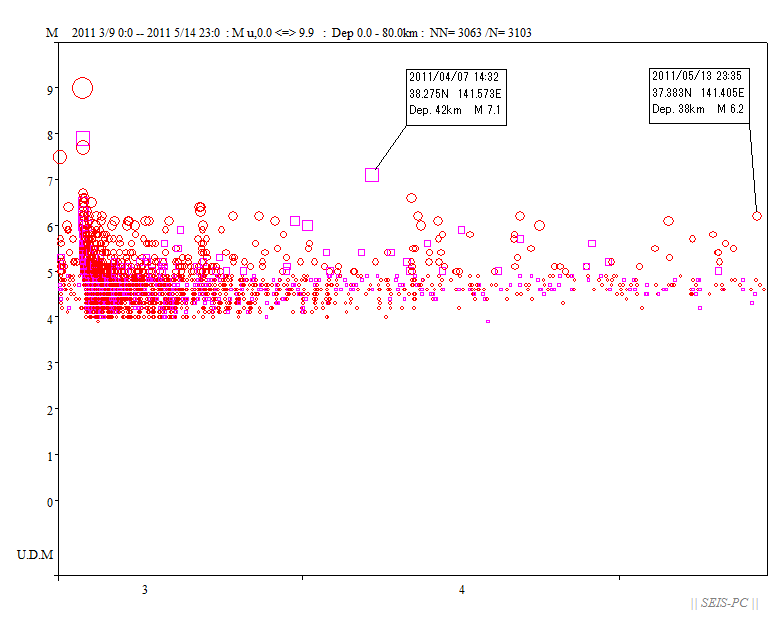

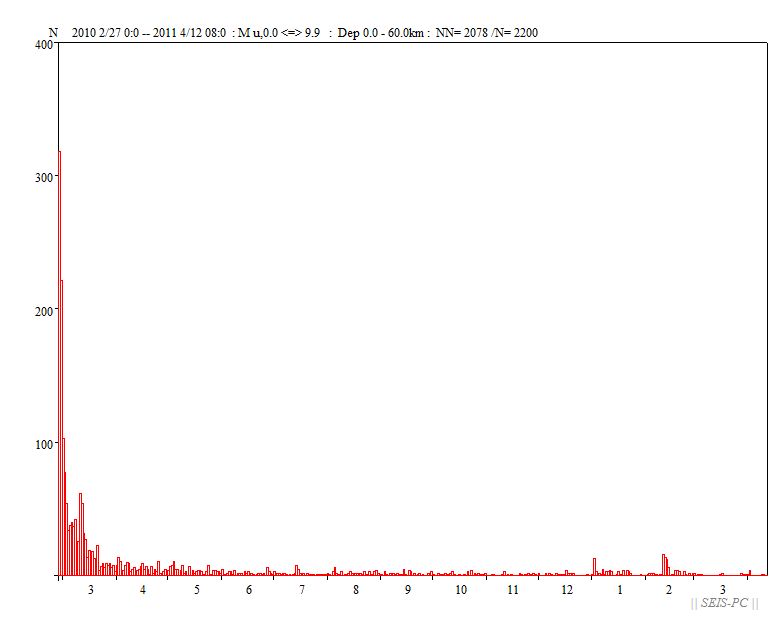

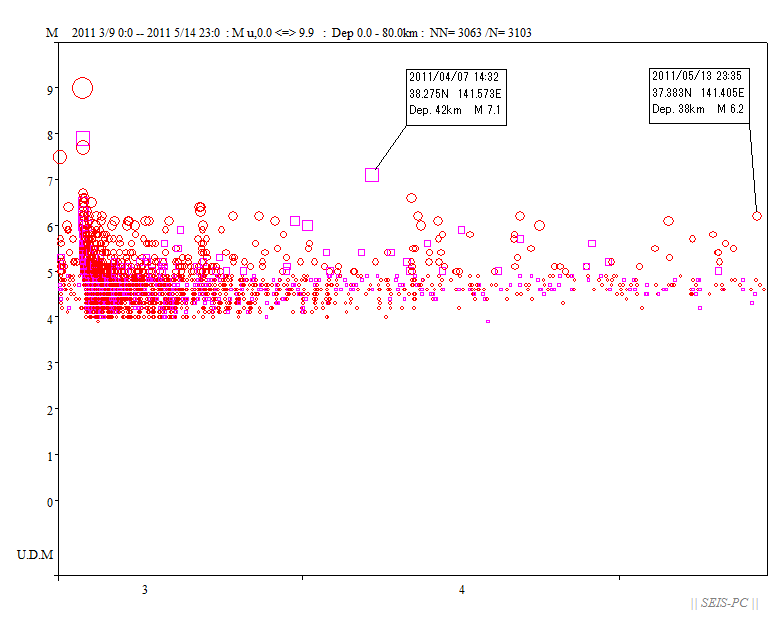

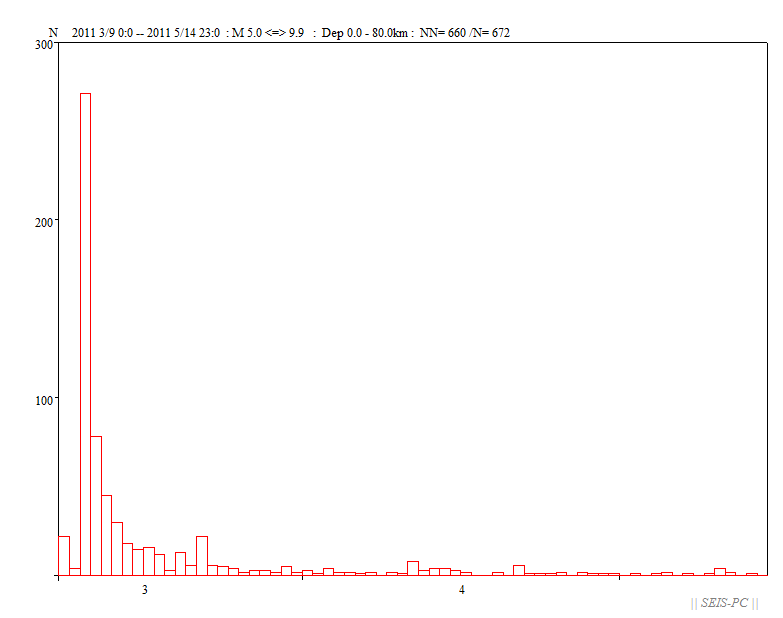

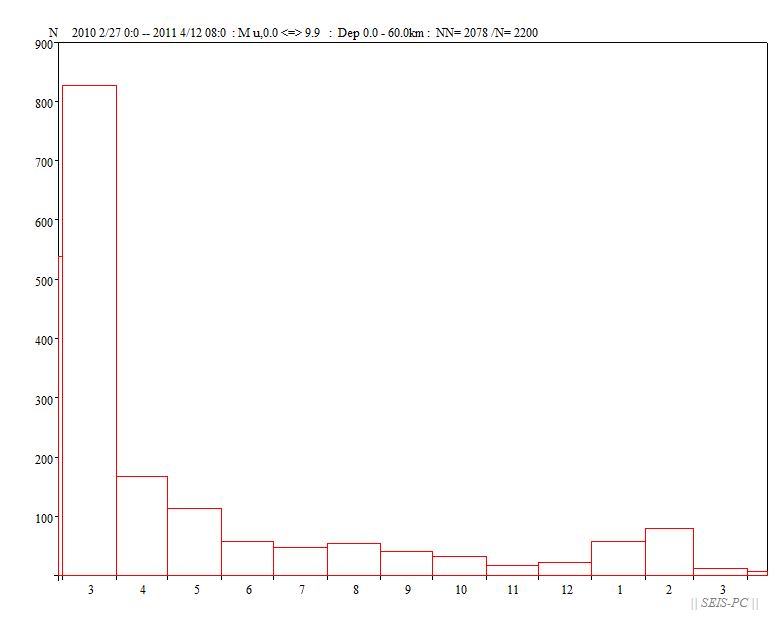

図5:図1の枠の中のマグニチュード−時間の図。縦軸がマグニチュード。

本震直後は、分布の下限が高く、Mのやや小さな地震は震源が決まっていないことが分かる。

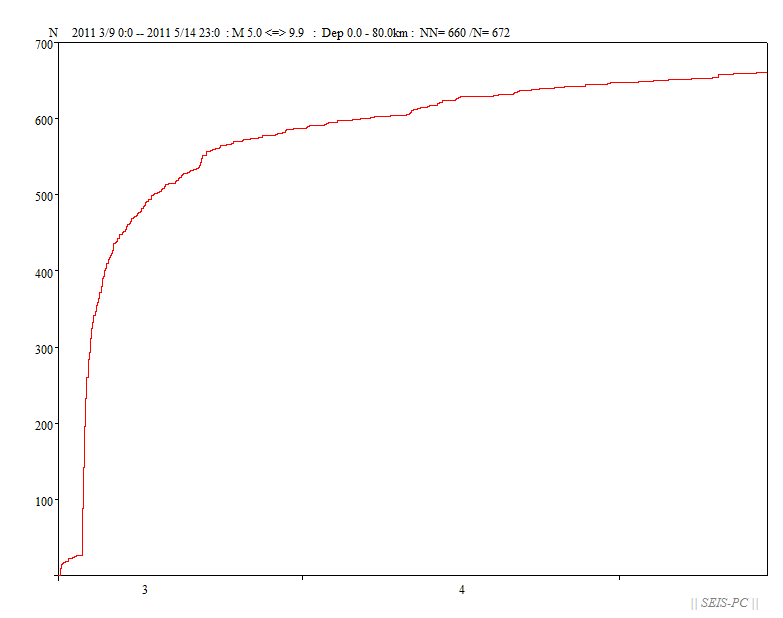

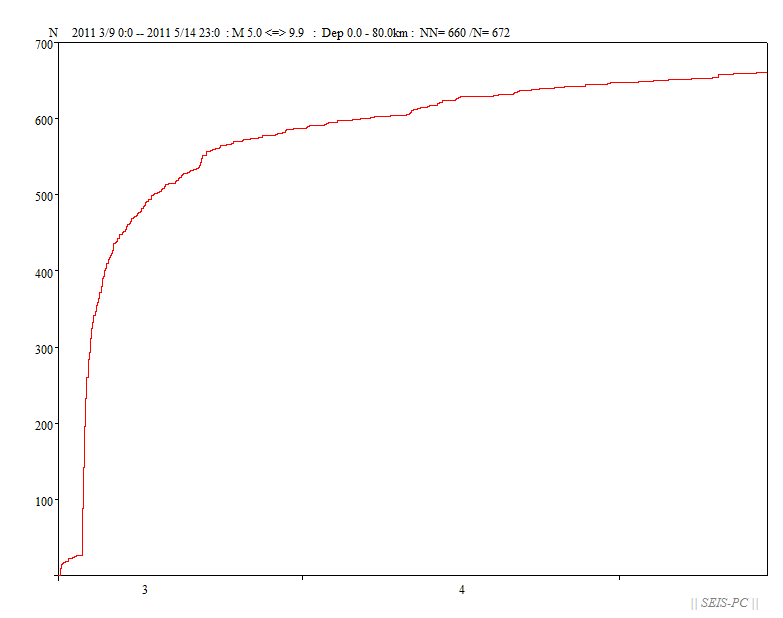

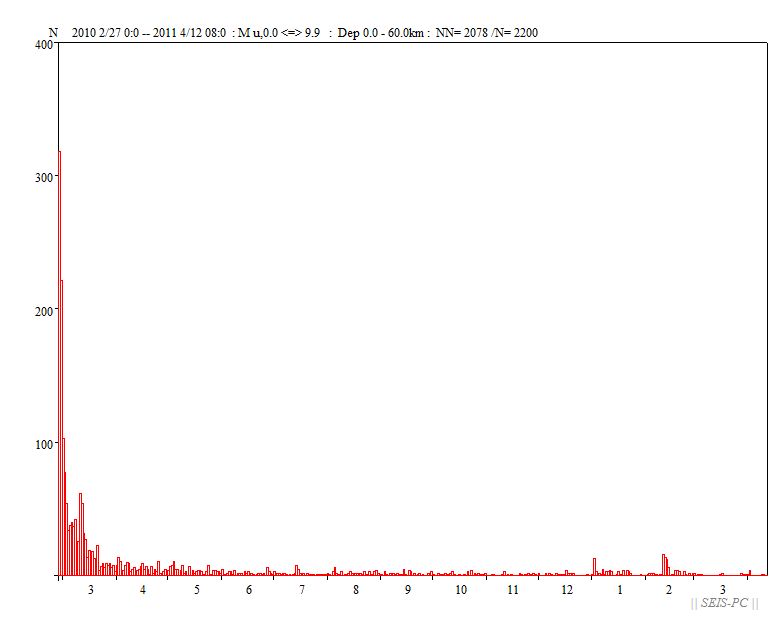

図6:図1の枠の中の累積数の時間変化図。縦軸が数。

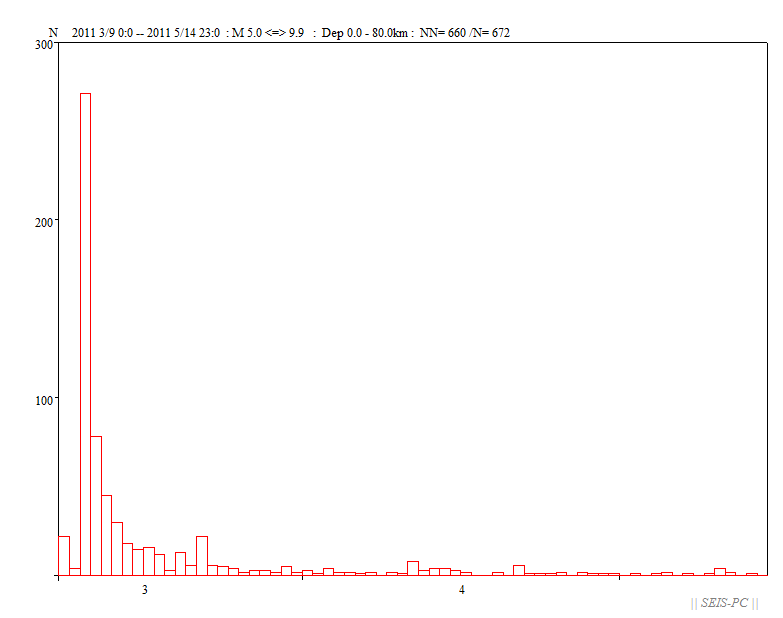

図7:図1の枠の中のマグニチュード5以上の地震の毎日の発生数の図。縦軸が数。

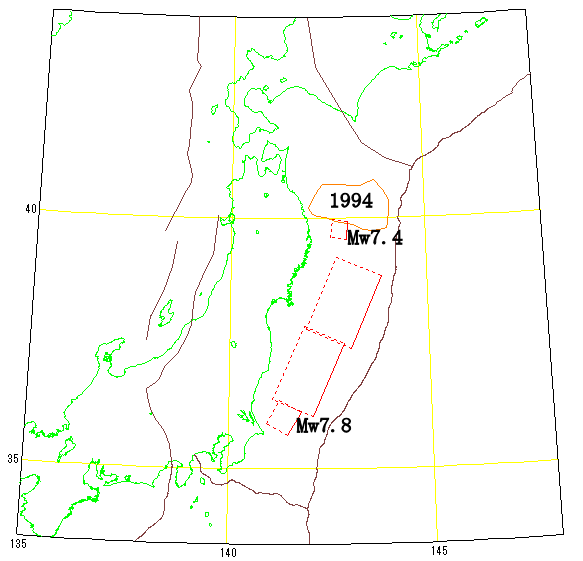

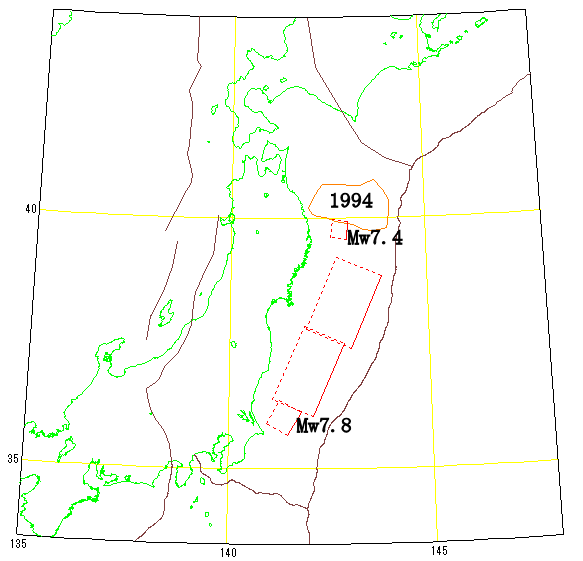

図8:国土地理院による震源断層。本震は中央の2つで長さ351x約110km、走向方位204度、傾斜角16度と17度。沖合が浅く、陸側が深い。

北側のMw7.4は15:08の余震。その北側のオレンジの線で囲った範囲は、1994年M7.8三陸はるか沖地震の余震域。

本震の南側のMw7.8は、15:15の最大余震。

地殻変動や余震域には、これらの大余震の影響が含まれています。

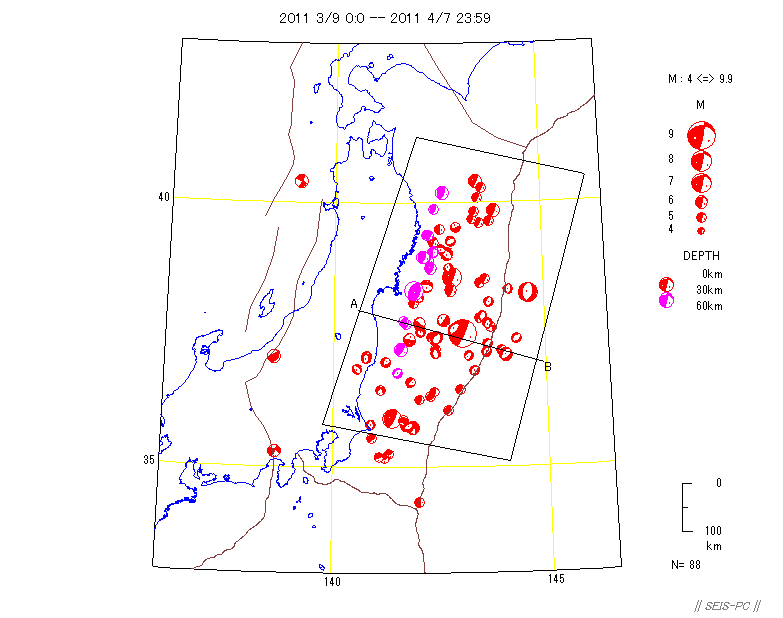

図9a:Global Centroid-Moment-Tensor (CMT) Project グループのCMT解。

9日作成の図から震源位置はセントロイドの位置にしました。

福島県南東部、茨城県北部の地震は正断層。本震の30分後の最大余震の震源は、気象庁では茨城沖。

海溝軸付近と沖合では正断層型で、太平洋プレートの折れ曲がりによる表面付近の張力が原因です。

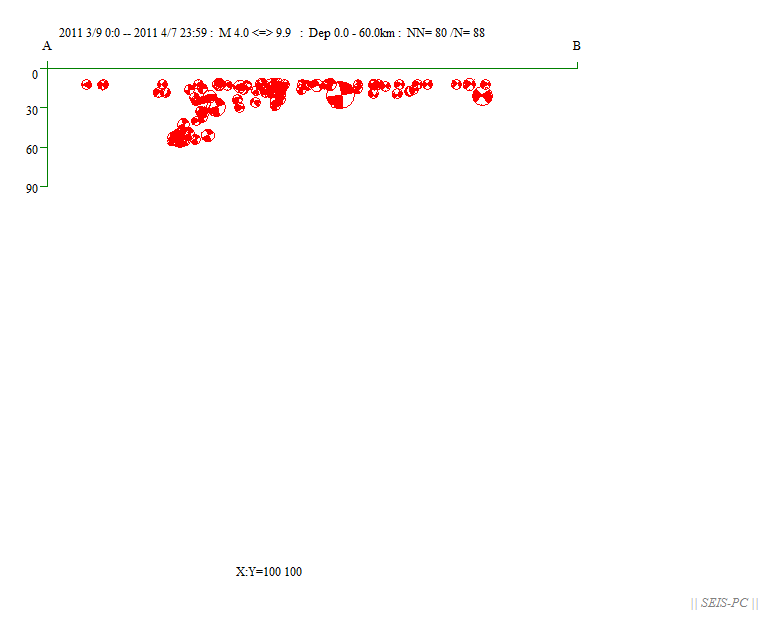

図9b:図9aの枠内の地震のCMT解を時空間で示しました。

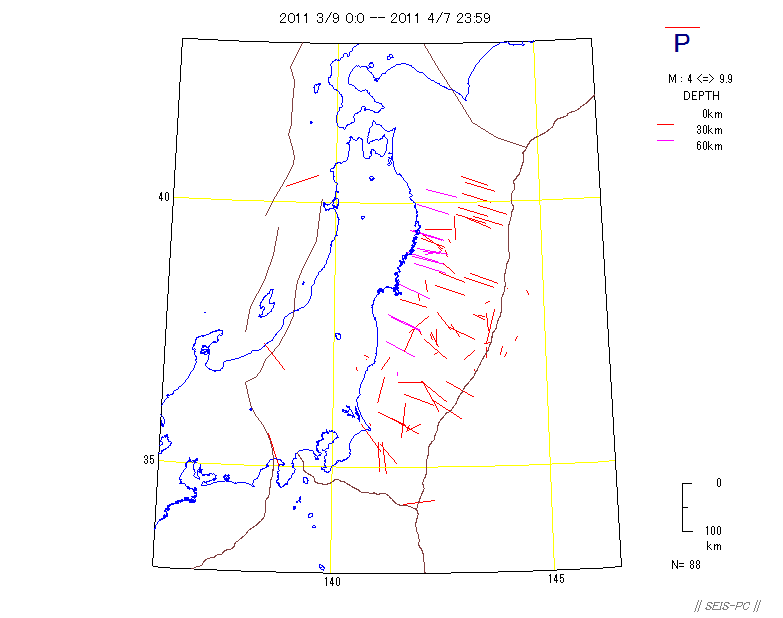

図9c:図9aと同じCMT解を圧縮軸(P軸)を地表面に投影しました。軸の長さが短いと正断層型。

岩手県沖から茨城県までは、多くの地震のP軸方向が西北西ー東南東にそろっていて

東北日本弧に対する太平洋プレートの動きの方向を示しています。

一方、九十九里の沖で起きている地震では、方向が北西から北北西へ向いており、ここでは東北日本弧に対する

フィリピン海プレートの動きを示しており、両者の間で起きた地震だと思われます。

また、3月13日13:16に房総沖の海溝三重会合点付近で起きた地震は、東西方向を示しており、これはフィリピン海プレートの

下に太平洋プレートが沈み込むときの地震と思われます。

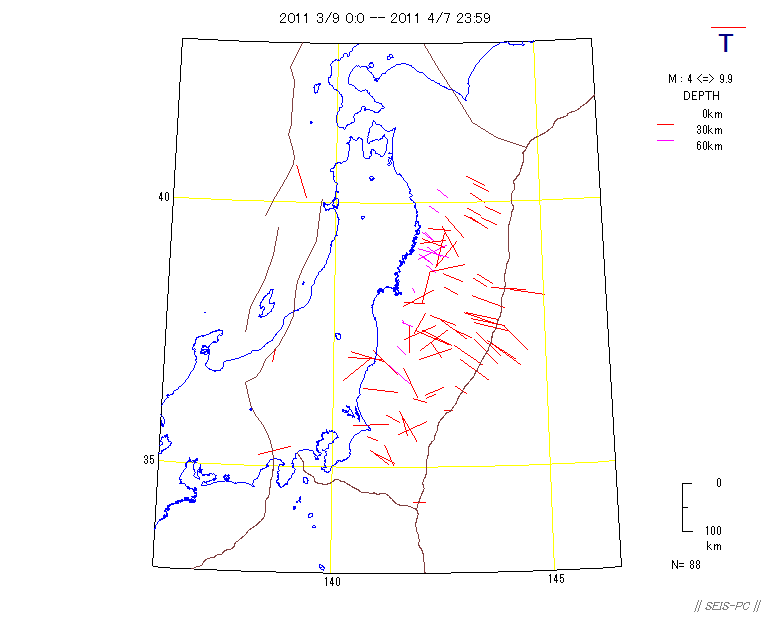

図9d:図9aと同じCMT解を張力軸を地表面に投影しました。軸の長さが短いと逆断層型。

海溝軸付近はプレートが曲げられることによる正断層型地震。

図10a:図9aと同じCMT解。海溝軸に直交する断面図を図10bに示す。

図10b:図10aと同じCMT解を断面図に投影しました。

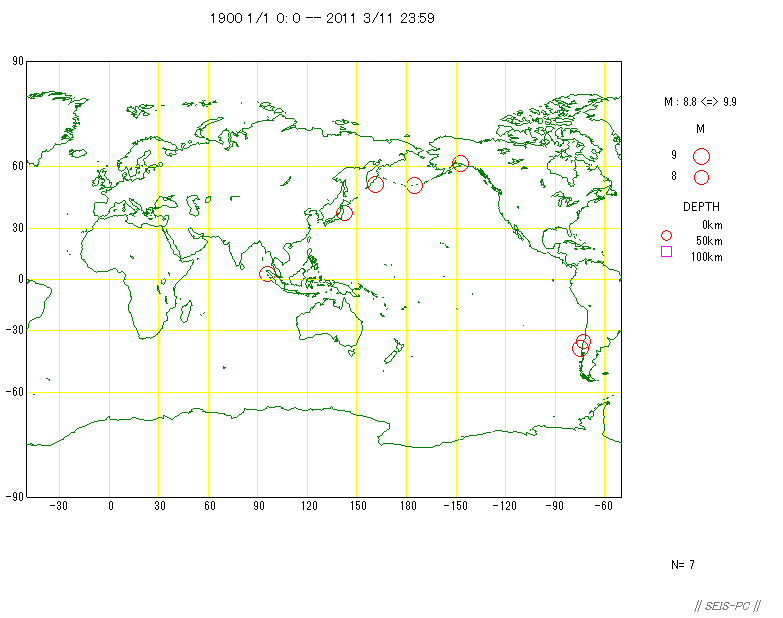

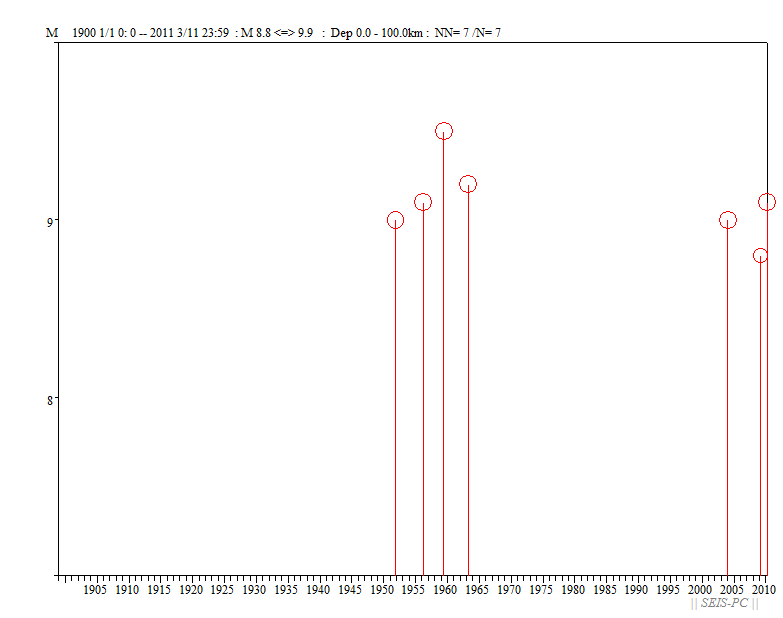

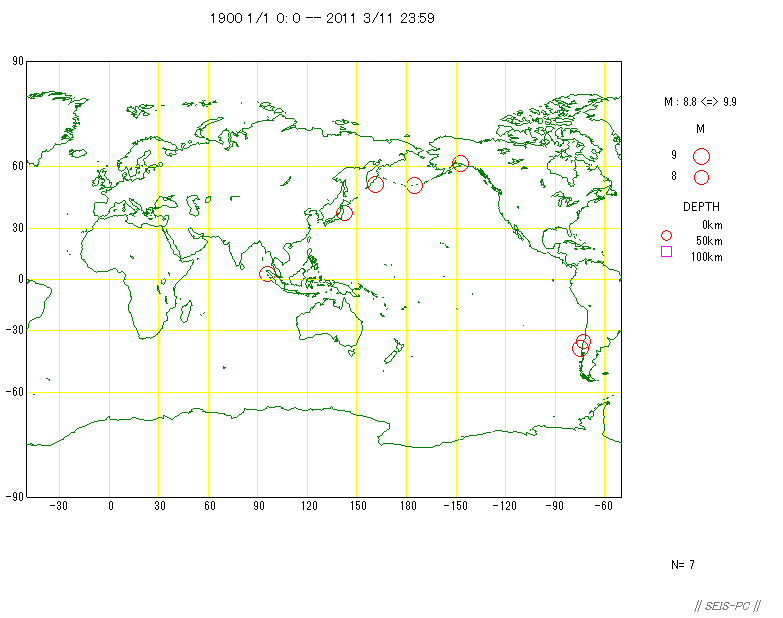

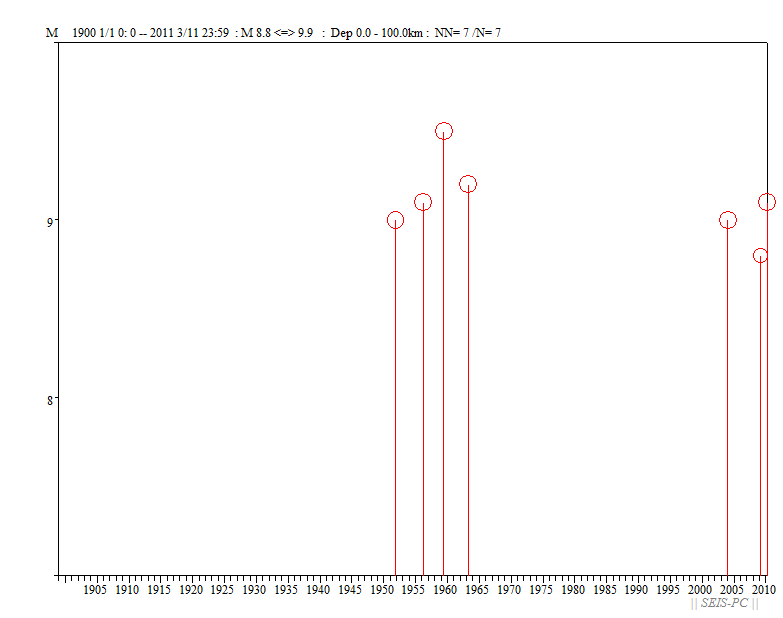

図11:1900年以降に発生した超巨大地震の震源分布。

図12:図11の震源の発生時系列。2004年スマトラ地震の後に指摘したように、超巨大地震は続発する傾向が見られます。

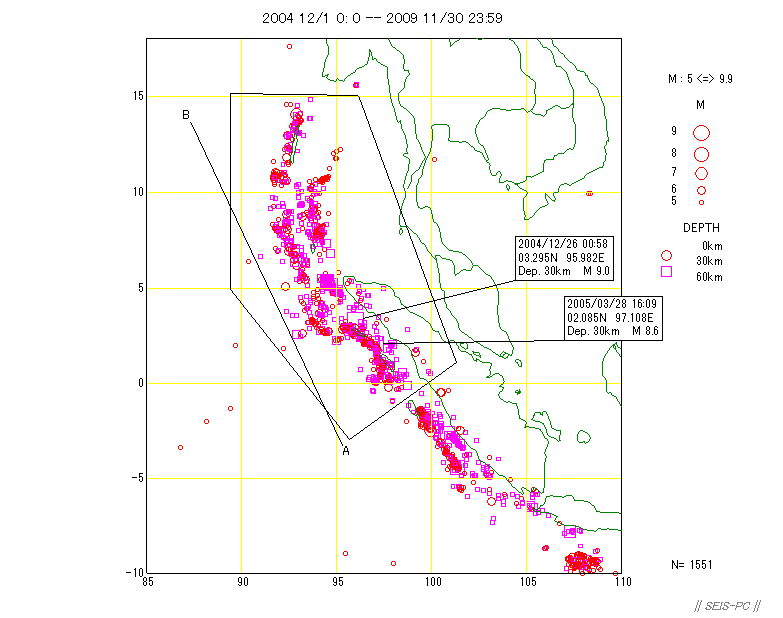

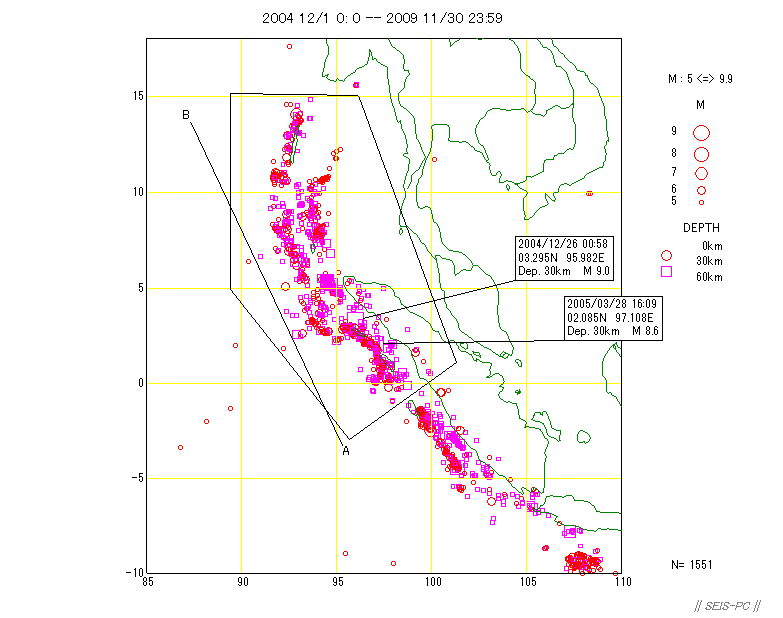

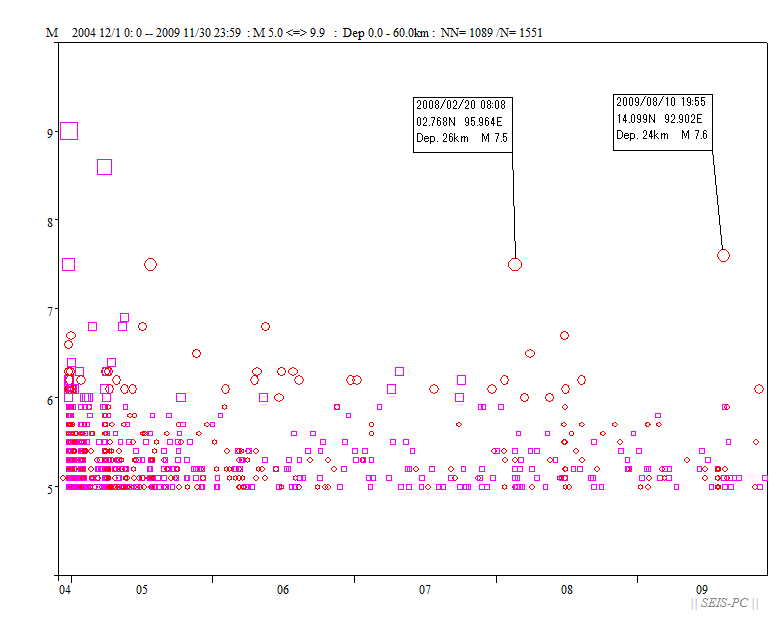

図13:2004年スマトラM9.0地震のM5以上の本震・余震分布。2004年12月から2009年11月までの5年間。

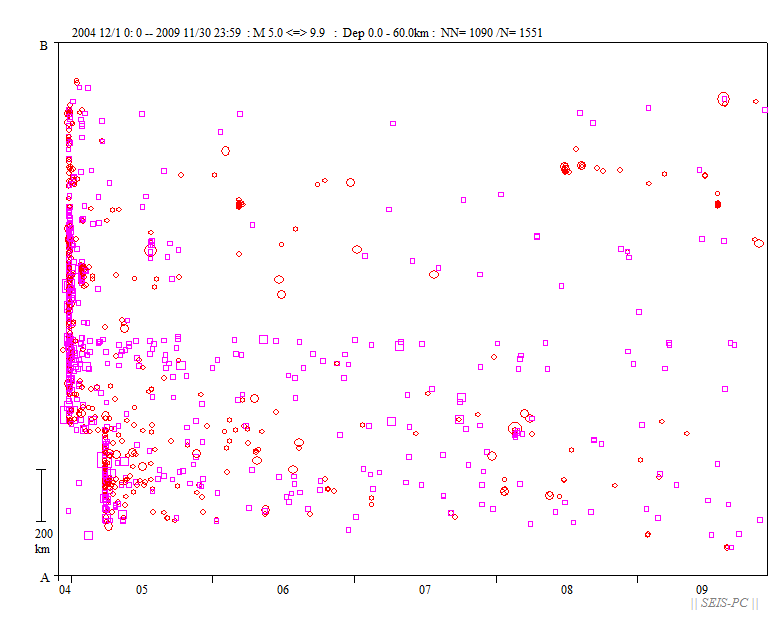

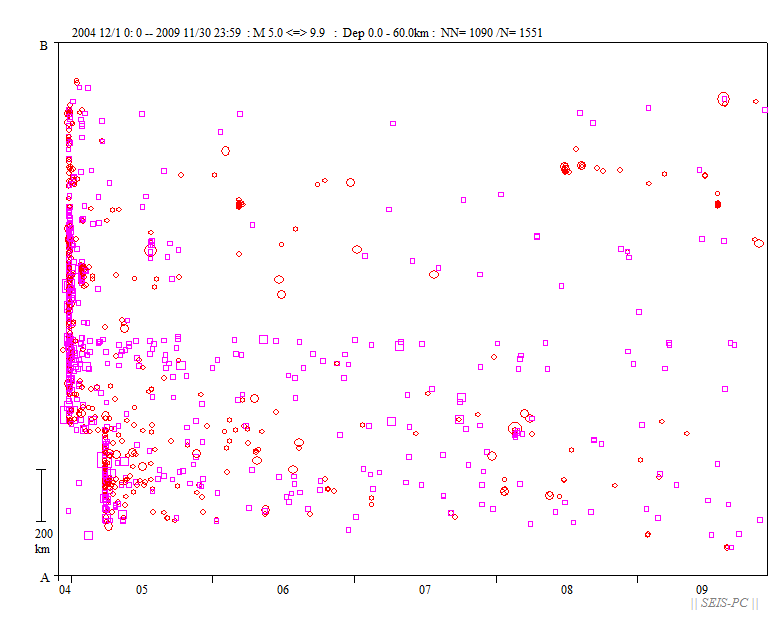

図14:上図枠内の時空間分布図。直線ABに投影し、上が北。横軸の数値は、「年」。M7の大余震が本震の震源域の両端で起きています。

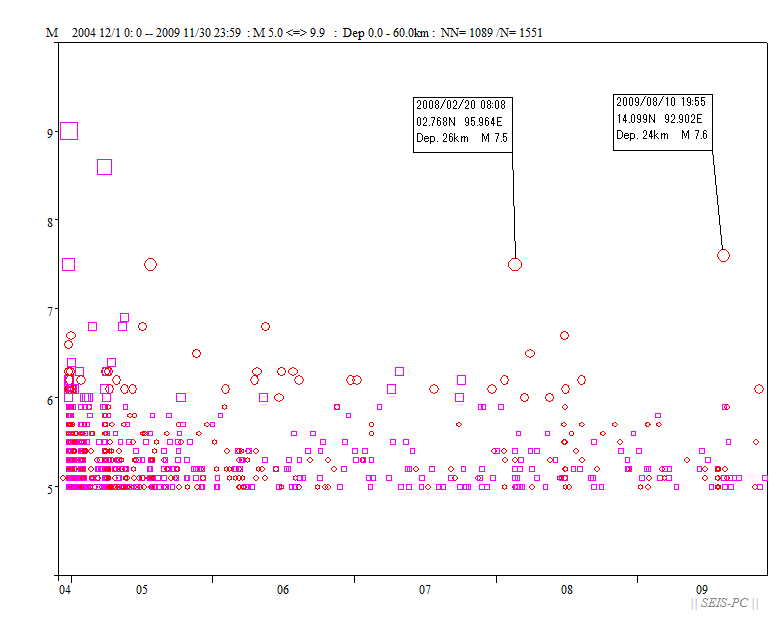

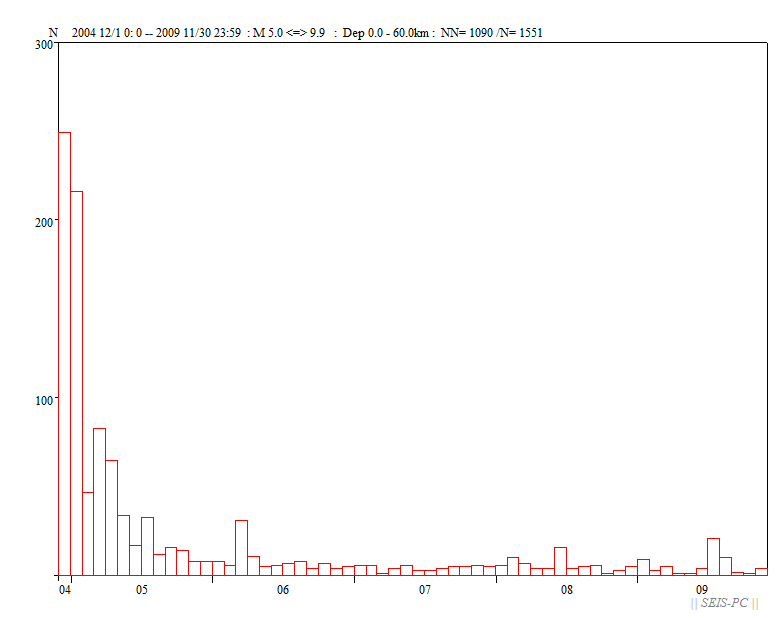

図15:同じく枠内のマグニチュードー時間の図。4年目、5年目でも大きな余震が起きています。

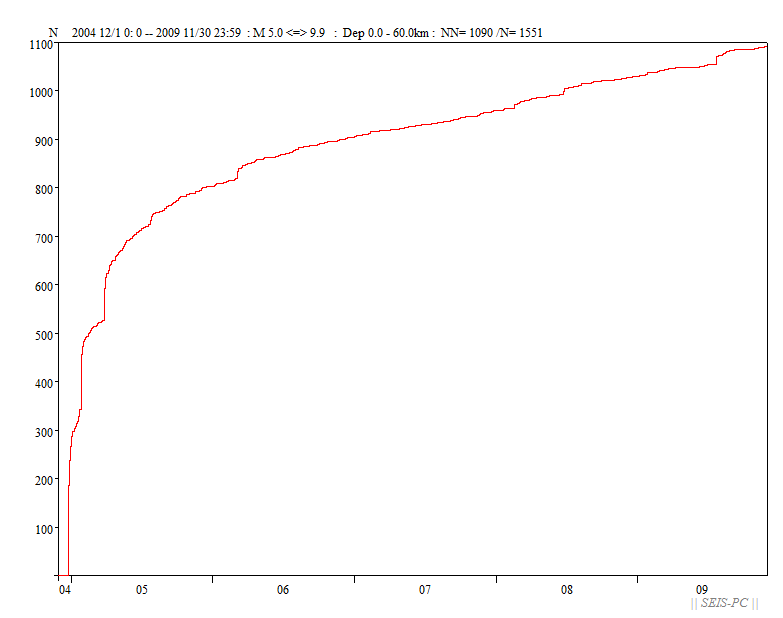

図16:同じく枠内の地震数の累計ー時間の図。

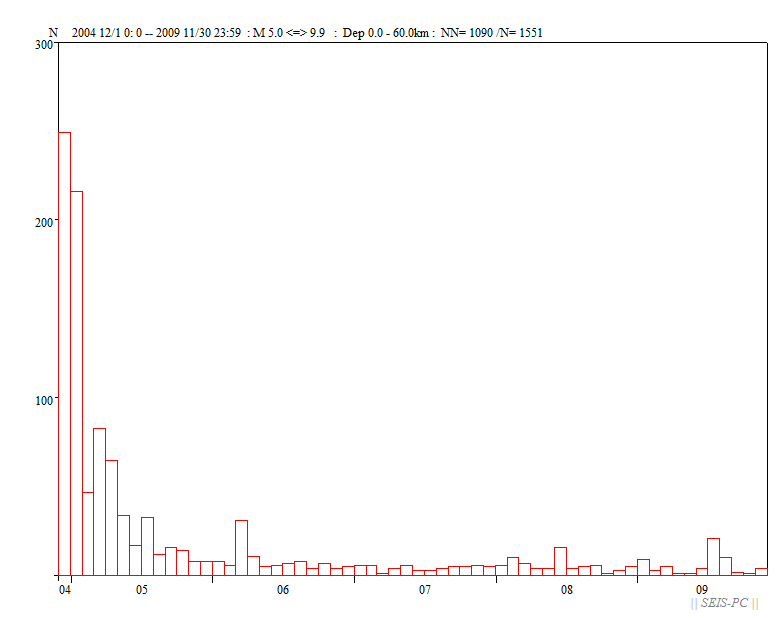

図17:同じく枠内の月毎の地震数ー時間の図。

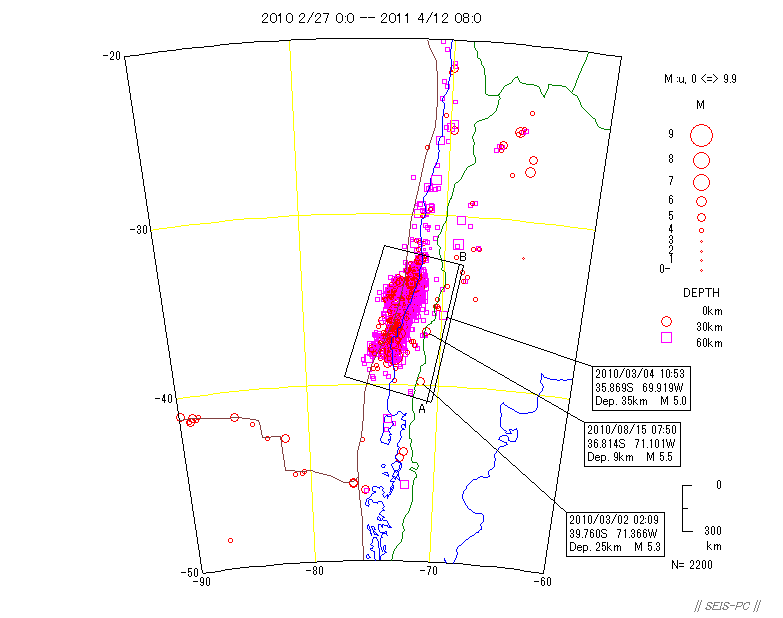

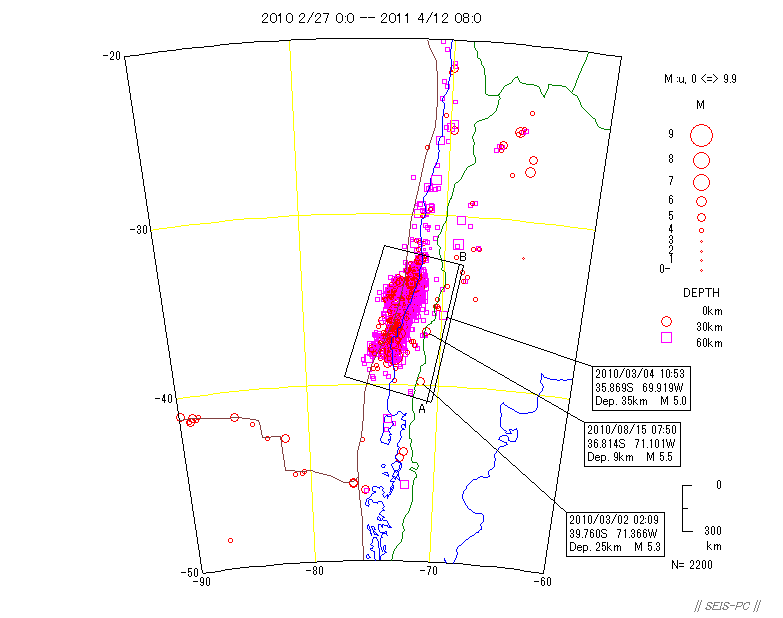

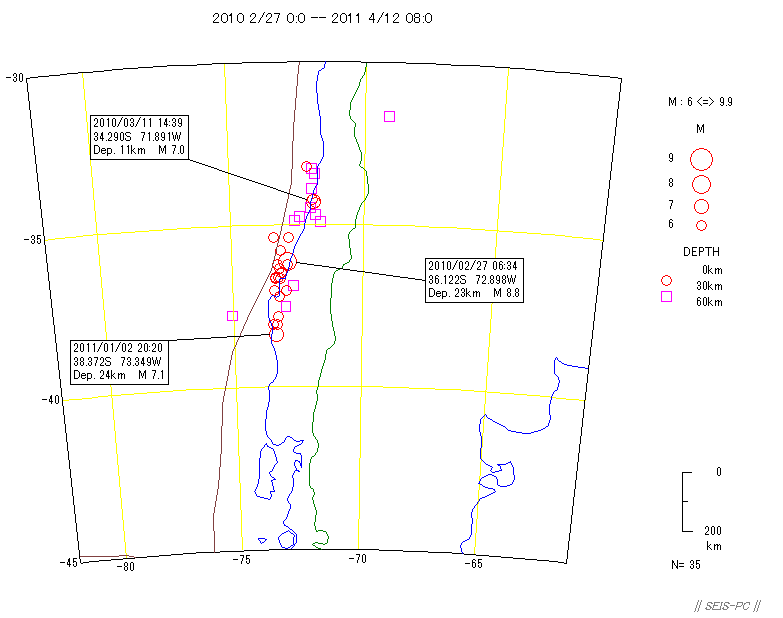

図18:2010年チリ地震M8.8の本震・余震の震源分布図。南米プレート内の地震も起きている。青線は海岸線。緑線は国境、こげ茶線は地表プレート境界線。

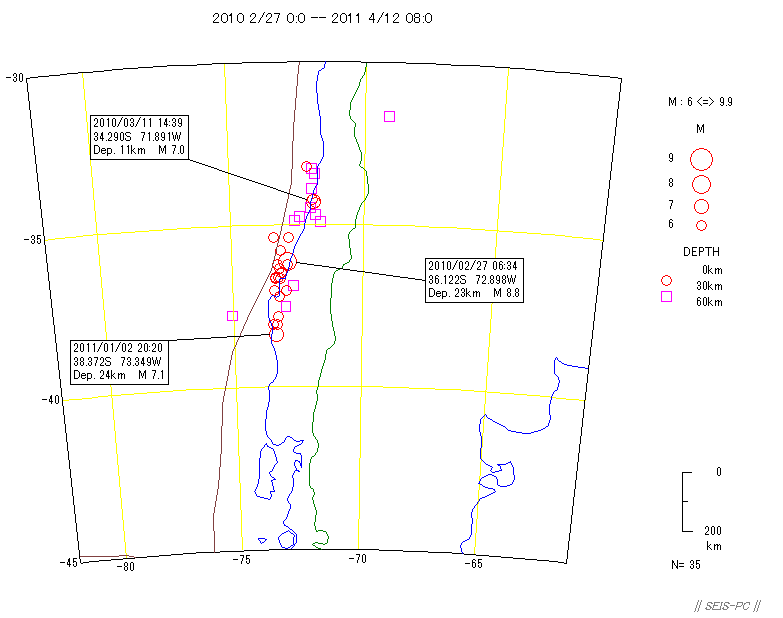

図19:チリ地震の本震・余震のM6.0以上の震源分布図。余震域の両端で大きな余震が起きている。こういうケースは多い。

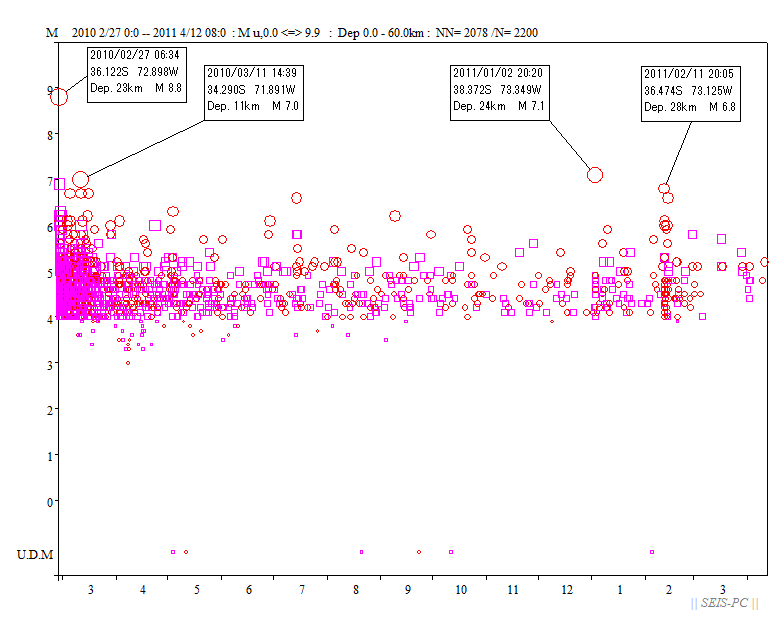

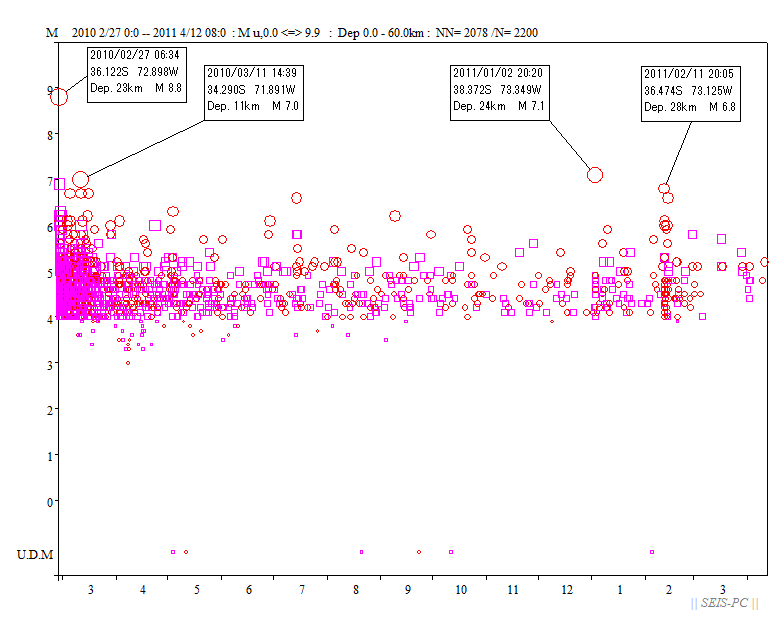

図20:図18枠内の本震・余震のマグニチュード・時間図。横軸の数値は「月」。M7の余震が10か月以上経って起きています。

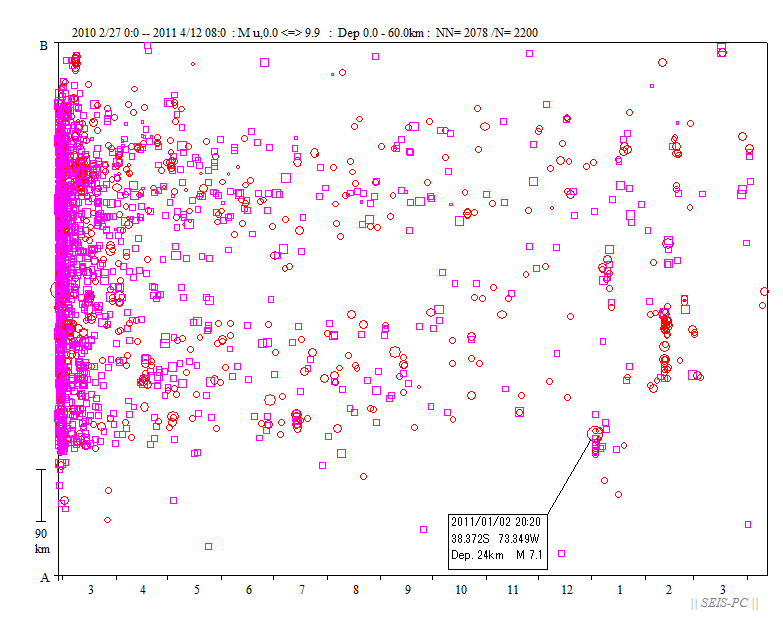

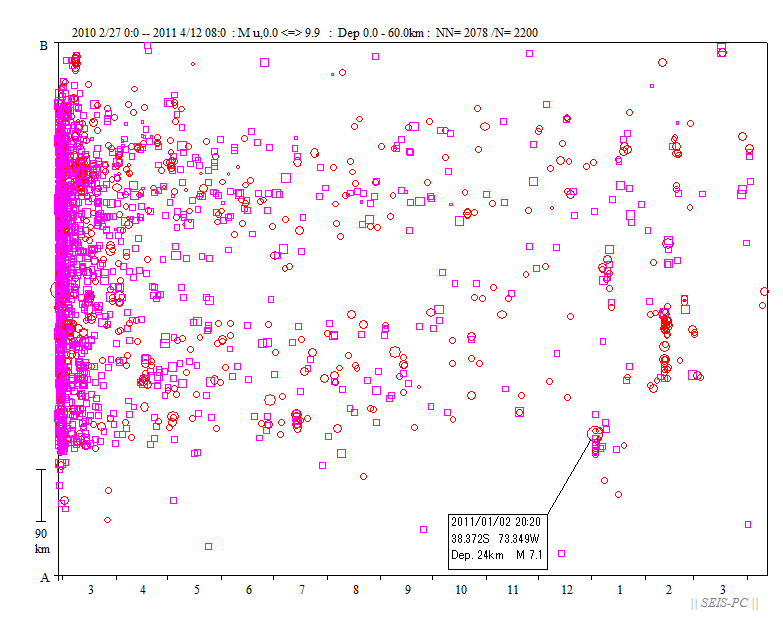

図21:図18枠内の震源の時空間図。大きな余震が起きると二次余震がまとまって起きます。

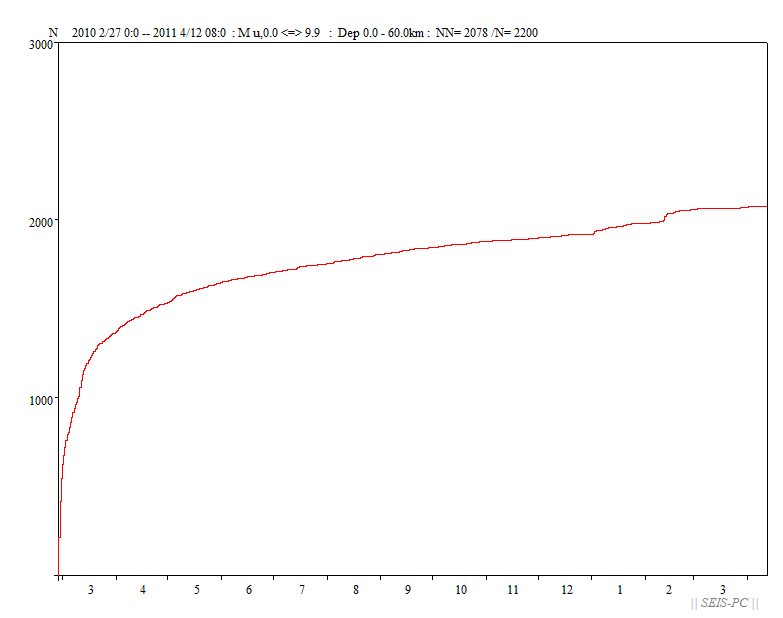

図22:図18枠内の震源の数の積算図。

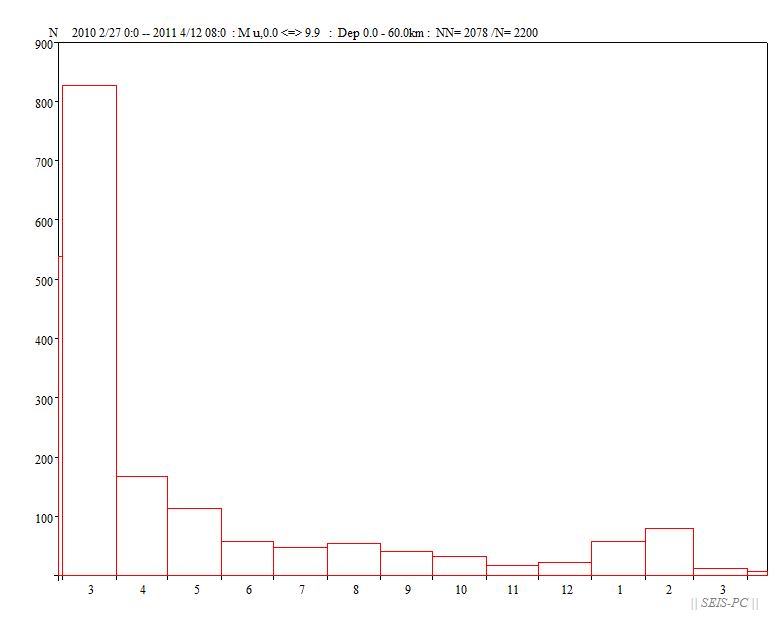

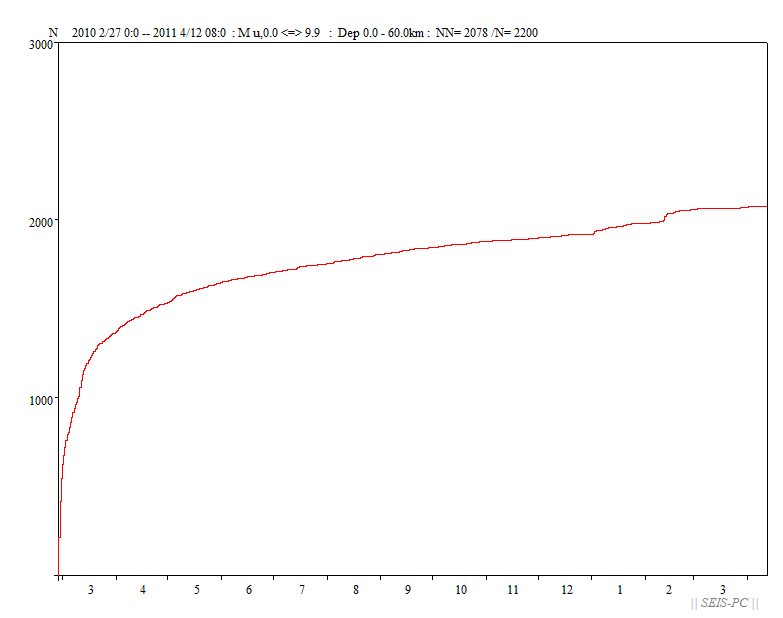

図23:図18枠内の震源数の月別変化図。

図24:図18枠内の震源数の日別変化図。

戻る

|